| 學達書庫 > 鄭振鐸 > 中國文學研究 | 上頁 下頁 |

| 水滸傳的演化(9) |

|

|

|

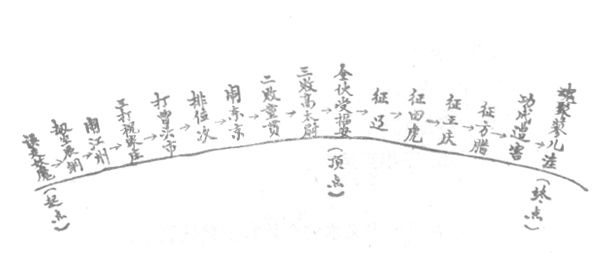

六 但郭本雖是一部偉大的改作,為文人學士們所傾倒讚賞,一般的民眾卻並不很能欣賞其好處。羅氏原本的《水滸傳》並未因之而遇到了沒落的運命。正如《南宋志傳》出,而《飛龍傳》也不能消滅,《隋唐演義》出,而《說唐傳》也仍在流行著一樣。有好些坊賈仍在翻印或增改羅氏的原本出售。民眾的欣賞力原是這樣的,他們只知道「欣賞奇奇怪怪,驚心動魄的故事」,卻無暇去注意去留戀什麼「游詞餘韻,神情寄寓處」。這許多坊刻本,並不敢將原本文句多所更動。但也有些「斗方名士」,「失志文人」,卻每每要自逞聰明,或作「插增」的工作,或採取「郭本」的征遼故事,以增補改進「原本」,於是這些「簡本」便有了好幾種不同的式樣。因了這些不同的式樣,我們倒可以看出原本的一部分的真相來。胡應麟以為「簡本」《水滸傳》系為:「閩中坊賈刊落,止錄事實。中間游詞餘韻,神情寄寓處一概刪之。」周亮工《書影》也以為:「建陽書坊中所刻諸書,節縮紙板,求其易售,諸書多被刊落。此書亦建陽書坊翻刻時刊落者。」(按周氏所指書坊所刊落的系「此書每回前」的楔子。)但事實上並不如此。書坊賈人,對於些少的刪節是敢於從事的。至於如上文所舉的二段,魯達打死鎮關西與武松打虎,一百十五回的坊本,竟與郭本相差兩三倍之多,卻決不是他們所能所敢動手刪改的。且在文字上看來,我們也決不信一百十五回的文字是會由郭本刪成的。魯迅先生說:「若百十五回簡本,則成就當先於繁本,以其用字造句與繁本每有差違,倘是刪存,無煩改作也。」(《中國小說史略》頁一四八)這句話很對。我們仔細看上文所引的幾段,便可知簡本決不是繁本刪節了的。坊賈們的能事,往往不在於「刪」而在於「增」。一部可以銷行的書,他們往往是要一續再續三續,……《濟公傳》與《彭公案》之三十余續而尚未已,便是一例。建陽坊本,本不刪削原文,如他們所出版的《三國志演義》等都與原本無二,當然不會獨對《水滸》加以刊削的了。這些簡本,所增的便是田虎、王慶二大段。這二大段的文字不僅與全書不稱,且與征遼一段也不稱。鄙俚無文,荒唐不經,正是民間「斗方名士」筆下出品的本色。但這些簡本,有時卻也受了郭本的影響而將他們的散漫的標目改為對偶的回目(當然是用郭本的),將「卷」與「則」改為第幾回。甚且也有採取了郭本的一部分文字而加入簡本之中的。因為這種簡本改編的人不一,所以回數往往參差。這些簡本,今所知者約有左列的幾種: (一)《新刊京本全像插增田虎王慶忠義水滸傳》。巴黎國家圖書館藏殘本,存第二十卷全卷,及第二十一卷的半卷。萬曆間書林餘氏雙峰堂刊本。全書大約有二十四卷,一百二十回左右。上半頁是圖,下半頁是文字;與餘氏所刊的《三國志傳》及《四遊記》同。 (二)《李卓吾原評忠義水滸全傳》,寶翰樓刊本。凡三十卷,無回目,每則各有單句的標目。有五湖老人的序。 (三)《忠義水滸傳》,一百十五回,二十卷,坊刻本,與《三國志》合稱《英雄譜》。有崇禎間熊飛的序。 (四)同上《英雄譜》本,僅一百十回,日本有傳本。 (五)一百二十四回本,光緒間坊間重刊。在這些本子之中,節目刪並不一,故有的是一百十五回,有的是一百二十四回,有的是一百十回,有的是三十卷,有的是二十卷,有的是二十餘卷。但他們有一個共同的所在,即全都是全本的《水滸傳》。所謂全本,即是:于羅本之外加上征遼、征王慶、征田虎的三大段故事的。這些本子,可以說是最完全的本子,因為包括了所有後起的故事都在內。這也是坊本用以號召讀者的一面重要的幌子。五湖老人在三十卷的李卓吾評本的序上,便曾說過:「餘近歲得《水滸》正本一集,較舊刻頗精簡可嗜。而其映合關生,倍有深情,開示良劑(?)。因與同社略商其丹鉛而佐以評語。名山久藏之書,當與宇宙共之。今而後,安知全本顯而贗本不晦,全本行而繁本不止乎?」五湖老人所說的「舊刻」、「贗本」、「繁本」都是指的郭本。三十卷本包括了征遼及征田虎、王慶,故他說是「全本」。這些全本的佈局都如左表:  這些全本與羅本及郭本不同之點,在於其頂點已移到「全夥受招安」,而不在於「梁山泊英雄排位次」。在這些全本之中,最先出現的最重要的乃是《新刊京本全像插增田虎王慶忠義水滸傳》。這一部書的出現是極重要的事實。這部《插增田虎王慶忠義水滸傳》,其版式與餘氏雙峰堂所刊的《三國志傳》完全相同,上格為圖,下格為文字,(這是一個很古的版式,宋本《列女傳》是如此,元本《評話五種》也是如此。)紙張也是相同的,可證其為同一的刊本。《三國志傳》題著「書坊、仰止余象烏批評,書林、文台餘象鬥繡梓。」余象烏不知何人,餘象鬥則為編《四遊記》中的《華光天王傳》及《玄武出身志傳》者。當時餘家所刊的書籍,流行遍天下。餘象鬥所編的《三台學韻》、《詩林正宗》至今也還有翻刻本。餘氏刻書的時代是萬曆之間(《三國志傳》刊于萬曆壬辰,《詩林正宗》刊于萬曆庚子),這部《插增田虎王慶忠義水滸傳》想亦出於這個時候。此書以「插增田虎王慶」為號召,且見之於標題,可見這兩大段的故事是到了餘氏方才「插增」進去的。這兩段故事,在萬曆之前,全不見於《水滸傳》中。余氏大約因為讀者喜歡《水滸》的多,所以特別的自編了這兩大套的水滸故事進去,以示別於他本。這一個「全本」一出版,便要推翻了一切的以前出版的羅氏本、郭氏本。「水滸故事」的演變,至此始宣告完成。自此以後,坊間所出版的《水滸》便無一不以「全本」為號召。楊定見在繁本的一百二十回《水滸傳》上,且有意的或誤解的以為郭武定本,即舊本,言「其於寇中去王、田而加遼國,猶是小家照應之法。不知大手筆者,正不爾爾。」照他之意乃竟以郭本為「不全本」。所以他自己編著繁本的一百二十回《水滸傳》時,便將餘氏所「插增」的王、田二大段也加以敷演而「插增」了進去。這可見餘氏本的勢力是如何的大。餘氏本,我所見者,可惜是殘本,假定得到了全書,一定可以使我們更明白他所以要「插增」王、田二大段的用意的。這個第一部的「全本」乃是後來各簡本的「祖本」。凡簡本敘到田虎、王慶兩大段的故事時,便直抄這一個本子,沒有什麼增刪。如一百十五回的《英雄譜》本,其中敘王慶的一段,便與余氏本完全相同,所差者不過幾個字而己。餘象鬥本的內容,可知者有五: (一)以插增田虎、王慶二大段的故事為號召。田、王故事大約是他自己的手筆。其俚拙不經,充滿了民間故事的渾樸之處,正足以表見這是第一次的出之于「斗方名士」之手的。餘氏的其他著作,如《華光天王傳》(《南遊記》),如《玄武大帝出身傳》(《北遊記》),也都是如此的粗枝大葉,渾樸無倫。雖勇於創作,而描寫的技術實在不夠。 (二)改了羅氏原本的分卷分則的格式,而變為回目。這顯然是受著郭本的影響的。 (三)從郭氏繁本中取出征遼的一段來,加以刪節,併入羅氏原本中。其所以少加刪節者,蓋欲全書文字相稱之故。 (四)除了插增征遼及田虎、王慶故事,以及改「則」「卷」為「回」之外,其餘的內容文字與羅氏原本大概是相同的。餘氏刻書頗為謹慎,對於舊本,妄改妄刪之處極少。我們讀他刊刻的《三國志傳》便知。他同時人周曰校等刊行羅氏原本《三國演義》多加釋義,而他則一仍舊貫,別無變動。即文字上有更改幾個字之處,也是不多的。他的刊刻《水滸》當然亦同此例。可惜我們不能得到余氏的全本,以證實此說。 (五)但也有可能的,他在刊印此書的時候,曾經偶然採取郭本的長處過,特別是原本所無,而郭本所有的詩詞。在一百十五回《英雄譜》本的最後一回,有一首哀悼詩:「一心報國摧鋒日,百戰擒遼破臘年。」這是百回本所獨有的,因不說平四寇,也不只說平方臘,卻說「擒遼破臘」,顯然是郭本所有而羅本所無的。但百十五回本卻採用上了她。假定一百十五回本與余本全同的話,則採用此詩乃是始于餘氏本的了。 (六)餘本插畫很精美,但刊印則頗不經心。如第二十卷起於第九十九回,下接第一百回,一百回之下應是一百零一回;他卻不然,第一百回後,又是一個九十九回(應作一〇一回),又是一個一百回(應作一〇二回),然後才是一百零一回(應作一〇三回)。但這或者足以證明的是「插增」的原本,草創初就,匆匆刊行,未遑整理之故。明刊原本《目蓮救母傳奇》,便也是中間忽然添插上許多張頁的,如已有二十五頁,下面又是一個「又二十五頁」之類。 餘象鬥字仰止(一作文台,仰止則為他兄弟〔?〕余象烏的字),自號三臺山人。他的家世,大約是一個以刻書為業的書賈。但又喜歡弄弄文墨,自己編輯、寫定了好幾部書。也許竟是一位不第的舉子,因為累舉不第,便放棄了舉業,專心從事于「書林」的事業。 在水滸故事的進展上,在《水滸》全書的成就上,餘氏的這部《新刊京本插增田虎王慶忠義水滸傳》都是極有關係的。他第一次將田虎、王慶的故事,「插增」到《水滸傳》中去;他第一次使《水滸傳》成為今本的全書。自餘氏這一部「全本」出現於世之後,一切刊行《水滸》者便全都受了他的影響,無不以「全本」為號召;無不以他的這一個本子為祖本而翻刻、而傳佈著。所以胡應麟見了這個現象,便大以古本淪亡為懼。百回的郭本雖不至實際上因了餘氏此本的出現而淪亡,究竟敵不過余氏全本《水滸》的勢力。百回的郭本雖是最精美的,余氏的全本卻是最通俗的。百回的郭本雖為士大夫所激賞,余氏的全本卻在民間流行得最廣。什麼人都喜歡全本的故事,有了全的,看了不全的便覺得不滿足,不痛快。所以到了後來,楊定見的《水滸傳全書》便索性將郭本與這部插增田虎、王慶的故事的全本,合在一處而成為《水滸全書》了。 次於餘本的簡本《水滸》全書,便要算五湖老人所評刊的三十卷本《水滸全傳》為最重要的了。五湖老人也以郭本為不全本,甚且目之為贗本,而自視為「全本」,且自以為「較舊刻頗精簡可嗜,而其映合關生,倍有深情」,其實這一個本子乃是參合了「簡本」、「繁本」而為一的。他以余氏全本(即百十回本)為底子而間添入一百回郭本裡的句子。所以這一本是介乎繁本與簡本之間的。這一本刊印的時間大約是天啟、崇禎之間,雖號為李卓吾所批評,其實也是託名。這個刻本刻得極為草率,圖是數幅並為一幅,文字也並不分段分則,僅以一卷為起訖,而每逢分則處則僅以一劃為記而已。今舉「火燒草料場」前半段的三本文字:百十五回本,郭本,五湖老人本,比較如下: 一百五十回簡本:便排酒與林沖吃了,相別而去。林沖和差撥投草場來。正是嚴寒天氣,朔風凜烈,紛紛下一天大雪。二人到草場外看時,四圍黃土牆,七八間草房,做著倉廒,四下裡都是馬草堆,中間兩座草廳。只見那老軍在裡面向火。差撥曰:「管營差這個林沖換你去守天王堂。你可即便交割。」老軍拿了鑰匙,引著林沖分付曰:「倉廒內自有官司封記。這幾草堆自有數目。你若買酒吃時,拿這個大葫蘆東去五裡,便有市井。」老軍和差撥回營裡來。卻說林沖安下行李,看那四下裡都崩壞了。自思曰:「這屋如何過得一冬?待雪晴了叫泥水匠來修理。」在土炕邊向了一回火,覺得身上寒冷,尋思:「恰才老軍說五裡路外有市井,何不去沽些酒來吃?」便把花槍挑了酒葫蘆出來,信步投東,不上半裡路,看見一所古廟。林沖拜曰:「願神明保佑,改日來燒紙。」卻又行一裡,見一簇店家。林沖徑到店裡。店家曰:「這是草場老軍的。既是大哥來此,請坐。先待一席,以作接風之禮。」林沖吃了一回,卻買了一腿牛肉一葫蘆酒,把花槍挑了便回。已晚,奔到草場看時,只叫得苦。原來天理昭然,庇護忠臣義士。這場大雪,救了林沖性命。那兩間草廳,已被雪壓倒了。放下花槍,搬開破壁入去看時,火種都是雪水浸滅了,去床上拿了絮被出來,見天氣黑了,尋思去古廟裡坐到天明卻做理會。將被卷了,挑著酒葫蘆並牛肉,到廟裡把門掩上。並無鄰舍,又沒廟祝。林沖將酒肉放在香桌上,把葫蘆冷酒來吃。 (百十五回本第九回) 郭本:話不絮煩。兩個相別了,林沖自到天王堂取了包裹,帶了尖刀,拿了條花槍,與差撥一同辭管營。兩個取路投草料場來,正是嚴冬天氣,彤雲密佈,朔風漸起,卻早紛紛揚揚,卷下一天大雪來。那雪早下得密了。但見: 凜凜嚴凝霧氣昏,空中祥瑞降紛紛。 須臾四野難分路,頃刻千山不見痕。 銀世界,玉乾坤,望中隱隱接昆侖。 若還下到三更後,仿佛填平玉帝門。 林沖和差撥兩個,在路上又沒買酒吃處。早來到草料場外。看時,一周遭有些黃土牆,兩扇大門,推開看裡面時,七八間草屋,做著倉廒。四下裡都是馬草堆,中間兩座草廳。到那廳裡,只見那老軍在裡面向火。差撥說道:「管營差這個林沖來替你回天王堂看守。你可即便交割。」老軍拿了鑰匙,引著林沖分付道:「倉廒內自有官司封記;這幾堆草一堆堆都有數目。」老軍都點見了堆數,又引林沖到草廳上。老軍收拾行李,臨了說道:「火盆鍋子碗碟都借與你。」林沖道:「天王堂內我也有在那裡,你要,便拿了去。」老軍指壁上掛一個大葫蘆說道:「你若買酒吃時,只出草場,投東大路去三二裡,便有市井。」老軍自和差撥回營裡來。 只說林沖就床上放了包裹被臥,就坐上,生些焰火起來。屋後有一堆柴炭,拿幾塊來生在地爐裡。仰面看那草屋時,四下裡崩壞了,又被朔風吹撼,搖震得動。林沖道:「這屋如何過得一冬,待雪晴了,去城中喚個泥水匠來修理。」向了一回火,覺得身上寒冷,尋思:「卻才老軍所說二裡路外有那市井,何不去沽些酒來吃。」便去包裹裡取些許銀子,把花槍挑了酒葫蘆,將火炭蓋了,取氈笠子戴上,拿了鑰匙出來,把草廳門拽上,出到大門首,把兩扇草場門反拽上鎖了。帶了鑰匙,信步投東。雪地裡踏著碎瓊亂玉,迤邐背著北風而行。那雪正下得緊,行不上半裡多路,看見一所古廟,林沖頂禮道:「神明庇佑,改日來燒紙錢。」又行了一回。望見一簇人家,林沖住腳看時,見籬笆中挑著一個草帚兒在露天裡。林沖徑到店裡,主人問道:「客人那裡來?」林沖道:「你認得這個葫蘆麼?」主人看了道:「這葫蘆是草料場老軍的。」林沖道:「原來如此。」店主道:「既是草料場看守大哥,且請少坐,天氣寒冷,且酌三杯,權當接風。」店家切一盤熟牛肉,燙一壺熱酒,請林沖吃。又自買了些牛肉,又吃了數杯。就又買了一葫蘆酒,包了那兩塊牛肉,留下些碎銀子。把花槍挑著酒葫蘆,懷內揣了牛肉,叫聲相擾,便出籬笆門,仍舊迎著朔風回來。看那雪到晚越下得緊了。古時有個書生做了一個詞,單題那貧苦的恨雪: 廣莫嚴風刮地,這雪兒下的正好。拈絮撏綿,裁幾片大如栲栳。見林間竹屋茅茨,爭些兒被他壓倒。富室豪家,卻言道壓瘴猶嫌少。向的是獸炭紅爐,穿的是綿衣絮襖。手拈梅花,唱道國家祥瑞,不念貧民些小。高臥有幽人,吟詠多詩草。 再說林沖踏著那瑞雪,迎著北風,飛也似奔到草場門口,開了鎖入內看時,只叫得苦。原來天理昭然,佑護善人義士,因這場大雪,救了林沖的性命。那兩間草廳,已被雪壓倒了。林沖尋思「怎地好?」放下花槍、葫蘆在雪裡。恐怕火盆內有火炭延燒起來,搬開破壁子,探半身入去摸時,火盆內火種都被雪水浸滅了。林沖把手床上摸時,只拽得一條絮被。林沖鑽將出來,見天色黑了。尋思:「又沒打火處,怎生安排?」想起:「離這半裡路上有個古廟,可以安身。我且去那裡宿一夜,等到天明,卻作理會。」把被卷了,花槍挑著酒葫蘆,依舊把門拽上鎖了,望那廟裡來。入得廟門,再把門掩上。傍邊止有一大塊石頭,掇將過來,靠了門。入得裡面看時,殿上塑著一尊金甲山神,兩邊一個判官,一個小鬼;側邊堆著一堆紙。團團看來又沒鄰舍,又無廟主。林沖把槍和酒葫蘆放在紙堆上;將那條絮被放開;先取下氈笠子把身上雪都抖了,把上蓋白布衫脫將下來,早有五分濕了,和氈笠放在供桌上,把被扯來蓋了半截下身,卻把葫蘆冷酒提來,慢慢地吃,就將懷中牛肉下酒。 (郭本第十回) 五湖老人本:林沖別了李小二,取了包裹,帶了尖刀,拿了花槍,與差撥一同辭了管營,取路投草料場來。卻早紛紛揚揚,卷下一天大雪。林沖和差撥來到草料場裡,只見那老軍在裡面向火。差撥說道:「管營差這個林沖來替你回去看天王堂。你可即便交割。」老軍拿了鑰匙,引著林沖分付道:「倉廒內自有官司封記。這幾堆草都有數目。」老軍點了堆數,引林沖到草廳上說道:「動用傢伙,都借與你。」林沖道:「天王堂內,我也有在那裡。」老軍指著一個葫蘆道:「這是買酒的葫蘆。你若買時,只出草場投東大路去三二裡,便有市井。」老軍自和差撥回營去了。林沖鋪了床鋪,向了一回火,覺得身上寒冷,把花槍挑酒葫蘆,將火炭蓋了,取氈笠子戴上。把草場門拽上鎖了。借了鑰匙,投東去。行不上半裡多路,看見路傍一所古廟。又行了一回,望見一簇人家。林沖徑到酒店裡。店主人認得葫蘆,便道:「草場大哥請坐。」切一盤熟牛肉,蕩一壺熱酒,請林沖。林沖吃了,還了錢,又買了些牛肉,並一葫蘆酒,把花槍挑了,叫聲相擾,便出籬笆門,依舊迎著朔風回來。到草場門口,開了鎖入內看時,那兩間草廳已被雪壓倒了。林沖放下花槍葫蘆,搬開破壁子,探半身入去摸時,火盆內火種都被雪水浸滅了。林沖去床上拽了一條絮被鑽將出來,見天色黑了。尋思起:「路上這個古廟,可以安身,我且去那裡宿一夜。等到天明卻做理會。」把被卷了,花槍挑著酒葫蘆,依舊把門鎖了,望那廟裡來。廟門有塊大石頭,掇將過來,靠了門。看時,殿上坐著一尊金甲山神,又沒鄰舍,又無廟祝。林沖先取下氈笠子,把身上雪都抖了,把上蓋白布衫脫將下來。早有五分濕了。和氈笠放在供桌上。把被扯來蓋了半截下身,把葫蘆裡冷酒提來便吃,就將牛肉下酒。 (五湖老人三十卷本第一卷) 就以上三段同寫一件事的文字看來,我們頗可以明白,五湖老人的本子雖然是簡本,卻有時也兼取郭本之長,如「卷下一天大雪」「把被扯來蓋了半截下身」諸句;有時郭本與百十五回本都有的,五湖老人本卻刪去了,如「四圍黃土牆,七八間草屋,做著倉廒」諸句。這可見五湖老人本頗有些增刪任意的地方。 不僅五湖老人,凡一切簡本,都頗有些增刪任意的地方。如一百十五回、一百回、一百二十回,其祖本雖皆為餘氏的「插增」本,卻沒有一種是與餘氏的回數相合的。但這些簡本都不甚重要,故這裡也不必多說。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |