| 學達書庫 > 鄭振鐸 > 中國俗文學史 | 上頁 下頁 |

| 第八章 鼓子詞與諸宮調 九 |

|

|

|

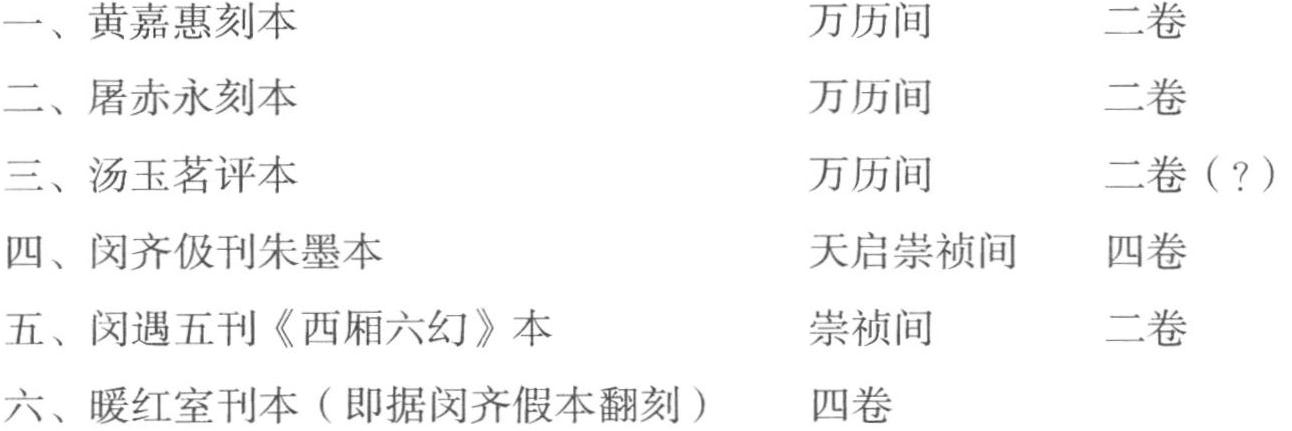

前期的諸宮調,孔三傳諸人之所作者,今已不可得見。今所見的《劉知遠諸宮調》、《西廂記諸宮調》等作,如上所述,已滲透入不少南宋的唱賺的成分在內,顯然都是後期之作。茲先就現存的幾種,加以敘述。次更將諸種載籍中所著錄的或所提到的各諸宮調名目,一一加以討論。 《西廂記諸宮調》,董解元作。明時傳本至罕,故時人往往與王實甫《西廂記雜劇》相混。《徐文長評本北西廂記》卷首題記云: 齋本乃從董解元之原稿,無一字差訛。餘購得兩冊,都偷竊。今此本絕少。惜哉!本謂崔張劇是王實甫撰,而《輟耕錄》乃曰董解元。陶宗儀元人也。宜信之。然董又有別本《西廂》,乃彈唱詞也,非打本。豈陶亦從以彈唱為打本也耶?不然,董何有二本?附記以俟知者。 是徐文長曾經見過《董西廂》的。不過他誤解了陶宗儀的話,故有此疑。陶氏的原文是: 金章宗時董解元所編《西廂記》,世代未遠,尚罕有人能解之者;況今雜劇中曲調之冗乎?(《輟耕錄》「雜劇曲名」一條) 徐文長(1521-1593),即徐渭。明代劇作家、詩人、書畫家。字文長,山陰(今浙江紹興)人。多才多藝,詩歌創作以七古七律最佳,雜劇更受推崇,代表作為《四聲猿》。著作有《南詞敘錄》、《徐文長集》30卷等。 他的意思,只是慨歎于《董西廂》世代未遠,已鮮人能解,並沒有說董解元所編的《西廂記》是雜劇。到了明萬曆以後,《西廂記諸宮調》方才盛行於世。今所見的,至少有下列的幾種版本:  此外,尚有今時坊間之鉛印本一二種,妄施改削,不足據。 董解元的身世不可考。關漢卿所著雜劇有《董解元醉走柳絲亭》一本(今佚),說的便是他的事罷。陶宗儀說他是金章宗(公元1190-1208年)時人。鐘嗣成的《錄鬼簿》列他于「前輩已死名公,有樂府行於世者」之首,並於下注明:「金章宗時人,以其創始,故列諸首。」涵虛子的《太和正音譜》也說他「仕于金,始制北曲」。毛西河《詞話》則謂他為金章宗學士。大約董氏的生年,在金章宗時代的左右,是無可置疑的。但他是否仕金,是否曾為「學士」,則是我們所不能知道的。他大約總是一位像孔三傳、袁本道似的人物,以製作並說唱諸宮調為生涯的。《太和正音譜》說他「仕于金」,恐怕是由《錄鬼簿》「金章宗時人」數字附會而來的。而毛西河的「為金章宗學士」云云,則更是曲解「解元」二字與附會「仕于金」三字而生出來的解釋了。「解元」二字,在金元之間用得很濫,並不像明人之必以中舉首者為「解元」。故《西廂記》劇裡,屢稱張生為張解元;關漢卿也被人稱為「關解元」。彼時之稱人為「解元」,蓋為對讀書人之通稱或尊稱,猶今之稱人為「先生」,或宋時之稱說書者為某「書生」、某「進士」、某「貢士」未必被稱者的來歷,便真實的是「解元」、「進士」等等。 《西廂記諸宮調》的文辭,凡見之者沒有一個不極口的讚賞。明胡應麟《少室山房筆叢》說: 《西廂記》雖出唐人《鶯鶯傳》,實本金董解元。董曲今尚行世,精工巧麗,備極才情,而字字本色,言言古意,當是古今傳奇鼻祖。金人一代文獻盡此矣。 《黃嘉惠》本引雲,「解元史失其名,時論其品,如朱汗碧蹄,神采駿逸」。 清焦循《易餘龠錄》則更以董曲與王實甫《西廂》相比較,而儘量的抑王揚董: 王實甫《西廂記》,全藍本于董解元。談者未見董書,遂極口稱道實甫耳。如《長亭送別》一折,董解元云:「莫道男兒心如鐵,君不見滿川紅葉,盡是離人眼中血。」實甫則云:「曉來誰染霜林醉,總是離人淚。」淚與霜林,不及血字之貫矣。又董云:「且休上馬,苦無多淚與君垂。此際情緒你爭知!」王云:「閣淚汪汪不敢垂,恐怕人知。」……兩相參玩,王之遜董遠矣。若董之寫景語,有云:「阪塞鴻啞啞的飛過暮雲重。」有云:「回頭孤城,依約青山擁」……前人比王實甫為詞曲中思王、太白。實甫何可當,當用以擬董解元。 焦循(1763-1820),清代學者。字理堂,甘泉(今江蘇江都)人。著有《易章句》、《易圖略》、《論語通釋》等。 吳蘭修在他的校本《西廂記》劇的卷首,說道:「此記即王實甫所本。有青出於藍之歎。然其佳者,實甫莫能過之。漢卿以下無論矣。余尤愛其『愁何似?似一川煙草黃梅雨』二語。乃南唐人絕妙好詞。王元美《曲藻》竟不之及。何也?」邵詠在將董本與其王本對讀之後也說道:「覺元本字字參活,天然妙相。惜其妍媸互見,不及實甫竟體芳蘭耳。」他們雖沒有焦循那麼沒口的歌頌,卻也給董西廂以很同情的批評。大約讀過董作的人,至少也總要是為其妍新俊逸的辭采所沉醉的。 吳蘭修(789-1339),清代史學家。字石華,廣東嘉應州人。嘉慶舉人,廣州著名書院學海堂的第一任學長。一生治學問、改詩文,是我國南漢史著名專家。著述甚豐。 但董作的偉大,並不在區區的文辭的漂亮,其佈局的弘偉,抒寫的豪放,差不多都可以說是「已臻化境」。這是一部「盛水不漏」的完美的敘事歌曲,需要異常偉大的天才與苦作以完成之的。我們只要看他:把不到二千餘字的《會真記》,把不到十頁的《蝶戀花鼓子詞》,放大到那末弘偉的一部「諸宮調」,便可想像得到,董氏的著作力的富健,誠是古今來所少有的。我們的文學史裡,很少偉大的敘事詩。唐五代的諸變文,是絕代的創作,宋金間的各諸宮調,也是足以一雪我們不會寫偉大的「史詩」或「敘事詩」之恥的。諸宮調今傳者絕少。《劉知遠諸宮調》僅傳殘帙,《天寶遺事諸宮調》,今始集其餘骸;則諸宮調之完整的一部書,僅此《西廂記諸宮調》耳。對於這樣的一部絕代的偉著,我們是抱著「讚歎」以上的情懷以敘述著的。 崔、張的故事,發端于唐元稹的《會真記》;趙德麟的《商調蝶戀花鼓子詞》,亦敘崔、張事,但對於微之所述,無所闡發,其散文部分,且全襲微之《會真記》本文。真實的一部使崔、張的故事大改舊觀的卻是這部《西廂記諸宮調》。自從有了此作,崔、張的故事,便永遠脫離了《會真記》,而攀附上董解元的此編的了。董作是崔、張故事的改弦重張的張本,卻也便是崔、張故事的最後的定本。以後王實甫、李日華、陸天池諸人的所作,小小的所在雖間有更張,大關鍵卻是無法變更的。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |