| 學達書庫 > 彭湃 > 海豐農民運動 | 上頁 下頁 |

| 第七節 糧業維持會之壓迫農民 |

|

|

|

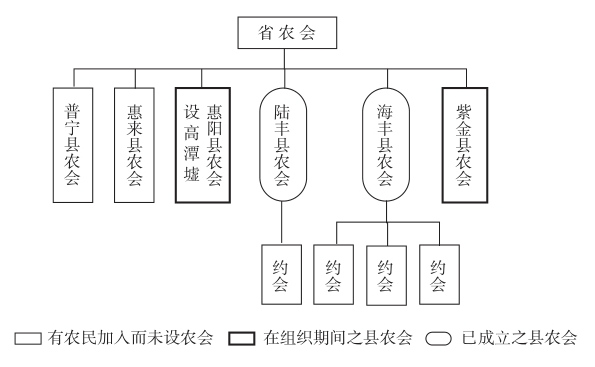

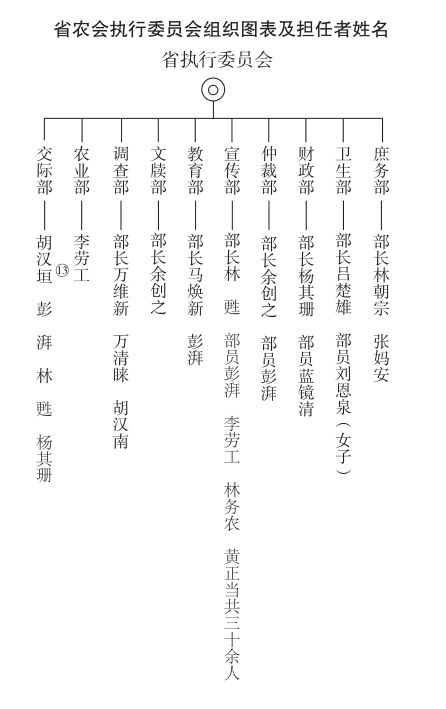

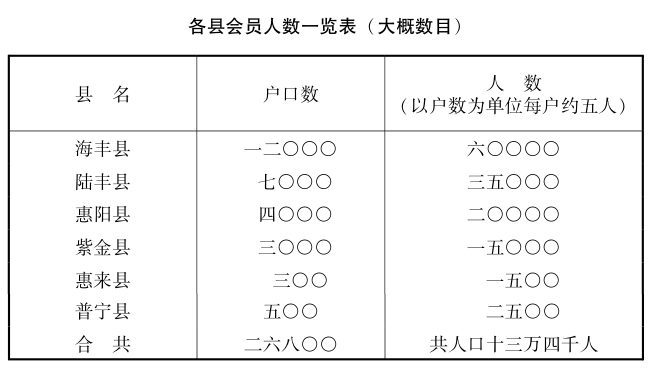

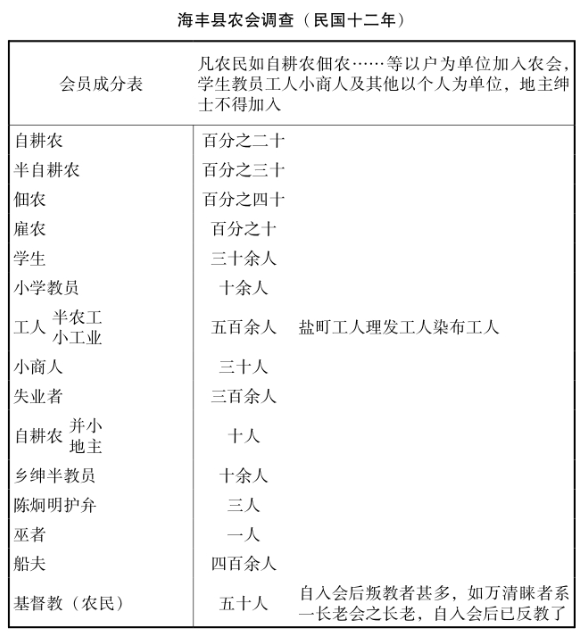

海豐縣城內有朱墨者,是一個惡地主,平素交官接府,頗有勢力,他因要把公平區黃坭塘鄉餘坤等六個佃戶來加租。餘坤等以所耕之地系「糞質田」(即其先祖向田主批耕時先有銀給地主為質,如沒有欠租,地主不能收回耕地,也不能加租,此項田租比較便宜,故佃戶甚好,耕此田歷數百年者有之),地主故意加租,太無道理,置之不理。朱墨大怒,嗾使奴役鬧餘坤等家。余坤即報告海豐總農會,謂該地主平素暴虐異常,不堪其擾,彼既欲加租,不如辭還。農會准其所請。但是朱墨早知道農會會員的田如辭退,附近無論任何農民不敢耕的。朱墨益怒,即叫餘坤等六人所耕之田三石餘種悉數交出,餘坤等乃如數交出。 地主朱墨到了次日,即向法庭起訴,指餘坤等六人「佃滅主業」,即謂餘坤等交出之耕地,不足丘額,被其所偷。該分庭推事張澤浦即派法警三名,攜票傳餘坤等質訊,法警到黃坭塘時,鄉民婦女小孩畏官兵如虎,即閉門逃散一空。法警見鄉民驚,益狐假虎威,將餘坤等捉住,勒索腳皮錢六元,宿費二元(縣城距該鄉不過四十裡何用宿費),另票費一兩即大洋四元(欺農民不曉大洋價格)。余坤等無法照付,即飽以老拳,拿之至公平墟,餘坤以所穿衣質之公平當店,得銀六毫,交與法警飲茶,餘款請出某商店擔保,明日送縣交還,始將餘坤釋回。次日餘坤攜銀到農會報告經過情形,農會告以兩種辦法:(一)除票費一兩交還外,余如法警要錢,你可謂錢交在農會,請來取;(二)你在堂訊時,可對張澤浦說,以後傳訊可到農會,即傳即到,不須至吾鄉;並告以口供。余坤等赴訊,張澤浦罵朱墨說:你告餘坤等滅你的地,毫無證據,既無證據,便是誣告。朱墨語塞,繼乃謂我有證據,候下次攜來。遂宣告退堂。餘坤等謂以後如傳我,可請到農會便妥,張推事許可,遂散。 朱墨以第一堂訊失敗,乃奔告各地主,謂:「地主自來與農民打官司未有失敗的,這次我竟失敗,一定農會作怪,我們如不乘機早日撲滅農會,實為將來之一大危機!」並謂張澤浦受農會運動。城廂各地主為其所動,最先響應者為陳月波,遂發起請酒于城內朱祖祠,到會地主紳士如保衛團局長土豪等共五百餘人。將軍府最大勢力,陳炯明六叔父陳開庭也出席。到會的人都是長衫馬褂,金絲眼鏡,金鏢金鏈,麵團團肚脹脹的。主席陳月波,宣佈農會罪狀;實行共產公妻,並運動法官,欺負地主;吾輩以錢買地,向政府納糧,業從主管,天經地義。何物縣蠹彭湃者,煽惑無知農民,希圖不軌,若不早為對待,吾業主之損失,抑政府之危險有二,小則糧不能完,國庫恐慌,大則他們隨便可以作反。……眾皆拍掌贊成,地主兼劣紳王作新提議:農民既有農會,吾輩業主亦須聯合一會,以抵抗之。朱墨起來贊成,組織一田主會。陳月波則謂田主會的名牽連不到政府,應用「糧業維持會」,眾皆一致贊成。推出陳月波為正會長,王作新為副會長,陳開庭為財政,章程由會長起草。陳月波又提出會費問題,謂吾輩此後定與農會作對,如無多大進款,萬難制勝,以我(陳月波)意見,全縣田租就附城方面有十萬餘租,如每擔租納一元,則共數亦有十余萬元,我們實可以用銀片去埋葬了他。此時大地主則贊成,小地主不置可否,不敢十分反對,卒為通過。陳開庭提出法官張澤浦受農會運動,不顧業主血本,殊深可惡,以我(陳自稱)意見,須全體向他質問,如他不把農民鎖起來,我們就予以相當對付,眾鼓掌贊成。即列隊前赴海豐分庭,見張推事,張聞訊,嚇得手忙腳亂,陳六太爺(開庭)大罵一場之後,叫他馬上把農民拿禁,張唯納之,惟必須雙方再訊一場。朱墨提出須派人來旁聽,張亦唯之。糧業維持會這班東西始各回去了。張澤浦第三日即來農會傳餘坤等堂訊,因事起倉卒,農會開會,本想派一部分會員前往旁聽,因時間迫促,未能派到。一方面以為此案仍屬民事訴訟,根據法律在未判決以前斷不能把餘坤收押的道理,不妨由餘坤等與之對訊,農會職員儘量前往旁聽,決議通過。我們正在預備前往旁聽中,忽有人來報告,謂:「糧業維持會暗伏爛仔[11]百余人在東北兩城門,專來候你們,如你們進去,一定受傷。」本會再派偵探往查,其報告與前同,我們只由餘坤等六人先去,餘人在農會候消息。餘坤等六人到分庭,法官即上堂訊,地主方面來旁聽者七八十人,皆大粒之紳士。張澤浦於是被其所威嚇,故對於餘坤等六人,並無如何訊問,只叫法警把余坤等六人收監,並加以鐐銬,地主大歡而去。農會聞訊,以該分庭法官,膽敢玩視法律,擅自押人,違法已極,以執法者而違法,民眾當不認其為執法之官,非訴以武力不可。乃召集附近各會臨時會議,表決:「明日向分庭請願,」即夜下動員令,派出四十個農友,分擔東西南北四路,通知各鄉農友于明日上午十時集會于龍舌埔。次日上午十時,到會農友六千余人,皆手攜小旗,先由彭湃宣佈理由,略謂:「農友無罪,被分庭枉押,法官違法,我們應認定此事不是餘坤個人的事,須認為我們農民一階級的事。余坤如失敗,十余萬農友皆失敗,余坤如勝利,就是十余萬農友勝利。生死關頭,願各奮勇前往請願,湃生死與俱。」黃鳳麟演說,謂:「現在地主已聯合起來,謂彼附城各田主共有十萬余租,每擔租銀一元,有十余萬元專來與我們農會打官司,眾農友不要為其所怕,不說他們有十萬租,即萬萬租也是不怕的。因為租者谷也,穀是放在我們農民的家裡,不是放在他們的家裡,若地主與我們認真的幹起來,我們就一致不還租,所以十萬租是在我們農民手上,不是在地主手上,我們把五萬租來作食料,五萬租與地主對抗是有餘的,那時地主那裡有租呢!眾農友不要怕!(眾大鼓掌。)現在地主糧業維持會(農民叫做鬥蓋會)異常蠢動,地主與農民的戰爭有一觸即發之勢,希望各弟兄不要為人所恐嚇,小弟極好的方法就是:如果地主要與我們宣戰時,我們即宣佈拆去田基,將田的四圍各小壆掘去,混成一大塊田地,使地主認不出了自己的田在那裡。我相信用不著我們去打地主,地主與地主間都要打起來了。」眾皆歡呼。主席並宣佈:「我們農會籌備六千餘人的午粥。」 大家食了粥,即向分庭進發,當出發時,天下大雨,農民以久旱逢此大雨,喜氣揚揚,此時分庭已派代表來磋商,我們不理,只有請願。 我們正到分庭的門口,就有縣公署好多遊擊隊武裝把守門口,阻止我們進去,我們不管他三七二十一,就沖進去了。遊擊隊不敢開槍,我們進到衙門,迫近法庭會客廳,我們就選二十個農民做代表,分庭推事張澤浦把他的房子鎖了,法警武裝的跟著他迎代表進去,張招待茶煙甚殷勤。張問我們來做甚麼,我們提出幾條件如下:(一)即將枉押農民放出;(二)燃炮鼓樂送被枉押的農民出去;(三)推事應向農民道歉。張答:「押農友是六太爺硬要的,我是不得已的。湃哥,你是和我很相好的朋友,請你先退去請願的農民,明日便放他出去。」彭湃答他:「今日不能論好朋友,因我是代表農民來說話。」此時農友們異常憤激,有幾個在外頭大聲叫道:「放不放趕快答覆!」張又說:「你們來得這樣多人,恐怕你們劫監獄。」我們說:「代表等可以保障無此舉,不然,代表等可令群眾離開監獄門口十步。」張不得已,乃即放人。此時六千余農民,高叫農民萬歲及打倒地主之聲,震動全城。等余坤出獄時,群眾把他擁著,狂呼狂跳,連衙門的欄杆及吊燈等都被毀爛了,及行至大街,雨更淋漓,農民更加歡呼,遊行各街時,有學生在街頭大呼:農民萬歲!並用紅布寫著歡迎出獄農友,燃炮拋與群眾。此時農友們,更加歡熱。及群眾回到總農會時,雨已晴,乃開大演說會,由彭湃演說,大意謂:「農民千百年來都受地主紳士官廳的冤枉和壓迫,總不敢出聲,今天能夠把六個被押的農友放出來,這是誰的力量呢?請你們解答。」此時有的說是彭湃,有的說是農會,有的說是耕田同志。我乃再說:「說是農會及耕田同志的力量是不十分對的,還不至大錯;說是彭湃個人的力量乃是大錯特錯的;彭湃如果有力量,還要你們六七千人去作甚麼?我相信一個彭湃,任你有天大本事是放不出農友來的,但是農會不過是一個農民集合的機關,官僚是不怕的,耕田佬更不必說了。今天得到勝利的力量,是農會能指導六七千人的耕田佬團結在一塊地方,有一致的行動。集中六七千人的力量,為一個大力量,使官僚不得不怕,不得不放出農友來!我們在今日得到這個經驗,大家應該自今日起,更加團結,加緊擴大我們的勢力,否則今日的大勝利,會變成將來的大失敗!」最後乃三呼萬歲散會。 海豐總農會經過這次的請願及示威,農民已認清農會是代表農民本身利益奮鬥的機關。同時,農民對於地主階級的仇視,也非常厲害;農會的聲勢,也播揚到附近各縣。由是要求入會者紛至遝來,實有應接不暇之勢。紫金五華惠陽陸豐諸縣農民加入者逐日加多,乃由海豐總農會改組為惠州農民聯合會,各縣分設縣聯合會。不兩月,又發展到潮州普甯惠來方面去,又改組為廣東省農會,各縣惟設縣農會。此時會務異常複雜,每日農民到來農會接洽者不下三四百人,幸此時做工的[12]同志(農民運動的)也增加了,如李勞工同志即其一也。李同志捷勝之第六區人,在蠶桑學校讀書,一向與彭湃不相識,甚表同情于海豐的農會,有一天他即宣告退學,寫了一封長信給彭湃,這封長信現在不知下落,其內容之主要點是說他對於農民運動的同情,要來和我見面,我即草一函請其來談,當時李勞工同志和林務農同志等同來,勞工同志等對於農民運動的計劃貢獻得很多,從此勞工同志成了農民運動的很負責任者。在客觀方面,海豐的紳士地主貴族所結合的糧業維持會,受了未曾聽過未曾看過的六七千農民群眾放人及示威運動嚇縮了;同時,我們並請農民宣傳地主無租,租在我們,地主如敢作怪,則鏟去田基(即田的界限)等口號,更使糧業維持會毫不敢動。這時候,該會會長陳月波及一般迷信神權的紳士等,請求菩薩賜回良方妙策,來對抗農會,乃在城隍老爺的廟中扶乩,當時來就乩者說是元天上帝,他一下乩便寫「農會必定勝利」,一般迷信的地主紳士等,垂頭喪氣。次日,陳月波乃召集糧業維持會大會,到會者百余人,陳月波劈頭一語就是:提出辭職。他辭職的原因,說「昨日扶乩,元天上帝乩文說『農會必定勝利』,並有一首詩(前三句忘記),後一句說,『任憑漢育去生機』,原來漢育是彭湃的舊名,由元天上帝的主張是萬不可去反對他了。我(陳自稱)當時又問元天上帝怎麼辦,元天上帝叫我去香港罷,所以我多兩三天定要到香港去,故特提出辭職。」眾皆不自在的啞口無言,旋由地主的走狗陳小倫提出,我們可以找出幾個代表到農會去問他們是不是專要對待地主,眾說好,乃舉陳小倫一人為代表,遂無結果而散會。隔了兩天,陳月波果然去了香港,這就是陳月波怕懼農會勢力,想出元天上帝的乩文來做脫身之計,從此糧業維持會無形解散了。 陳小倫到農會來問農會將來是不是要共產呢?我們答:「現在是為農民謀利益,實在還是為地主的荷包計算。何以呢?第一,倘農民餓死了,被地主紳士官廳壓迫死了,地主收租不但發生很困難,而且無租可收,同時影響到社會的饑荒,地主也自然餓死;第二,農民得到生活好,便不去做賊,地主安心睡覺,社會也安寧;第三,農民得到生活的好處,便自然有錢去改良耕地,增加肥料,地主的田好起來,收租也容易;第四,農民得到生活的好處,便安安樂樂替地主做工,就不去反對地主了;農會對地主有這麼多利益都不知道,天天來反對農會,這班人真是可憐可恨!」陳小倫說:「我沒有聽過你的話,我也是反對你的,現在我明白了,我當對他們解釋。」 自此之後反對農會的只有陳秋霖陳伯華等所辦的《陸安日刊》,天天造謠破壞農會,及地主兼劣紳王作新及劣紳丘景雲(丘是陳炯明的老師,甚有勢力者)暗中打電陳炯明及廣東審判廳,說農會造反,擅擁衙門,強劫人犯,等等不關重要的事。農會在此,可說是一個風靜浪平的時期,所以得以從容的做宣傳及訓練農民的工作,並發展農會的組織。 惠陽,紫金,五華一帶之土匪,一聞農會是專救貧民的,也有相當的覺醒,甚表同情於農會。彼等對於農會的鄉村,牛只皆不敢劫,如有劫者農會叫其放還即放還,土匪的所在地無人敢經過,農會的人即可隨便出入,故反動派又以農會勾結土匪電陳炯明。 此時(三四月間)縣長是呂鐵槎,他是老劣紳,心裡反對農會,不過為維持縣長的椅子,在表面上不敢談及反對農會。因此,農會亦得以相當的監督他的行動。及呂鐵槎辭職,丘景雲上臺,海豐學界反對甚為激烈。農會以丘之上臺有不利於農會,與學界聯合反對之,乃召集公民大會,可是我們倒丘覺著不難,但是倒了丘之後找不出相當的人物可為縣長。農會方面,對於縣長之人選毫無把握,因能稍顧及農會的利益而可以做縣長的無其人,在紳士方面則通通是敵人,故此時只有紳士和農民兩大營壘的競爭,農會既找不出相當的人,當然是讓紳士去做,那會變成以暴易暴了。此時《陸安日刊》又造謠說彭湃有做縣長之空氣,我們為急於解決縣長問題,乃提出馬煥新。馬是一個青年,在農會任教育部主任,在學界方面可以過得去,在紳士方面則馬是馬育航的親人,有點政治勢力的關係,趕緊提出以破《陸安日刊》之謠。及我們的公民大會將開會的時候,陳炯明已委任了王作新為縣長。學生方面以陳炯明既委任了王作新,也知道王作新是壞人,但怕陳炯明命令,乃各自埋頭去讀書了。惟農會方面,對於公民大會是一定要開的,當時到會的人六七百人,除少數學生商人工人之外,大多數是農民的代表。我們只有利用這大會作宣傳,我們的口號,老丘的下臺完全是民眾的力量所推倒。學生及其他各界不肯奮鬥到底,故由公民大會選出縣長的計劃不能實行。 王作新上臺,對於農會無何等表示,惟暗中恨死了農會,此時農會也沒有去理他,只注重內部的工作。 海豐總農會既發展而改組惠州農民聯合會,複不久而改為廣東省農會,招牌雖是很堂皇,但是各縣組織除了海豐陸豐之外是異常散漫的。 省會的執行委員,共十三人: 執行委員長——彭湃(知識界) 執行委員——楊其珊(農民),馬煥新(知識界),林甦(知識界),餘創之(知識界),藍鏡清(農民),黃正當(農民),李勞工(知識界),張媽安(農民),彭漢垣(知識界),萬維新(農民),萬清睞(農民)。 廣東省農會設在海豐,同時兼攝海豐縣農會職權。省農會之組織系統圖表如下:       [11]爛仔,即流氓、打手。 [12]指參加農會工作的人員。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |