| 學達書庫 > 梁啟超 > 論中國學術思想變遷之大勢 | 上頁 下頁 |

| 第二章 全盛時代(6) |

|

|

|

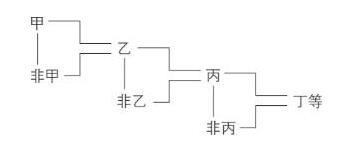

二、先秦學派之所短。 不知己之所長,則無以增長光大之;不知己之所短,則無以採擇補正之。語其長,則愛國之言也;語其短,則救時之言也。今請舉中國之缺點。 一曰論理(Logic)思想之缺乏也。凡在學界,有學必有問,有思必有辯。論理者,講學家之劍胄也。故印度有因明之教(因明學者,印度五明之一也。其法為因、宗、喻三段,一如希臘之三句法),而希臘自芝諾芬尼、梭格拉底, 屢用辯證法,至亞裡士多德,而論理學蔚為一科矣。以此之故,其持論常圓滿周到,首尾相赴,而真理愈析而愈明。中國雖有鄧析、惠施、公孫龍等名家之言,然不過播弄詭辯,非能持之有故,言之成理,而其後亦無繼者(當時堅白馬等名學之詞句,諸子所通稱道也。如墨子《大取》《小取》等篇最著矣, 即《孟》《荀》《莊》《韓》書中,亦往往援為論柄。但其學終不成一科耳)。以故當時學者,著想非不邃奧,論事非不宏廓,但其周到精微,則遠不逮希、印二土[試舉一二為例。《孟子》云:「楊氏為我,是無君也;墨氏兼愛,是無父也。」 夫為我何故與無君同物,兼愛何故與無父同物,一以論理法反詰之,必立窮矣。孟子言「性善」,謂「辭讓之心,人皆有之」;荀子言「性惡」,謂「人之性好利,順是則爭奪生而辭讓亡」。其論法同一,而根據與結斷皆相反,終相持而不能決,皆由無論理以範圍之,不能於對待求真理也。《墨子·天志篇》雲「然則天亦何欲何惡?天欲義而惡不義。(中略)然則何以知欲義而惡不義?曰天下有義則生,無義則死。(中略)然則天欲其生而惡其死。(中略)此我所以知天欲義而惡不義也」云云。語中疊用數「然則」字,望之極似循環論法,然究其極際,則天何以欲其生惡其死之理據,《墨子》不能言也。是其前論之基礎,胥不立矣。中國古書之說理,類此者什九,不能遍舉也。大抵西人之著述,必先就其主題,立一界說,下一定義,然後循定義以縱說橫說。中國則不然,如孔子之言仁言孝,其義亦寥廓而不定,他無論矣]。坐此之故,譬之雖有良將健卒,而無戈矛甲胄以為之借,故以攻不克,以守不牢。道之不能大光,實由於是。推其所以缺乏之由,殆緣當時學者,務以實際應用為鵠,而理論之是非,不暇措意。一也。又中國語言、文字分離,向無文典語典(Language Grammar)之教,因此措辭設句之法,不能分明。二也。又中國學者,常以教人為任,有傳授而無駁詰,非如泰西之公其說以待人之贊成與否,故不必定求持論之圓到。三也。此事雖似細故,然實關於學術盛衰之大原。試觀泰西古代思想,集成於亞裡士多德;近世文明,濫觴於倍根。彼二人皆以論理學鳴者也。後有作者,可以知所務矣。 二曰物理實學之缺乏也。凡學術思想之發達,恒與格致科學相乘。遠而希臘,近而當代,有明征矣。希臘學派之中堅,為梭格拉底、柏拉圖、亞裡士多德師弟。梭派之學,殫精于人道治理之中,病物理之繁賾高遠而置之, 其門庭頗與儒、法諸家相類。但自德黎以來,茲學固已大鬯,而額拉吉來圖、德謨頡利圖諸大師,固已潭思入微,為數千年格致先聲。故希臘學界于天道、物理、人治三者,調和均平。其獨步古今,良有由也。中國《大學》,雖著格物一目,然有錄無書;百家之言雖繁,而及此者蓋寡。其間惟《墨子》剖析頗精, 但當時傳者既微,秦漢以後,益複中絕。惟有陰陽五行之僻論,跋扈於學界,語及物性,則緣附以為辭,怪誕支離,不可窮詰,馴至堪輿、日者諸左道,迄今猶銘刻於全國人腦識之中。此亦數千年學術墮落之一原因也。 三曰無抗論別擇之風也。希臘哲學之所以極盛,皆由彼此抗辯折衷,進而愈深,引而愈長。譬有甲說之起,必有非甲說隨起而與之抗;甲與非甲, 辯爭不已,時則有調和二者之乙說出焉;乙說既起,旋有非乙;乙、非乙爭, 又有調和,丙說斯立。此論理學中所謂三斷式也。今示其圖如下:  希臘學界之進步,全依此式。故自德黎開宗以後,有芝諾芬尼派之甲說, 即有額拉吉來圖之非甲說與之抗。對抗不已,而有調和派三家之丙說出焉。既有丙說,旋有懷疑派之非丙說踵起,而梭格拉底之丁說出,以集其成。梭聖門下,有什匿克派之戊說,旋有奇黎尼派之非戊說,而柏拉圖之己說出, 以執其中。己說既行,又有德謨吉來圖之非己說,而亞裡士多德之庚說,更承其後。如是展轉相襲,亙數百年,青出於藍,冰寒于水,發揮光大,皆此之由。豈惟古代,即近世亦有然矣。《記》稱舜之大智,曰「執其兩端,用其中於民」。有兩端焉,有中焉,則真理必於是乎在矣。乃先秦學派,非不盛也,百家異論,非不淆也,顧未有堂堂結壘,針鋒相對,以激戰者,其異同皆無意識之異同也。於群言淆亂之中,起而折衷者更無聞焉(後世儒者動言「群言淆亂衷諸聖」,此讕言也。此乃主奴之見,非所謂折衷也。何以故? 彼其所謂「聖」者,孔子也。如老、墨等群言,則孔子之論敵也。孔子立於甲位, 群言立於非甲位,然則其能折衷之者必乙也。今乃曰折衷諸甲,有是理耶)。若墨子之於孔子,可謂下宣戰書者矣,然其論鋒殊未正對也。墨之與楊,蓋立於兩極端矣,維時調和之者,則有執中之子莫。子莫誠能知學界之情狀者哉, 惜其論不傳。然以優勝劣敗之理推之,其不傳也,必其說之無足觀也(苟有精義,他書必當引及。何以於《孟子》之外,並名氏亦無睹也)。凡為折衷之丙說者,必其見地有以過於甲、非甲兩家,然後可以立於丙之地位。而中國殊不然,此學之所以不進也。今勿征諸遠而征諸近:歐洲當近世之初,倍根、笛卡兒兩派對抗者數百年;日耳曼之康德起而折衷之,而斯學益盛,康德固有以優於倍、笛二賢者也。中國自宋、明以來,程朱、陸王兩派對抗者亦數百年,本朝湯斌等起而折衷之,而斯道轉熄,湯斌固劣於晦庵、陽明遠甚也。此亦古今得失之林矣。推其所由,大率論理思想之缺乏,實屍其咎。吾故曰: 後有作者,不可不此之為務也。 四曰門戶主奴之見太深也。凡依論理、持公心以相辨難者,則辨難愈多, 真理愈明,而意見亦必不生。何也?所爭者在理之是非,所敵者在說之異同, 非與其人為爭為敵也。不依論理、不持公心以相辨難,則非惟真理不出,而筆舌將為冤仇之府矣。先秦諸子之論戰,實不及希哲之劇烈,而嫉妒褊狹之情,有大為吾歷史污點者。以孔子之大聖,甫得政而戮少正卯。問其罪名,則「行偽而堅,言偽而辯,學非而博,順非而澤」也。夫偽與真,至難定形也,是與非,至難定位也。藉令果偽矣,果非矣,亦不過出其所見,行其所信,糾而正之,斯亦可耳,而何至於殺!其毋乃以三盈三虛之故,變公敵而為私仇;其毋乃濫用強權,而為思想自由、言論自由之蟊賊耶?梭格拉底被僇于雅典,僇之者群盲也;今少正卯之學術,不知視梭氏何如,而以此見僇于聖人,吾實為我學界恥之。此後如墨子之非儒,則摭其陳、蔡享豚等陰私小節;孟子之距楊、墨則毫無論據,而漫加以無父無君之惡名;荀子之非十二子,動斥人為賤儒,指其無廉恥而嗜飲食。凡此之類,皆絕似村嫗謾駡口吻,毫無士君子從容論道之風,豈徒非所以待人,抑亦太不自重矣。無他,不能以理相勝,以論相折,而惟務以氣相競,以權相淩。然則焚坑之禍,豈待秦皇?彀中之入,豈待唐太?吾屬稿至此,而不能不有慚于西方諸賢也。未識後之君子,能鏟此孽苗否也? 五曰崇古保守之念太重也。希臘諸哲之創一論也,皆自思索之,自組織之,自發佈之,自承認之,初未嘗依傍古人以為重也;皆務發前人所未發,而思以之易天下,未嘗教人反古以為美也。中國則孔子大聖,祖述堯、舜,憲章文、武,述而不作,信而好古,非先王法言不敢道,非先王法行不敢行,其學派之立腳點,近於保守,無論矣。若夫老、莊,以破壞為教者矣,乃孔子所崇者不過今之古,而老子所崇者乃在古之古。此殆中國人之根性使然哉!夫先秦諸子,其思想本強半自創者也。既自創之,則自認之,是非功過,悉任其責,斯豈非光明磊落者耶?今乃不然,必托諸古。孔子托諸堯、舜,墨翟托諸大禹,老子托諸黃帝,許行托諸神農,自餘百家,莫不如是。試一讀《漢書·藝文志》,其號稱黃帝、容成、岐伯、風後、力牧、伊尹、孔甲、太公所著書者不下百數十種,皆戰國時人所依託也。嘻!何苦乃爾。是必其重視古人太過而甘為之奴隸也;否則其持論不敢自信,而欲諉功過於他人也;否則欲狐假虎威以欺飾庸耳俗目也。吾百思不得其解,姑文其言曰:崇古保守之念重而已。吾不敢妄謗前輩,然吾祝我國今後之學界,永絕此等腹蟹目蝦之遺習也。 六曰師法家數之界太嚴也。柏柏圖,梭氏弟子也,而其學常與梭異同;亞裡士多德,柏氏弟子也,而其說常與柏反對。故夫師也者,師其合於理也; 時或深惡其人,而理之所在,斯不得不師之矣。敵也者,敵其戾於理也;時或深敬其人,而理之所非,斯亦不得不敵之矣。敬愛莫深于父母,而幹父之蠱,《大易》稱之,斯豈非人道之極則耶?梭、柏、亞三哲之為師弟,其愛情之篤,聞於古今,而其於學也若此。其所以衣缽相傳,為希學之正統者, 蓋有由也。苟不爾,則非梭之所以望于柏,柏之所以望於亞矣。中國不然, 守一先生之說,則兢兢焉不敢出入,不敢增損。稍有異議,近焉者則曰背師, 遠焉者則曰非聖,行將不容於天下矣。以故孔子之後,儒分為八,墨離為三, 而未聞有一焉能青于藍而寒于水者。譬諸家人積聚之業,父有千金產以遺諸子。子如克家,資母取贏,而萬焉,而巨萬焉,斯乃父之志也;今曰吾保守之而已,則群兒分領千金,其數已微,不再傳而為窶人矣。吾中國號稱守師說者,既不過得其師之一體,而又不敢有所異同增損;更傳于其弟子,所遺者又不過一體之一體,夫其學安得不澌滅也!試觀二千年來孔教傳授之歷史, 其所以陵夷衰微日甚一日者,非坐此耶?夫一派之衰微,猶小焉耳;舉國學者如是,則一國之學術思想界,奄奄無複生氣,可不懼耶?可不懼耶! 乙 與印度學派比較(闕) 欲比較印度學派,不可不先別著論,略述印度學術思想之變遷。今茲未能,願以異日,故此段暫付闕如。 著者附識。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |