| 學達書庫 > 傅斯年 > 中國古代文學史講義 | 上頁 下頁 |

| 論伏生所傳書二十八篇之成分(1) |

|

|

|

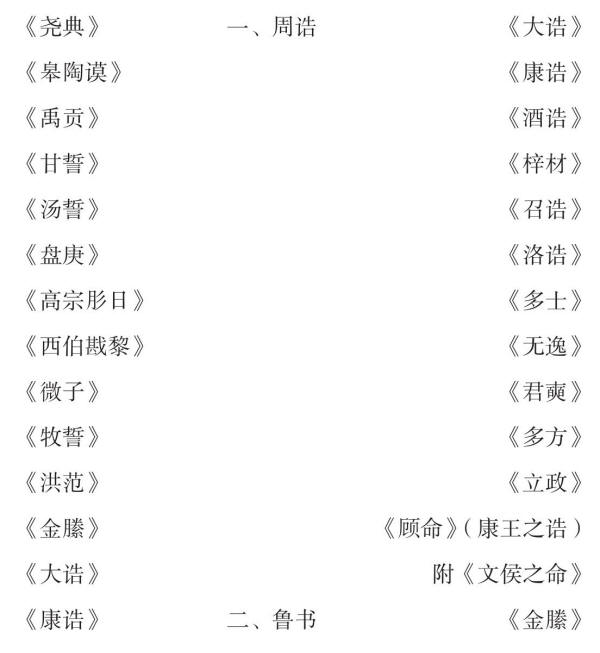

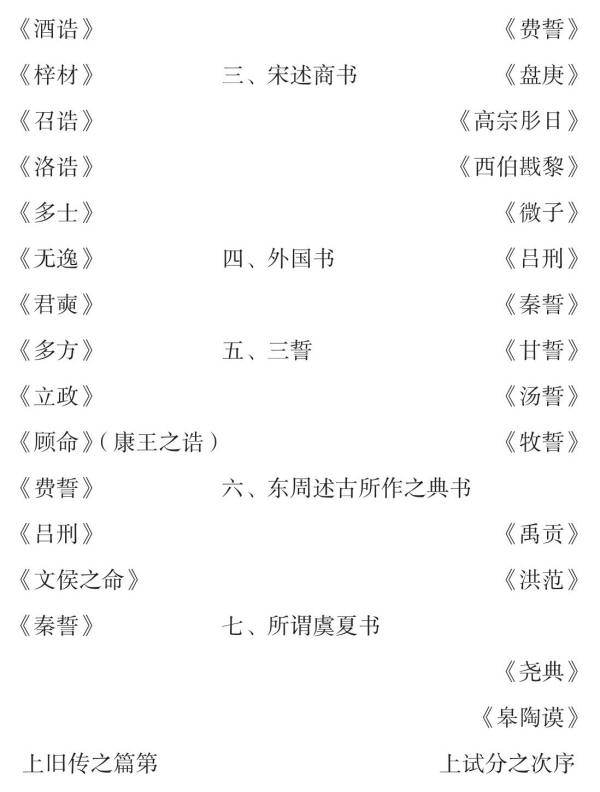

六經問題之難決者,無過於《尚書》。《春秋》一經現在尚可見三傳之文;《詩》雖僅存毛學,然三家異文尚遺留不少,且三家之解說雖不同,章句實無大異。最不得頭緒者算是《尚書》了。但就漢代論,《詩》、《論語》、《老子》在文帝時立博士,《春秋》在景帝時立博士,《書》在建元間始立歐陽一家之博士(以上分見《史記》、《漢書》兩《儒林傳》,及劉歆上太常博士書),曾不多時,便鬧《大誓》,鬧所謂孔安國所獻河間獻王所好之孔子壁中書,又有張霸之百兩篇,杜林之漆書,鬧個不休。東晉梅氏書行世之後,直到明清人始認清楚其為偽書(疑東晉古文者,應以朱子為始,孔穎達亦略表示懷疑之態度)更牽連到王肅。今所見之本子不特不是西漢今文,且並不是馬鄭,且並不是梅氏原文字,且並不是隸古定本,而是唐開成之石本。 今雖有敦煌寫本殘卷使我們上溯到隸古定本,又有漢魏石經殘字使我們略見今古文原來面目之一勺,有毛公鼎等使我們略知冊誥之體式,有若干葬器款識使我們校訂《尚書》中若干文字,然如但顧持此區區可得之材料,以解決《尚書》問題之大部分,頗為不可能之事。本文但以分解伏生二十八篇之組成為題,其實這個題目也是極大的,現在只寫下其一部而已。 所謂伏生二十八篇者,究竟是否全是伏生所傳,或與伏生所傳小有異同,今不易斷定,然此二十八篇,合以《大誓》,總可說是漢朝景武時代《尚書》面目,所以現在可以這二十八篇為對象去分析之。此二十八篇去孔子時所見書之面目已遠,在這一點上是與《詩》大不同的。《詩》之稱「三百」在孔墨時已成習語,而《論語》所引《詩》大致與今所見差不多;若《書》,則《論語》所引除不相干之《堯曰篇》以外,「高宗亮闇」見於《無逸》,而「孝於惟孝」不見今存二十八篇中。又《左傳》一書所用之材料甚博,他所引書頗可代表當時(即春秋戰國之交)流行之《尚書》,《左傳》引《詩》幾乎全與今所見之三百篇合,其所引《書》除《盤庚》、《康誥》等以外,幾乎全在今所見二十八篇之外(參看附表)。從此可知三百篇之大體至少在孔子前後一時代中已略成定形,而《書》之篇章各時代不同,且恐春秋戰國時各國中所流傳之《書》亦皆不同。《左傳》之引《書》已證明如此,《呂氏春秋》之引《書》亦證明如此,《呂氏春秋》所引除《洪範》外,幾皆不在二十八篇之內。 此二十八篇不能當作一個系統看。不特宋儒多如此說,即文章家如揚子雲、韓昌黎等亦都有這個觀念。《虞夏書》之「渾渾」,《殷盤》、《周誥》之「詰屈聱牙」,顯然不是在一類中的。朱子能以東晉梅賾書之號稱古文反易瞭解斷其可疑,乃不能以《堯典》、《禹貢》之號稱《虞夏書》,反比《周誥》的文辭近乎後代斷其可疑,正由於時代環境所限,不可澈底的想下去。東晉古文辨偽之工作早已完成于閻、惠二君之手,當今所宜究治者,為此二十八篇究是何事。 今寫此二十八篇之目如下並試為分類。   一、《周誥》類:如上所表,第一類為《周誥》,自《大誥》至於《顧命》,合以《文侯之命》,凡十三篇。此正所謂「詰屈聱牙」之文辭。文式語法皆為一貫,此真一部《尚書》之精華,最為信史材料。我們現在讀這幾篇,其中全不可解者甚多(曲解不算),不能句讀者不少,其可解可句讀者不特不見得「詰屈聱牙」,反而覺得文辭炳朗,有雍容的態度,有對仗的文辭,甚且有時有韻,然則今日之不能盡讀者,與其謂當時文辭拙陋,或謂土話太多,毋寧歸之於文字因篆隸之變而致誤,因傳寫之多而生謬,因初年章句家之無識而錯簡,淆亂,皆成誤解。且彼時語法今多不解,彼時字義也和東周不全同,今人之不解,猶是語學上之困難也。即如《大誥》中,「寧人」、「甯王」之「寧」字,本是「文」字,乃以誤認篆文而誤,以致《大誥》本為文王歿武王即位東征之誥者,遂以此字之誤,解作周公成王之書。吳大澂曰: 《書·文侯之命》,「追孝于前文人。」《詩·江漢》,「告于文人。」毛傳雲,「文人,文德之人也。」濰縣陳壽卿編修介祺所藏兮仲鐘雲,「其用追孝於皇孝已伯,用侃喜前文人。」《積古齋鐘鼎彝器款識·追敦》雲,「用追孝于前文人。」知「前文人」三字為周時習見語,乃大誥誤文為寧,曰:「予曷其不于前寧人圖功攸終,」曰:「予曷其不于前寧人,攸受休畢」曰:「天亦惟休于前寧人,」曰:「率寧人有指疆土。」、「前寧人」實「前文人」之誤,蓋因古文文字,從心者,或作 雖傳《大誥》為周公相成王時之誥,今乃以寧字之校訂,更生此篇之時代問題,此問題今雖未能遽定,然《周誥》若干篇中待金文之助,重作校訂工夫,可借此啟示。阮芸台諸人每每強以《詩》、《書》中成句釋金文,今當以金文中字句訂《詩》、《書》之誤字也。自《大誥》以下至於《顧命》十二篇,皆武王(或成王)或康王時物,除《無逸》稍有若經後人潤色之處外,此十二篇文法上在一個系統中。《文侯之命》一篇雖也可以放在這一類中作附庸,然文體辭義皆與此十二篇不是一類,疑是戰國時出土或流傳忘其來源之彝器銘辭,解者按其辭氣以晉文侯仇當之(書序)或以文公重耳當之(《史記》),其歸之晉者,或出土在晉地(然此不足證此篇為晉物,魯取郜大鼎于宋一事,可以為證),而平王東遷及襄王奔鄭正合于所謂「閔予小子嗣,造(遭)天丕愆,殄資澤於下民,侵戎我國家」。惟此篇開頭便說「父義和」,文侯仇不聞字義和。王引之曰: 古天子于諸侯無稱字者。《唐誥》、《酒誥》、《梓材》三篇「王若曰:小子封」,「王曰:封」,定四年《左傳》引《蔡仲命書》雲,「王曰胡」,又引《踐土之盟載書》雲,「王若曰:晉重、魯申、衛武、蔡甲午、鄭捷、齊潘、宋王臣、莒期、皆稱其名,其他則稱伯父、伯舅、叔父、叔舅而已,未有稱字者也。或以義為字,或以義和為字,並當闕疑」。(《經義述聞》卷二十三) 此篇全無記事之上下文,除篇末無「對揚王休用作寶彝」,一套外,全是一篇彝器銘辭之體,其文辭內容又絕與師敦、毛公鼎同,然則淵源當亦不二致。宋代出師敦,清代出毛公鼎,漢時山川多出鼎彝(見《說文》序),則戰國時當有此樣出土之先例,果「文侯之命」出土地為晉,則當時發讀文字者,自然依文中所說之情景想到翼侯仇或絳侯重耳矣。 此若干篇《周誥》在當時是如何出來的,可以《左傳》定四年所記祝佗語為證: 昔武王克商,成王定之。……分魯公以殷民六族……命以「伯禽」而封於少皡之虛。分康叔以……殷民七族……命以「康誥」而封于殷虛。……分唐叔以……闕鞏,沽洗,懷姓九宗……命以「唐誥」而封于夏虛。 今《伯禽》、《唐誥》兩篇皆不見(《伯禽》為篇名從劉焯說),而《康誥》猶存。然則《康誥》正是派康叔到殷故都衛地以建國時之教令,給他的一個「政治工作大綱」。其《酒誥》等篇雖或不如《康誥》之重要,也是同樣的教令。這樣的教令至少在王之冊府與受詔諸侯之冊府中都要保存的,或者以其重要之故分佈給其他諸侯,而受此誥者容或鑄於彝器上。周朝彝器上鑄文章是較普遍的。《左傳》記子產鑄刑書,散氏盤記割地的條約,曶鼎記訟事,小盂鼎記俘獲,其他記爭戰來享,記禮儀之彝器,尤不可勝數,然則不特《康誥》等可得鐫於彝器上,《大誥》、《顧命》一類赴告之文,亦未嘗不可鐫以垂記念。且此項誥語竟成為周代貴族社會中之教科書,《楚語》記下列一事: 莊王使士亹傅太子箴辭。……王卒使傅之。問于申叔時,叔時曰:「教之春秋,而為之聳善而抑惡焉,以戒勸其心;教之世,而為之昭明德而廢幽昏焉,以休懼其動;教之詩,而為之道廣顯德,以耀明其志;教之禮,使知上下之則;教之樂,以疏其穢而鎮其浮;教之令,使訪物官;教之語,使明其德,而知先生之務用明德於民也;教之故志,使知廢興者而戒懼焉;教之訓典,使知族類行比義焉。」 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |