| 學達書庫 > 影視原著 > 繁花 | 上頁 下頁 |

| 九四 |

|

|

|

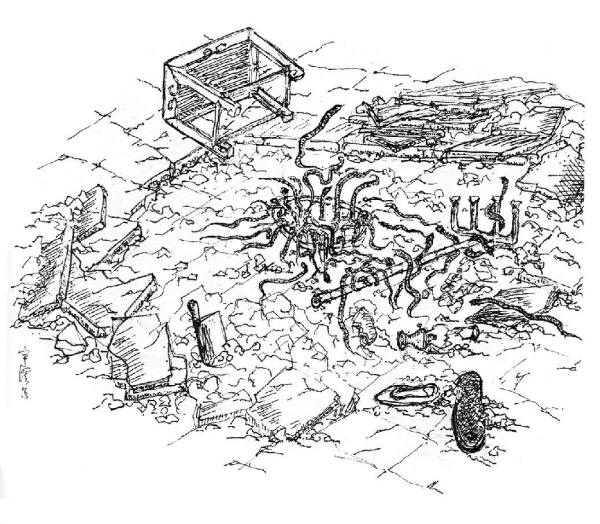

祖父說,正常的,有啥稀奇,我肚皮裡一本賬,金一兩,元初是折銀四兩,到了永樂,當銀七兩五錢,乾隆朝,十四兩九錢二分,到光緒二年,已經十七兩八錢七分,光緒三十三年,換銀三十三兩九錢一分,之後,金價就跟漲外國行情了,到民國三十四年三月,黃金每兩2萬法幣,一夜提到3萬5千塊,貶低幣值75%。大伯不響。祖父說,數位還不肯講,還不知足。大伯不響。祖父說,已經蠻好了,想想自家當年,穿破背心,癟三腔,倒馬桶的樣子,快點講,到底是多少,總共多少,我來分。大伯伯慢吞吞說,阿爸,事體要我來弄,自家好好休息,少管。祖父眼睛一瞪說,再講一遍。大伯說,既然名字寫我,一切我做主,思南路,弟妹可以住,房契,產證,名字只許寫我一個人。孃孃一拍檯子說,談也不要談,法庭見。祖父眼睛閉緊,不響。 小阿姨歎氣說,政府對資本家,已經菩薩心腸,相當優惠了,還了鈔票,還了房子,我娘家大地主,富農,多少贊的房產,全堂硬木家生,真金白銀,以前講起來,衙門錢,一蓬煙,生意錢,六十年,種田錢,萬萬年,有多少稻田,竹園,魚塘,不另外估價,隨田上紙,有多少登記多少,有用吧,早就抄光,分光,搶光了,到現在,人民政府有補償吧,有落實政策吧,想也不要想,屁也沒一隻,我娘家廿幾年前,就已經踢到了鐵板,碰到斷命運動了,最後,只弄剩一個小間,派出所我的死男人,監牢裡放回來,住了幾天,結果呢,這一點名堂,傢俱門窗連到瓦片,賣光吃光,房間七歪八倒,夜裡出鬼,這叫敗家,完全是敗光了,家資田產蕩盡,朝不保夕,一身狼狽。大伯說,硬插進來,講這種不搭界的事體,鄉下陳年宿古董的事體,聽也不要聽。阿寶說,為啥不聽,我要聽。 小阿姨說,人心要足,為一點銅鈿,一副急相,就等於我好菜好飯端上來,有一種人,一句不響,伸出一雙筷,只顧悶頭觸祭,獨吃獨霸。阿寶說,是的,我看到的。小阿姨說,老輩子人講了,當年長毛一路搶抄殺,箅一遍,日本人,箅一遍,土改,又箅了一遍。大伯冷笑說,反動無軌電車,隨便開。小阿姨說,我姆媽當時,抄得清湯咣水,窮到家了,但據說,還剩個一個秘密,上幾輩人,留了一件壓箱寶,埋進了天井,足可以福蔭兩三代,最後這天夜裡,四進房子空蕩蕩,隔日窮鬼就要來霸佔,只剩我跟姆媽,兩個人,端一盞菜油燈,摸到天井裡去掘,半夜裡咯的一響,菜刀碰到缸沿,再掘,是一隻缸,蓋板爛得發酥,舉燈一照,兩個人當場一嚇,倒退三步,哭得眼淚鼻涕一大把。阿寶說,挖到救命黃金了。 小阿姨不響。孃孃說,是一缸銀錠,激動萬分。大伯想了想說,赤金一兩制小元寶。祖父兩眼閉緊說,不是皇親國戚,哪裡會這種黃貨。小阿姨說,我跟姆媽拔腳就逃,魂飛魄散。阿寶說,缸裡是啥。小阿姨說,上輩留的銀洋鈿,有蜂窩洞,有圖章,白花花的老錠,結果呢,簡直要吐血,變戲法一樣,變成半缸赤練蛇,一條一條,缸裡伸出舌頭,到處看,到處爬,到處遊。我跟姆媽,窮哭百哭,土地菩薩不開眼,母女兩人,走了大黴運了,黴上加黴,黴到銀子變蛇的地步,我等於抽到一根「下下簽」,上面的簽文,黴到底了,寫得明明白白,身邊黃金要變銅,翻來覆去一場空。阿寶說,後來呢。 小阿姨說,天一亮,這幫窮鬼,轟隆隆隆搬進來了,發現天井裡一隻空缸,這還了得,認定半夜裡偷挖了財寶,好,我跟姆媽再吃一遍苦,鬥爭三遍,想不到,幾十條蛇,鑽進老房子一天了,到了黃昏,全部爬回來,盤進缸裡,照樣是半缸蛇。一個鄉下赤佬,舉了鐵搭,一錛下去,赤練蛇盤滿竹竿,盤到幾個赤佬身上,蛇要逃,人也要逃。阿寶說,後來呢。小阿姨說,後來,就是傾家蕩產了,我娘一死,我逃進上海呀,我每天買,汏,燒,最後跟派出所的下作男人結婚離婚,我有過半句怨言吧,我一句不響,所以,人心要平,看見鈔票銀子,就想獨吞,獨霸,手裡的真金白銀,將來說不定就變赤練蛇,人總有伸腳歸西一天吧,口眼難閉了。大伯說,啥意思。小阿姨說,下一輩子孫,看樣學樣,人人也獨吞家產呢,現世報呢,連環報呢。大伯慢吞吞,凜若冰霜說,廢話少講,一切,我依照人民政府政策辦事,人民政府講啥,我做啥。祖父一拍床沿說,我氣呀,我氣悶脹呀,早個十年廿年,我定歸叫這只逆子,先跪一個通宵再講。  ↑本書出版於2013年,蛇年,畫蛇憶舊。 四 機駁船的聲音,由遠及近,煤球爐味道飄過來,莫干山路弄堂後門,小囡哭腔,混合了糖醋味道,幹煎帶魚的腥氣。朝南馬路,鐵門一開,進廠電鈴響三響。小毛娘放了茶杯,看看牆上的十字架說,領袖像呢。小毛說,春香一個小姊妹講,掛了十字架,上帝可以保佑春香。小毛娘說,是的,現在信教自由了,我其實也可以改,但習慣了。小毛不響。小毛娘說,春香的小姊妹,是離了婚,還是喪偶,多少年齡。小毛說,姆媽。小毛娘說,身邊有個把女人,至少吃一口熱湯熱水,姆媽這一趟來,主要是想問一件要緊事體。小毛不響。小毛娘說,結婚以後,小毛一直不回老房子,春香過世了,也不回來看我,但最近聽說,小毛經常大白天,乘姆媽去上班,到大自鳴鐘老房子,坐進二樓招娣的房間,有這種事體吧。小毛說,理髮師傅嚼蛆了。小毛娘說,不管別人有啥議論,小毛跟二樓招娣搭訕,這要注意了,招娣男人,是人民警察,懂吧,員警專門管人民,萬一有了事體,小毛難看了。小毛不響。小毛娘說,也據說,小毛打算搬回來住了,莫干山路的房子,預備讓哥哥結婚。 小毛說,啊。小毛娘說,有這種打算,我做娘的,應該曉得呀。小毛說,真是亂講了,亂噴了。小毛娘說,我也不相信,哥哥的女朋友,單位有「鴛鴦房」過渡。小毛說,越講越不對了。小毛娘說,反正,小毛回大自鳴鐘看一看,是對的,但最好,是大大方方,過來吃夜飯,專門跟女鄰居單獨接觸,這是犯忌的,還是選一個老實女人,做莫干山路的家主婆,太太平平過生活,多好呢。小毛說,我到招娣房間裡,講講談談,為啥不可以。小毛娘不響。小毛說,其實,是招娣介紹一個老姑娘,車間團支部書記,約我到二樓見面,吃杯茶,談一談。小毛娘說,介紹女朋友,也要大大方方,像模像樣去外面,到「東海」咖啡館,時髦地方吃一杯咖啡,或者節約一點,到「四如春」飲食店,吃兩碗冰凍薄荷綠豆湯,吃吃談談,多好。小毛說,老姑娘,我不感興趣,我對招娣講,要是像銀鳳,春香的樣子,我就同意。招娣講,這難了。小毛娘不耐煩說,銀鳳跟招娣,也就是最普通的女工,一般的弄堂女人,春香,當然是打燈籠也難覓的。小毛不響。小毛娘說,姆媽再問一句,表面上,小毛是介紹朋友,其實,想搭訕招娣,預備拖了招娣,到莫干山路房間裡發生肉體關係,有這樁事體吧。小毛一拍檯面,立起來說,娘的起來,看樣子,一定有人搬弄是非了。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |