| 學達書庫 > 瞿秋白 > 瞿秋白文集② | 上頁 下頁 |

| 現代文明的問題與社會主義 |

|

|

|

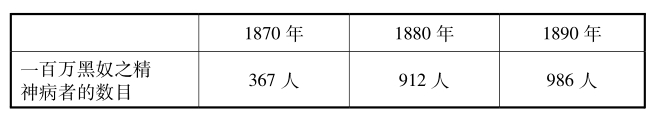

現代文明的問題與社會主義(1)(一九二三年十一月八日) 一 禮教之邦的中國遇著西方的物質文明便澈底的動搖,萬里長城早已失去威權,閉關自守也就不可能了。雖然,上海固然天天有機器進口,京滬、漢湘、奉直之間固然天天有火車來往,鄉間的紡紗機固然一天一天的少下去,平民人家的豆油燈盞固然一天一天的暗下去;不但二三十年前洋場上的「軋妍頭」早已經會審公堂的默認,就是現今清高的士族女兒「跟人逃走」的也算不了什麼事。 然而,中國的士大夫卻始終不服這口氣,還盡著嚷東方的精神文明,要想和西方的物質文明相對抗。這一問題在中國思想史上顯然有極大的價值。我願意來試一試,做第一步的根本的研究。——且先說明「文明」的本質,暫時不涉及什麼東和西。 文明(civilization)是人類勞動的創造。原始時代的人初向自然進攻,便製成極粗的工具,如石斧以至於弓箭,那時便是技術的開始,亦就是文明的開始。當時若說不要這種文明,便是願意葬身虎腹或是活活餓死。可是既有製作工具的技術,便精益求精,技術的範圍也日益擴大,——「順流而下」是生物求生的趨勢,輕易阻遏不得。仍舊要等技術自身的發展超過一定的限度,社會裡才不期然而然又有轉移文明的新活力發現。因為:(一)石斧弓箭的製作方法可以被少數人專利,——草昧時代的技術往往是偶然無意之中碰到的,首先發明的人可以壟斷「世授」甚至於托之於神話,譬如中國行會裡各行的祖師之類,便是這種遺跡;(二)因此,社會裡發生了組織的分工,有所謂酋長、巫祝、儒牧等人,那技術文明原本是發展社會進化的,到此反成阻滯社會進化的贅疣。——於是受治與治者之間便各有非常明顯的對於文明的不同態度。不但如此,技術若受外緣的影響,——如地理的關係,民族之間的接觸等,——發展得分外快,那時社會經濟的激變能令受治者一面受新技術的訓練而強盛,一面漸占社會裡舉足可以輕重的地位,於是突出當時舊社會關係的範圍,而創造新文明。此際衝突劇烈,演出革命的現象,若竟毀壞舊文明的小部分,那亦是必然的結果,或者還是創造新文明的必要的條件。 世界的文明,經過儒牧、神甫而達智識階級,從石斧、弓箭至飛機、潛艇,一般的是技術上的職員,一般的是克服自然的利器,然而人對他們的態度卻可以大異而特異。這正是因為上述的種種變化原因。人類有工具而營共同生活,是文明的開始;因有文明而階級分化,於是共同生活不得和諧,——亦就是文明的末日。可是,實際上說來,文明並無末日,受治階級正要奪取此文明以為利器而創造新文明,——那不過是治者階級的末日罷了。法國革命前後,中世紀末,處處都曾經過這種鬥爭,資產階級的新文明便代封建制度的舊文明而興起了;然而並不曾因為貴族曾經住房屋穿衣服,新興的第三階級便毀盡了房屋,撕盡了衣服。俄國革命之後,世界的無產階級文明的創造已經開始,亦並不曾因為資產階級用電燈,便把電燈打破……可見文明僅僅是人對於自然的威權,運用這威權的人不同,文明的內容亦隨之而變易;至於文明本身,始終是生物的人類所必需的。只有垂死時的治者階級,覺得進步可怕,——可以危及舊社會關係,所以才高呼「向後轉」,還要自命為精神文明。其實精神文明是物質文明的副產。譬如說,現在的自由戀愛運動還可以說是某某人提倡出來的,那早於自由戀愛的「軋妍頭運動」卻是「洋場」的自然結果;禮教式的文明難道一定要等陳獨秀、胡適之的《新青年》[1]才倒? 因此可見,對於現代的文明——技術文明,明明是增加人類威權的文明,卻有反抗派(opposition),而且可以分兩派:一,便是古舊的垂死的階級,吆唱著「向後轉」的;二,便是更新的階級,不能享受文明而想導此文明更進一步的。 二 現在且就這技術文明的本質推論。所謂西方的物質文明,實際上說來與東方文明毫無區別:中國的舟車宮室與西方的電燈電話只有數量程度上的不同,一般的都是征服自然和增高人類權力的利器。可是,封建制度或宗法制度的文明與資產階級的文明相較,卻有內容的不同:——前者神秘的份數多,後者科學的份數多。現代的資產階級的科學文明比封建宗法時代的文明,有一特異之點:就是思想上不承認君權,神權,父權,師權——中國的所謂「天地君親師」一概掃除;學術已非「祖傳」或「神授」,而是理智的邏輯的;技術亦就不專賴熟練或天才,而漸重原理。具體的說,便是:不要《黃帝內經》[2]和《湯頭歌訣》[3],而要生理學、病理學、藥品化學和醫術。所以科學文明很有民權主義的性質。人人都有發明真理之權,只要你有這本領,——完全是個人的自由。然而,事實上因人與人之間的關係反因此新文明的影響而更不平等,所以思想上的民權幾乎等於紙上談兵,——科學使人享法律上的平等而消失事實上平等的可能,科學文明使人類社會的階級分劃得更清楚。於是人對自然的威權愈大,治者階級對受治階級的威權亦愈大,——受治階級就不得不求利用科學文明以打破舊社會制度,使封建社會的神秘性完全掃淨,將資產階級的科學性引導到底,澈底顯露那藝術性的文明。然而這還是後話。如今言歸正傳,只要說明:對於物質文明,現代的受治階級——無產階級亦取反對的態度,不過與貴族階級大不相同。 物質文明是技術,科學僅僅是從技術裡抽象而得的總原理。技術有神秘性便是封建時代的文明,技術有科學性便是資產階級的文明,技術更進而有藝術性便是無產階級的文明。然而統此三期的技術文明究竟是什麼性質?——我且概括而論,單就客觀論斷。 三 對於技術文明可以有兩種絕對不同互相反對的觀點。 一種便是以為技術的進步漸漸將人類從殘酷的自然威權之下解放出來,使人更強健更能幹而且更幸福,——無條件的承認是如此。別一種觀點卻恰恰與此相反。 中國的老子便說:「五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁田獵令人心發狂。」「民多利器,國家滋昏;人多技巧,奇物滋起。」顯然是反對物質方面的發展的。 基督亦說:「吃什麼,喝什麼,穿什麼?——你們都用不著關心,用不著問;——不要想那明天。」(《馬太》第四章) 羅馬的古文學家亦非常之厭惡城市文明,說城市是奢侈縱恣,萬惡之淵藪,而歌頌農村生活的簡樸。(華龍Varron[4]) 十八世紀,真正的城市方才開始發展的時候,英國文學思想便有一派反對。然而最激烈的要算盧梭[5]——《論科學之影響於風俗》(一七五〇年)。盧梭不但指斥文明的過分和畸態,並且根本的反對文化。「我們的心靈,隨著科學藝術的進步而日益墮落……奢侈、荒嬉、奴性都是我們應受的罪,因為我們只想逃出無知無識的樂園。其實那才是我們永久的賢德所生之地。」 雖然後來盧梭自己竭力減輕這種論調的詞鋒,說得溫和些,然而從此之後歐洲文學界裡便常常有很激烈的論調反對文化。譬如塞勒[6]、拜倫[7],十八世紀初的法國文學等,一直到托爾斯泰[8]。 四 二十世紀以來,物質文明發展到百病叢生。「文明問題」就已經不單在書本子上討論,而且有無產階級的社會主義運動實際上來求解決了。無產階級的革命要澈底變易人類之經濟、社會和文化的生活。對於技術文明的兩種觀點於是得一校正的機會。 雖然,社會主義的制度還沒有實現,一切社會運動僅僅是趨向於社會主義的步驟,並不就是社會主義。我們還只能預測社會主義之下技術文明的發達是否更加強烈或稍稍減殺。 於是許多所謂社會主義家,理想著將來社會裡既有自由的勞動,那技術文明便可以絕無障礙的發達。對於社會主義表同情的文學家,亦有許多人是這麼想。譬如王爾德[9](一八九一年之《社會主義制度之下的人心》),他說將來一切非智識的可厭的勞動,危險或不潔淨的勞動都由機器去做。「機器替我們進煤礦、消毒;機器替我們入輪船底,燒蒸汽鍋;機器替我們掃街……做一切無味的工作。」 這種樂觀主義,稚氣的信仰,——差不多許多烏托邦社會主義,普通的歐美群眾,尤其是智識界,都是如此想法。 然而單就這一種社會主義的理想而論,確實很有可以批評的地方。王爾德的意見不能不動搖,而且已經遇見不少駁議。 反對技術文明最急激的托爾斯泰就不贊成。俄國德聶羅莫(Teneromo)的《回憶錄》上記托爾斯泰的話道:「那社會主義的運動,正對著現代文化而進行,根據於要求舒服及一切種種文化的精細技巧,實際上自己便在掘那現代文化的根,破滅那現代文化。社會主義家忘記了:假使他們的希望達到,一切機器和工廠完全沒收,都變成集合主義的生產組織,——那時便可以知道,這種電汽文化兩三天內便完全破滅了。——那些最要緊的工作,本來是文化的根據,現在卻沒有人願意去做了。——誰也不願意去掘煤。自由的勞動者,既沒有鞭策,又不愁凍餓,何必爬到四五十丈深的礦坑裡去受罪,那裡又危險又氣悶;他們決不願意去掘煤了。可是黑黝黝的煤,正是這黑色文化的黑心。」所以托爾斯泰的結論便是:「不是簡直不要那文化,便是仍舊要用鞭策。」 托爾斯泰的論調確是反對那純粹技術派的,絕無條件的承認物質文明的社會主義之勁敵。比中國的東方文化派[10]的學者,如梁啟超、梁漱溟[11]、章士釗[12]、張君勱先生之流澈底得多,我們且看一看他們所攻擊的是什麼? 五 技術和機器,說是能解放人類于自然威權之下。這話不錯,然而他不能調節人與人之間的關係。資本主義時代的科學尤其只用在人與自然之間的技術上,而不肯用到或不肯完全用到人與人之間的社會現象上去。技術的單獨發展雖然始終要引導到社會革命後的真文化,而在最初一期確亦不免發生流弊,如托爾斯泰所指摘的。王爾德的樂觀主義是根據於資本主義式的文明,想像社會主義;托爾斯泰的悲觀主義亦就根據於資本主義式的文明,攻擊社會主義。 資本主義時代的科學的技術文明,究竟能否解脫人類之一切痛苦呢?——究竟能否戰勝自然呢? 野蠻人裸體的生活能受酷寒盛暑而不生疾病;文明人錦繡裹著卻還要病痛,若是遇著那般的酷寒盛暑,非死不可。《三國演義》上說古人動不動就是「身長丈八」,這雖是笑話,然而古時人的體格確比現代人來得粗魯強悍,這是科學所能證明的。那時的人,——就是在歐洲十七世紀亦是如此,從小在書房裡必定挨打,幾千里的旅行也要步行,打仗的時候是肉搏,往往受傷之後不久便痊癒了。各國的歷史,文學詩歌都可以做證據的。所以亦可以說古時人確能不受自然的束縛;現代人享有文明生活,要防禦氣候的變更,要縮短空間的距離都用技術,——體格反而不強健了。 現代的科學大家列赫(Wilhelm Reich)[13]教授《論人及其來源與進化》說:「人類的腦筋正是文化的黑暗方面,將來這種黑暗一定比現在髮露得更利害。」他的書裡引許多統計,證明英國精神病的增加和速度。美國心理病學家亦都承認城市裡的精神病比鄉村裡多。譬如美國的黑奴,也和中國人一樣,受「西方式」的物質文明影響而精神文明便大大的墮落!——請看:  不但如此,黑奴中精神病的增加正在解放之後,那時黑奴加入所謂文明生活也愈深了。 既如此,我們可以斷定:單單現代式的技術發展,並不能「從殘酷的自然之下解放人類」。人要避夏日和冬風,便造起偉大的建築、房屋,製造和暖的衣服,想出新方法來烤暖住宅,並且還有所謂消毒。然而「自然」卻也跟著人走,走進城市和房屋,走進那和暖便利的衣服,居然發見向來所沒有的病。或者呢,人自己一天一天的脆弱,以至於滅種,——尤其是中國式的技術文明。 並且也不能說這全是困苦的經濟生活所致。資本主義社會裡的高等階級,經濟生活是很有保證的;然而最可怕的病症,精神病象以及生殖力的減殺,剛剛在高等階級裡發現得最多。單調的技術的科學之發展,其結果是如此。當然,此種發展決不能是社會主義的唯一的基礎。 六 可是,王爾德還可以說:技術雖然不能完全解放人類于自然威權之下,至少可以減少我們對於物質生活的關心。誠然不錯:——封建的貴族以至於智識階級的貴族處於那畸形的分工制度之下,自己不關心物質生活而能從容從事於「文藝或科學」,覺得只要使天下人都能如此,便算是社會主義了。 實際上人類對於物質生活的關心並不因為技術發達而減少:——技術的發明愈多,人類的物質的需要也愈多,——如此轉輾推移,永無止境。 最近二十五年來,世界的報紙上往往看見「煤的饑荒」,「紙的饑荒」,「石油的饑荒」,以及其他等等「饑荒」。不用說以前的歐洲,就是現在的中國,也還沒有這類的饑荒。從前「東方文化」下的歐洲人和現在「東方文化」下的中國人並不吃紙、煤、石油等,而只吃五穀;五穀歉收方算是饑荒。然而現代的文明之下,這些紙、煤、石油等的缺乏,竟和缺乏五穀同等的重要,足以致現代社會的死命了。 或者有人說:「這是我們進步了」;其實是「我們脆弱了」。我們脆弱,所以我們格外要關心「物質生活」。不但這樣「嬌生慣養的」社會決不能做社會主義的理想,而且那時人類也決不能脫離物質生活的煩惱。可見技術文明未必見得一定能減少對於物質生活的關心。剛剛相反!文明人不但沒有從物質生活解放出來,反而更受物質需要各方面的束縛鎖系。以全社會而論,技術文明始終只能解放一部分的人。貴族受這文明的打擊;在歐洲危害了他們的政權,在中國至少也危害了他們的師權(儒者),所以決然要求放棄物質文明。無產階級遇見這一文明而生長發達,——當然亦是畸形的,受壓迫的,所以要組織起來,徹底研究,並且以實際運動來調節那偏畸的病狀。 七 然而無產階級的調節決不根據于貴族式的思想,——想永逸勿勞。勞動若在圓滿的社會關係之下,只能引起快感和美感,決用不著躲避。即使是掃街掘煤等的苦工,假使每日工作時間縮到極少;假使因社會革命而人類行動習于集合的組織。由此而社會的意識發達,——亦必定有人去做,何況勞動是社會組織所必需的成分。圓滿的社會關係之下,人類對於技術自當精益求精,——不過已經可以不單為適應環境或改良物質生活而工作;工作的結果已經無足重輕,而工作的過程反成社會主義制度下人人的必需品了。那時可以發生「勞動的饑荒」,——閑得沒事做,是天下第一件大苦事。 托爾斯泰根據貴族式的思想,要拋棄技術文明,回到草昧時代去。——因為他所認識的快感,僅僅是農村裡的宗法社會;他所認識的勞動動機,僅僅是農奴背上的鞭策。實在講起來,托爾斯泰的農村,——以至於後時的章士釗之「農村立國論」裡的農村——至少要用一把鋤頭一把犁,那便是物質的技術文明,——他的發展不是清心寡欲論所能阻滯的;始終還是發展到資本主義而後止。貴族式的精神「文明」,譬如禪悅或者神悟(Pextase),禮教或者儀式(le rite)正是封建時代生產方法和技術內容的反映。——那時的技術是祖傳的或者偶遇的,是師傅秘授的或者純任「天工」的。莊子以庖丁解牛喻養生,列子說「人巧與造化同工」,正是這種關係。不願用理智而願用直覺,「及其末流」乃有張君勱之「忽而主義」:——「忽而資本主義,忽而社會主義」……以至於「至為玄妙不可測度」的人生觀。 且說最極端的否認物質文明派,要求恢復「無為」的世界。即使承認無為的世界為最幸福的,亦不能于現實生活裡尋到恢復他的方法。我這句話的物證便是整部的世界史。單說中國:中國沒有進取的思想,沒有極端提倡物質文明的學說,只有老莊以及釋道的無為,可以稱之為「向後轉派」;此外便是孔孟和程朱[14]乃至於二十世紀的新宋學[15],可以稱之為「立定派」。然而物質文明仍舊在可能的範圍裡進步,譬如清朝廣東進貢的方法比那「一騎紅塵妃子笑」[16]的唐明皇采荔子的方法就聰明得多了。而且每次發展的結果,如陳項[17]、赤眉、黃巾、黃巢、李闖[18]、洪秀全等的屠殺時,「四海之內皆狗彘也」!精神文明未必十分高尚;到那時一切無為、清淨、禮教或「宋學」[19]都已失去威權。這樣看來物質文明始終統轄著精神文明;最沉滯的中國式的發展尚且不見得有什麼精神文明,中國社會史裡始終還有一派「動」的實力——平民,庸俗的市儈鄉農,不過不見得是前進的動罷了。宋學的破產遇見這種非前進派的動力尚且澈底暴露,何況現代的中國裡,「最高尚有道德智識的精神文明派」自己日常的行為,剛剛與口頭的議論相反,——時時刻刻在那裡促進他們所反對的物質文明之發展:如買火車票,點電燈,用自來水,吃酒席,穿洋布等……反對最激烈的人自己尚且如此!新宋學當然未產而先「流」了。 至於張君勱先生說:「社會革命家告其同志曰,人事變遷,無所謂因果,視吾人之意志何如」……「一則曰行動,再則曰直接行動」……「在俄法有公產主義青年運動,有馬克思主義學校,在英有勞動學校,皆本此精神而設者也。」實在教人讀了不得不笑。社會主義的學校正在教育勞工青年說:「社會現象是有因果的。研究社會科學當以原因論的方法,而不當以目的論的方法。資本主義的發展,必然的引導到社會主義……」(此意他日將在《新青年》評論之) 八 從根本否認社會現象之有規律起,到相對的承認社會現象之目的論的規律性為止,——都是現代學者反對社會主義之策略。最巧妙的便是不與真正社會主義的學派辯論,譬如美國人著的經濟學或者社會學,往往不提馬克思主義一字,即使提也是幾句閒談便帶過去了。殊不知道社會主義的科學正是澈底的以因果律應用之於社會現象,——或所謂「精神文明」的。不但封建制度文明之「玄妙不可測度」的神秘性,應當推翻;就是資產階級文明之「僅僅限於自然現象」的科學性,也不能不擴充。科學文明假使不限於技術而推廣到各方面,既能求得各方面之因果,便有創造各方面諧和的藝術、文明之可能。意志應當受智識科學的輔助,而後能鍛煉出樂生奮勇的情緒(藝術);那無智識、無因果觀念,近於昏睡或狂醉的意志,只能去「老僧入定」或者學李陵的「振臂一呼」[20],——而不能辦什麼「公產青年教育」或「馬克思學校」。 其次,單純的精神文明派的意志既然成不了社會主義,那麼,僅僅技術的科學,或者所謂「科學的技術文明」之發展,是否能直達社會主義呢? 技術文明發達的結果已經說過,並不能解放人類。托爾斯泰說的也並非過分之言。可是應當知道,技術的發達一定影響到社會關係;其必然的結果固然不能使人從自然的威權之下解放出來,然而能使人與人之間的關係成一新形式。誠然不錯,此種新形式中,大多數勞動平民成為無產階級,實際上雖享受物質文明而絕對沒有所謂幸福;高等社會也習于遊惰而百病叢生,——人與人之間的關係既成經濟的階級制,人對自然也還不能反抗。可是,人曾經因技術的發展而研究自然現象之因果,遂能部分的征服自然;人亦應因社會關係的變易進而研究社會現象——其實亦是自然現象的一部分——之因果,那時便能克服社會現象裡的「自然性」,求得各方面諧和的發展,——那時才能得真正的對於自然的解放。如此:「返于自然」(back to nature)既為自然律所限,決不可能;而進於藝術生活,卻為自然律所必至,——於是就有勇猛的「意志」起而鬥爭。何況無產階級受工業技術的訓練而易於組織團結,習於工會式的集合主義。(社會主義之直接行動乃對妥協行動而言,並非如張君勱意中的孤注一擲。) 所以,社會主義的文明,以擴充科學的範圍為起點,而進于藝術的人生,——集合的諧和的發展。社會現象既在科學的因果律範圍之內,我們便可研究到將來社會:因人與人之間的關係——其實是「社會的物質」,——既受技術影響而終至於突變;則技術亦將反受其影響而移易其發展之方向,——那時當有藝術性的技術文明發現。王爾德以己度人,以現在度將來,他的認識的快感和美感,僅僅是美華安適的廳房、鋼絲坐墊、電燈、電話、咖啡館等的資產階級生活;他所認識的勞動動機,僅只是工場和報酬。所以他以為社會主義的制度,應當使事事都由機器去做,人人都享遊惰的福。 實際上呢,社會革命漸次完成改造人與人之間的關係之後,技術發展的途徑便大不同了。第一,那時不用軍事技術;第二,那時不用無謂的奢侈品;第三,實用的生產力大增,生產組織完全變更,——一切城市文明的積弊,可以用有規劃經濟政策逐步消滅。不但推翻君神父師之權,並且推翻「黃金權」。分配機關和生產機關都能漸成集合制度,世界的各區域內只要有統計調查的互相報告,——一切政府法律都可以廢止,而節省現代社會所枉費的許多人力。技術的發展當然能成為各方面的,無所偏畸的;——精神文明自然也能真正改善,以至於「大同」。人生的體育、智育都可以充分的得科學之助,而尤其是社會的組織,可以時時按科學的原理而變易。——或竟如劇院的移易佈景,小孩子的搬弄玩意兒,——純粹只要求美感。小孩子或演劇家是很忙的,那股「忙勁」便可以保證社會裡做工的人只嫌太多,不嫌太少。 九 社會主義顛覆現代文明的方法于思想上便是充分的發展一切科學,——思想方面的階級鬥爭。社會主義的藝術文明是應當由這條路進行的;而且要人類自己的努力。歷史或社會學中的有定論(le déterminisme)是客觀的,並非主觀的宿命論(le fatalisme),他僅僅是努力的嚮導。物理學家並不因為研究出電力的因果律,便應當讓「雷公公和電娘娘」打死,卻反而能指使這種「公公和娘娘」,使他們變成人類的奴僕。同樣,社會科學中的有定論派亦並不因為發見了社會現象中的因果律,便應當聽天任運的讓資本主義照著資本家的心願去發展,卻反而可以在這資本主義發展的過程中決定更正確的鬥爭方略,所謂「知己知彼,百戰百勝」。 社會主義的文明是熱烈的鬥爭和光明的勞動所能得到的;人類什麼時候能從必然世界躍入自由世界,——那時科學的技術文明便能進於藝術的技術文明。 那不但是自由的世界,而且還是正義的世界;不但是正義的世界,而且還是真美的世界! 原載1924年1月10日《東方雜誌》第21卷第1期 署名:瞿秋白 注釋 [1]《新青年》,見本卷第12頁注②。 [2]《黃帝內經》,我國最早總結醫學臨床經驗與論述針灸、經絡、病因、病機、診法、治則等醫學原理的一部重要典籍。成書約在戰國時期,現分《靈樞》、《素問》兩書。 [3]《湯頭歌訣》,醫書,清朝汪昂編著。本書選輯中醫常用方劑,用七言詩體編成歌訣二百首。包括方名、組成藥物、適應症及加減法等,並附注釋,說明制方意義。簡明扼要,便於朗誦記憶,流傳頗廣。 [4]華龍,今譯瓦羅(Marcus Terentius Varro,前116—前27),古羅馬學者。生平著述很多,包括文學、歷史、哲學、法律各門類,今僅存《拉丁語論》(殘篇)及一部較完整的《論農業》。 [5]盧梭(Jean Jacques Rousseau,1712—1778),法國哲學家、作家、教育家、啟蒙思想家。主要著作有《論人類不平等的起源和基礎》、《新哀綠綺思》、《愛彌兒》、《社會契約論》(或譯《民約論》)、《懺悔錄》等。 [6]塞勒,今譯雪萊(Percy Bysshe Shelley,1792—1822),英國浪漫主義詩人。著有《無神論的必然性》、《麥布女王》、《伊斯蘭起義》、《解放了的普羅米修斯》、《致英國人民》、《專制魔王的化裝遊行》等詩篇。 [7]拜倫(George Gordon Byron,1788—1824),英國浪漫主義詩人。著有《恰爾德·哈羅德遊記》、《東方敘事詩》、《曼弗雷德》、《青銅時代》、《唐璜》等。 [8]托爾斯泰,今譯托爾斯泰(Лев Николаевич Толстой,1828—1920),俄國作家。主要著作有:《童年》、《少年》、《青年》、《戰爭與和平》、《安娜·卡列尼娜》、《復活》等。 [9]王爾德(Oscar Wilde,1856—1900),英國唯美主義與頹廢派文學家。他承認資本主義社會的不合理,但認為唯一的出路是加強審美修養,提出「為藝術而藝術」的主張,並堅持藝術不受道德的支配。著有《快樂王子》、《溫德米爾夫人的扇子》、《理想的丈夫》、《莎樂美》、《陶連、格雷的畫像》等。 [10]東方文化派,見本卷第25頁注③。 [11]梁漱溟,1893年生,廣西桂林人,北京大學教授。當時是鼓吹東方文化的代表人物之一,代表作為《東西文化及其哲學》。 [12]章士釗,見本卷第61頁注⑥。 [13]列赫(Wilhelm Reich,1897—1957)奧地利精神分析學家,1928年加入德國共產黨。他企圖用精神分析法來解釋馬克思主義,受到批判。1939年去美國,設立私人精神分析研究所,以研究社會對個人抑制行動學說而知名。其主要著作有《性格的分析》、《辯證唯物主義與心理學》等。 [14]孔孟和程朱,指先秦的孔子、孟子和宋代的程顥、程頤、朱熹。 [15]20世紀的新宋學,指張君勱所鼓吹的唯心主義玄學。在「科學與玄學」之爭中,張君勱聲稱:「若夫心為實在之說,則賴宋明理學家而其說大昌」,「誠欲求發聾振聵之藥,惟在新宋學之復活。」 [16]「一騎紅塵妃子笑」,見杜牧《過華清宮絕句》。 [17]陳項,指陳勝、項羽,秦末農民起義領袖。 [18]李闖,指李自成,明末農民起義領袖。 [19]宋學,指宋儒程顥、程頤、朱熹一派鼓吹的客觀唯心主義理學,和陸九淵一派鼓吹的主觀唯心主義理學,它們都反對漢儒的考據訓詁之學,而把封建的「理」——仁義、禮、智等作為宇宙的本體,所不同的是程朱學派主張「理」在心外,陸九淵學派主張心就是「理」。 [20]李陵(?—前74年),西漢武帝時為騎射都尉,率兵出擊匈奴貴族。他在與匈奴單于最後決戰時曾「振臂一呼」,以鼓舞將士,但終以寡不敵眾,戰敗投降。這裡是借用,說明只有單純精神文明的意志是不能認識社會發展規律的。 (1)本文原題為《現代文明的問題與社會主義》,作者自編論文集曾改題為《現代文明的問題與共產主義》,但與文內的提法不一致,這裡仍用原題。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |