| 學達書庫 > 瞿秋白 > 瞿秋白文集① | 上頁 下頁 |

| 社會與罪惡 |

|

|

|

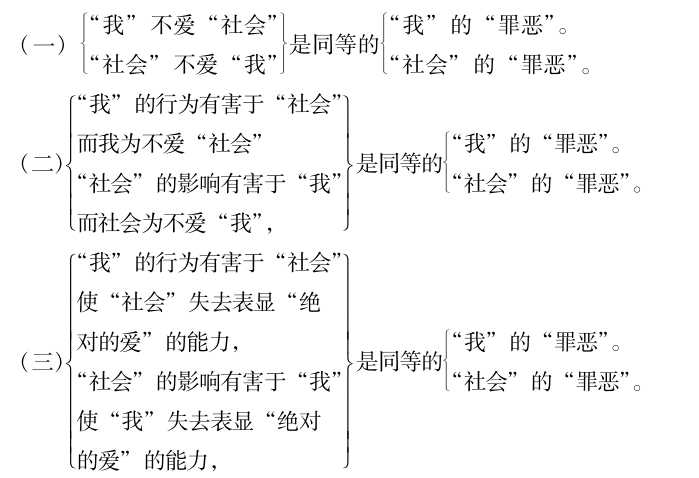

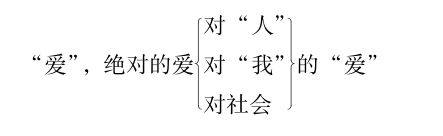

(一九二〇年三月一日) 我現在討論這個題目,一動筆就發見一個很大的困難。「罪惡」究竟是什麼意義呢?罪惡的反面就是功德。有「罪惡」就有「非罪惡」,有「功德」就有「非功德」。所謂功德,所謂罪惡,究竟以什麼為標準而定呢?「功德」的抽象的意義是「善」,「罪惡」的抽象的意義是「惡」。「善」、「惡」的標準是固定的還是非固定的?假使是非固定的,那麼,所謂功德,所謂罪惡,他們的標準也一定是非固定的。誠然不錯,所謂功德,所謂罪惡,都是以時以地而不同的;時代不同,所謂功德罪惡也不同,地域不同,所謂功德罪惡也不同。然而所謂功德罪惡,果真沒有共同的標準麼?假使真沒共同的標準,怎麼又有所謂「不同」呢?其所以能顯得出那「不同的差異之點」,畢竟是有了一個共同之點,因比較,因變易而顯出來的。那共同之點是固定的,而外部物質的現象是變遷的,因外部物質的現象(社會的組織,政治的關係)變遷了,原來的功罪標準不能與那共同之點相符合,因此那原來的功罪標準不得不變更,這才顯出那所謂「不同的差異之點」。我的意見以為這功德、罪惡的「共同的固定的標準」,只是「愛」與「不愛」。「愛」就是「善」,「不愛」就是「惡」。因「愛」,故有所謂「功德」。因「不愛」,故有所謂「罪惡」。何以故?以功德罪惡不能離對人的關係而說故。 既然功德罪惡的標準以對人的關係而定,就不能不以「愛」與「不愛」做他的目標。就是:愛人是善,不愛人是惡。能愛人是功德,不能愛人是罪惡。愛社會而有利於社會,就是功德。不愛社會而有害於社會,就是罪惡。所以「功德罪惡」是個人對於社會的行為之解釋。這是第一層的意義。然而僅僅以有利於社會為功德,以有害於社會為罪惡,以有利於社會為能愛人,以有害於社會為不能愛人,仍舊不能詮釋「愛」的真義,也仍舊不能作為功德罪惡根本上的標準。所以我們進一層推論。所謂對「人」的關係,這一個「人」字是廣義的,是絕對的,是由理解的「我」所認識的對「人」就是對「社會」。「我」是由「社會」陶鑄而成的。「社會」是由「我」擴大而有的。對「社會」就是對「我」。所以對「人」就是對「我」。所以對「人」,對「社會」,對「我」的罪惡是同樣的罪惡,無可軒輊。沒有對待的關係固然決不能有內外、先後、人我,一切時間、空間的差別,更不能有是非、利害、善惡、愛惡,一切事實上心意上的判別,當然不能有所謂罪惡,有所謂功德。所以不能不以對人的關係定功罪的標準。既以對人的關係定功罪的標準,因此以「愛」與「不愛」為功罪的樞機;而所謂對「人」,既然是包括對「人」(社會)對「我」(理解的我)兩層意思;當然不是「個人對於社會」的片面標準,不是以個人「愛」社會,或個人「不愛」社會為功罪的判別;而是以絕對的「愛」與「不愛」為功罪的「普通的雙方的標準」。「愛」是絕對的。「不愛」也是絕對的。何以謂之絕對的「愛」?「愛」——絕對的,是「直覺」,定人生的現象,與人以最大幸福,如此的「直覺」,人人都認識得的。因此,一、這所謂「絕對的愛」既然是人人都能認識的,為什麼又有因違背這個「絕對的愛」而造成「罪惡」的人呢?為什麼又有因有「罪惡」而不能不違背這個「絕對的愛」的人呢?二、「絕對的愛」是功罪的標準,這個標準又是普遍的雙方的,那麼,「個人」不愛「社會」,「社會」不愛「個人」,「人」不愛「我」,「我」不愛「人」,我的行為有害於「社會」,社會的影響有害於「我」,是不是同等的罪惡?由此推論:  (從「罪惡」到「非罪惡」,到「非功德」,直到「功德」,都是如此推嬗出去,不過是程度深淺的差別而已。) 而且所謂我的罪惡與社會的罪惡之間,分明的區別並不是容易顯出來的。社會影響的勢力,個人行為的勢力,孰大孰小?從表面看來,社會的影響固然有偉大的勢力,而個人的意志也有偉大的勢力。兩者互相抗拒其實就是互相迎合而顯出一切現象(社會的組織,生存的關係),於此一切現象之間,有所謂功德,有所謂罪惡。所以「功德罪惡」是個人與這社會相互間的影響之徵象,這是第二層的意義。 這是以「愛」——絕對的「愛」,為功德罪惡的標準,並不是以某種社會(或家,或族,或民族,或國家,或人類),對於他的各個分子所定的規律(法律的條文,道德的定義,宗教的戒律都是如此),為功罪的標準而推論出來的。然而所謂某種社會對於他的各個分子所定的規律(法律,道德,宗教),也不免根據於這個「愛」——絕對的愛。其所以不免於有違背這個「愛」的地方,只是因為時代、地域的變遷而呈顯出來與這個「共同的固定的標準」——「愛」——不相符合的現象。何以故呢?因為這個「愛」——絕對的愛——是無前際,無後際,人生的對象所以確定,人生幸福,所由流出的。這個愛是偉大的,普通的,萬能的心識。凡是組成社會的「人」,合成宇宙的「物」都不能超出他的範圍。現在,人的社會裡,一切法律、道德、宗教不過是社會的物質的現象,如何能超出他的範圍呢?又因為這些物質的現象有時代的固有性,地域的固有性,常常阻礙「愛」的發展,所以世俗的功罪標準就認定了這些物質的表面的現象,因此違背了實際的真實的道理,而有不能相符合之處。 大概一切法律、道德、宗教根據于第一層意義的居多,而根據于第二層意義的也隨處可以發見。 (一)法律上的罪惡觀。法律,普通指國家的法律而言。國家不是較大的社會麼?有害於國家的都算是罪惡。一切殺、傷、姦淫、掠奪、強佔、欺詐,都認為危害國家的罪惡。所以法律上的罪惡觀大都是根據于第一層意義。然而也有許多法律上所認為罪惡的,由抽象的看來,很合乎第二層意義。至於因時代的地域的不同(相違)而竟失去第一層意義的法律,更可不必論了。 (二)道德上的罪惡觀。道德上的罪惡象不愛國、不忠、不孝、不悌,固然完全是根據于第一層意義的。而所謂仁、恕、義、正直、信實,就打破了一切人、我、家、國的範圍,凡是違背這些美德的,不論他有利於國家與否,一概都應該認為罪惡。確是能表顯那偉大的絕對的愛,確是根據于第二層意義的。至於依習慣和輿論的勢力,在事實上苛求,因此壓迫個人的意志,那就不免有時竟致於失去他的第一意義。 (三)宗教上的罪惡觀。宗教上的罪惡觀,大概根據于第二重意義的居多。因為宗教的真實意義沒有不根據於「愛」的,而且偏重直覺——信仰——的意義。然而象猶太的宗教[1]——選民的宗教,羅馬的國家教[2],中國的祖先教,日本的神道教[3]——天皇即神的宗教,他們的罪惡觀都不免落于第二層意義上。至於單在於儀節、經典、戒律上著想,那就不論那一宗教,他的罪惡觀都已失去第一層意義了。  總之,「罪惡」不能離對人的關係而說。所謂對人的關係就是「愛」——偉大的絕對的「愛」。——是罪惡功德共同永久的固定的標準。凡是違反這個「愛」的都是罪惡。凡是能使這個「愛」的表顯能力減少的,凡是能使這個「愛」的發展能力受障礙的,凡是能使「不愛」的現象延長的,凡是能使「不愛」的動機發生的——不論是個人的行為(廣義的行為,淫殺、欺詐、忌嫉、嗔恚、癡埐),或是社會的影響(社會的組織,家、族、國、民族、人類,以及一切道德、宗教、法律的形式、條文),以致于由此成為風俗、習慣,一概都為罪惡,相互的同等的無所屬的罪惡,對於「社會」的也就是對於「我」的,「社會」的也就是「我的罪惡」。個人的行為有害於社會而「不愛」社會的,象軍人、政客、英雄、聖賢、匪人的行為,能擴大而漸變成一種社會共同的習慣的固然是罪惡。社會的影響(社會的組織,社會的制度)有害於個人而「不愛」個人的,象某種社會制度能造國際間陰謀的政客,專橫的武士,強暴的資本家,貪污的官吏,淫蕩的嫖客和妓女,怠惰的遊民,虛偽的人,欺詐的人,因而發生國際間的侵略,民族間的嫉妒,階級間的恐怖,友誼間的猜忌,以及一切精神肉體上的痛苦,種種惡劣的影響也未始不是罪惡。 所以我的結論是: (一)「愛」與「不愛」是功罪的「共同的永久的固定的標準」。 (二)功德罪惡是個人對於社會的行為之解釋。 (三)功德罪惡是個人社會相互間的影響之徵象。 (四)凡是違背絕對的「愛」的,不論是個人的行為,還是社會的影響,都是「罪惡」。 (五)凡是能涵有培養絕對的「愛」的意義之社會制度,都是唯一的良好制度——免除罪惡的制度。 (六)凡是能打破社會習慣(有害絕對的愛的社會制度等)的個人行為,都是唯一的積極道德——免除罪惡的道德。 原載一九二〇年三月一日《新社會》旬刊第十三號 署名:瞿秋白 注釋 [1]猶太人的宗教,即猶太教,遵奉雅赫維(「耶和華」)為獨一真神,稱猶太人是他的「特選子民」。 [2]羅馬的國家教,即天主教,與正教、新教並稱為基督教的三大派別。信奉天主和耶穌基督,並尊馬利亞為天主之母。梵蒂岡羅馬教皇是他們的最高首領。 [3]日本的神道教,為日本傳統的宗教,自稱日本民族是神的子孫,天皇是日本神聖的統治者。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |