| 學達書庫 > 梁啟超 > 中國近三百年學術史 | 上頁 下頁 |

| 四 清代學術變遷與政治的影響(下) |

|

|

|

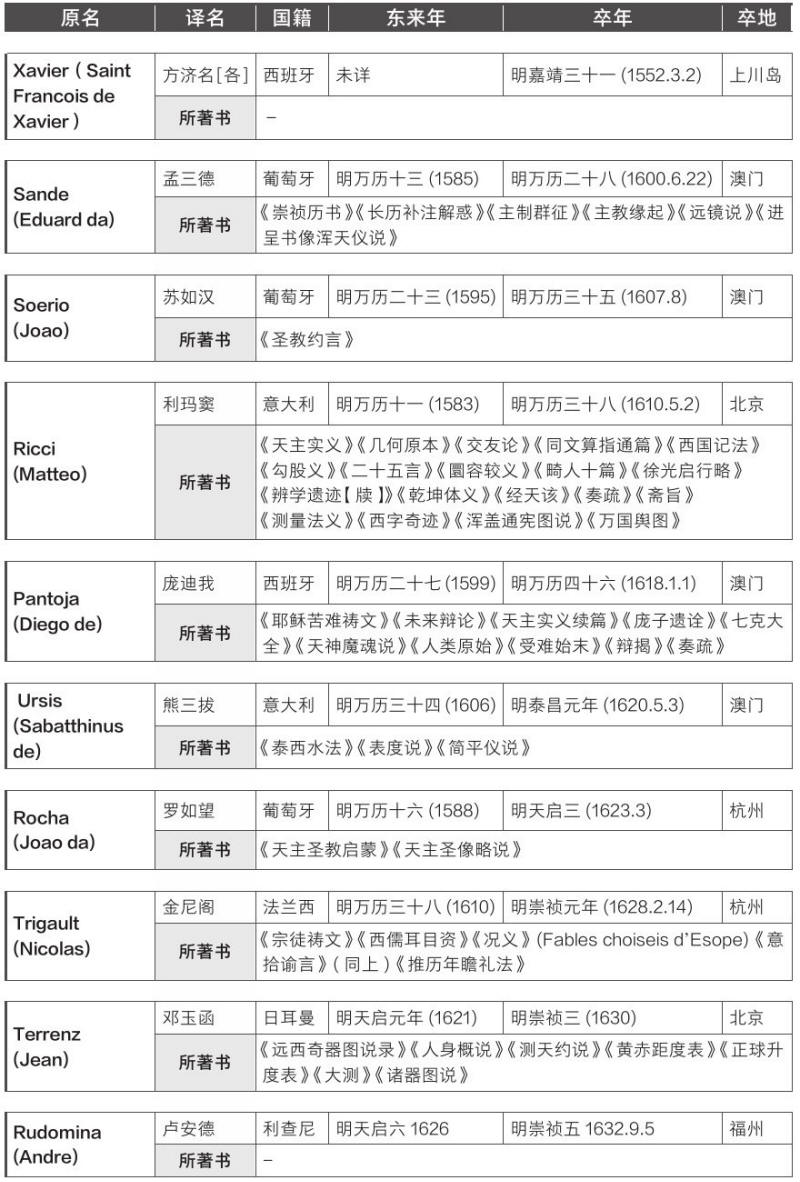

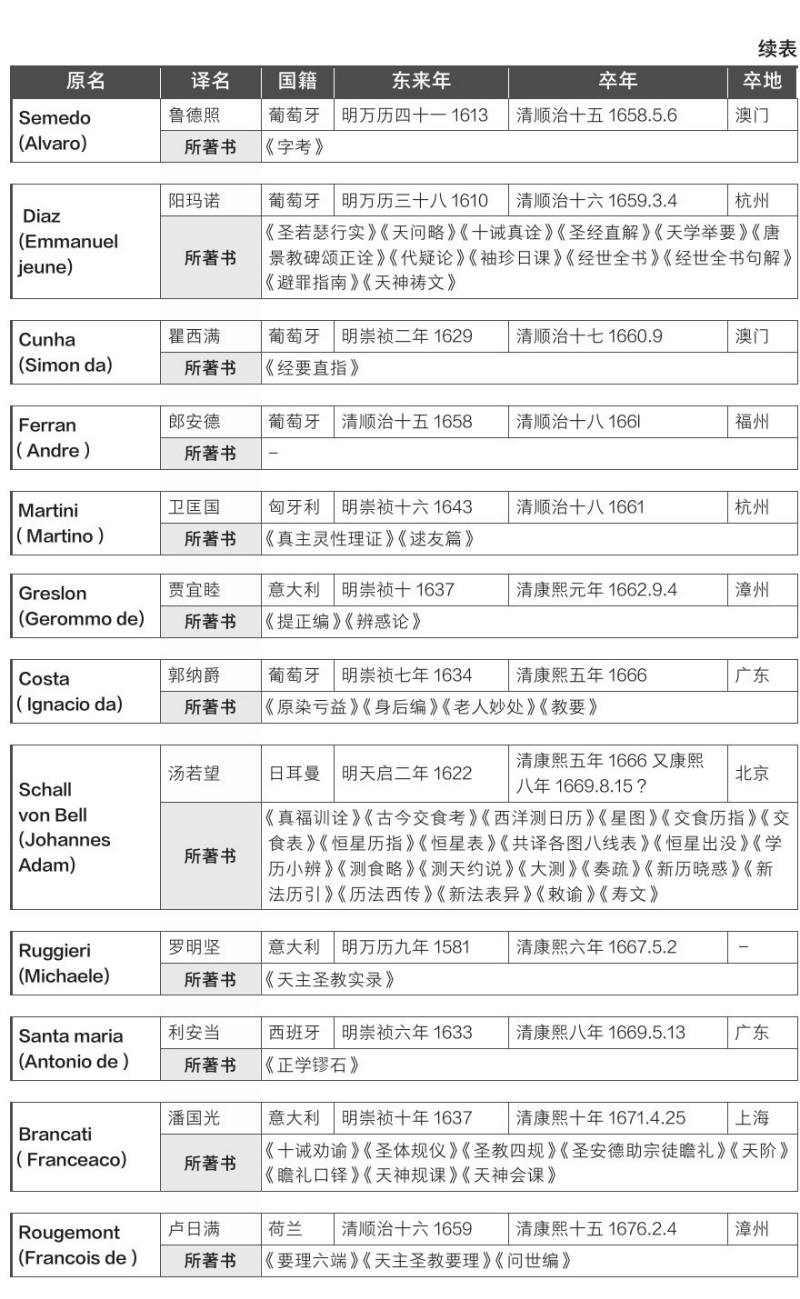

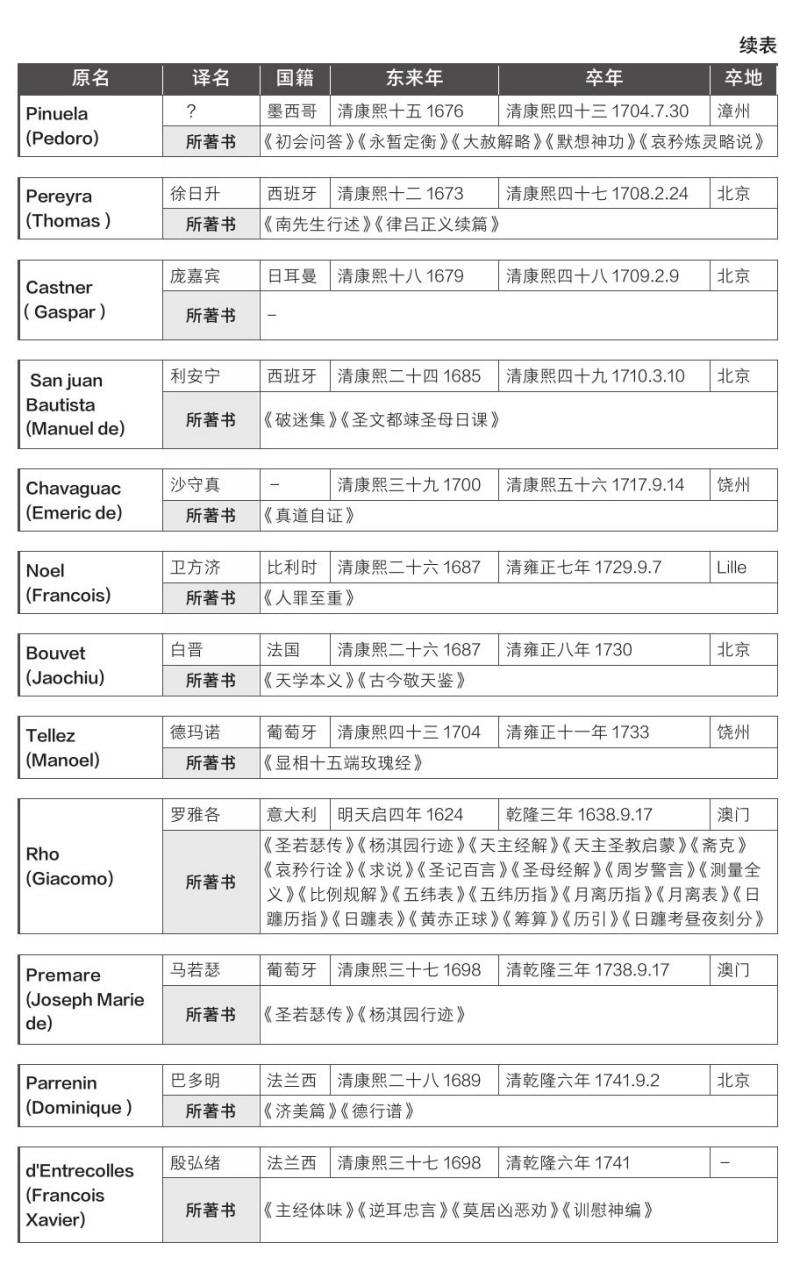

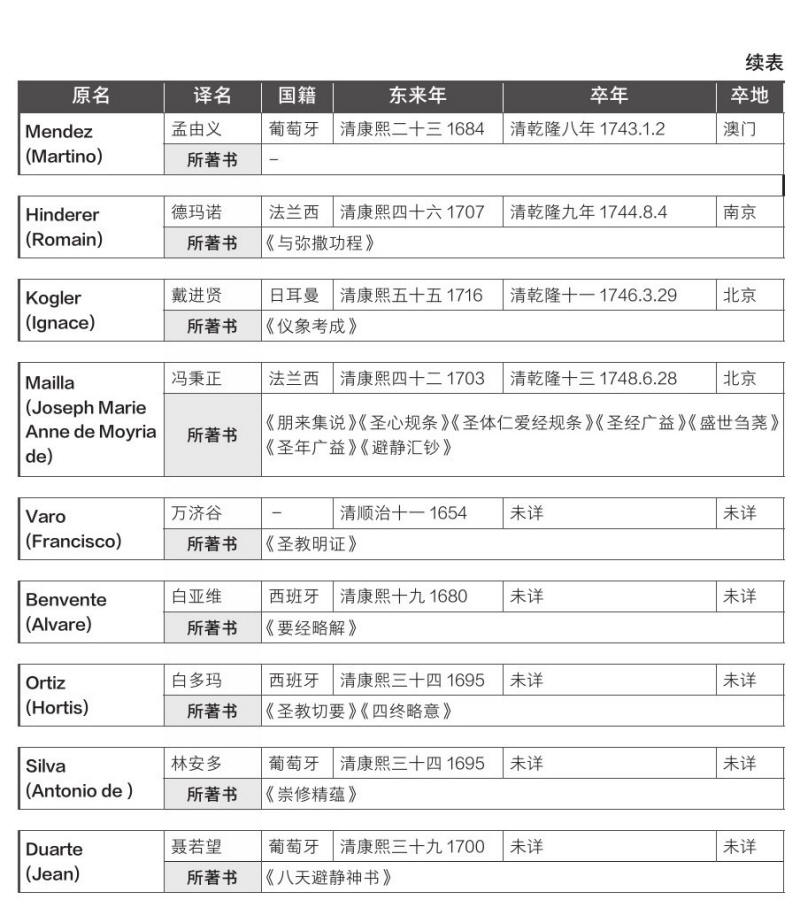

考證學直至今日還未曾破產,而且轉到別個方面,和各種社會科學會合發生影響。雖然,古典考證學,總以乾、嘉兩朝為全盛時期,以後便漸漸蛻變,而且大部分趨於衰落了。 蛻變趨衰落的原因,有一部分也可以從政治方面解答。前文講過,考證古典之學,半由「文網太密」所逼成。就這一點論,雍正十三年間最厲害,乾隆的前三四十年也還吃緊,以後便漸漸鬆動了。乾隆朝為清運轉移的最大樞紐。這位十全老人,席祖父之業,做了六十年太平天子,自謂「德邁三皇,功過五帝」。其實到他晚年,弄得民窮財盡,已種下後來大亂之根。即就他的本身論,因年老倦勤的結果,委政和坤,權威也漸失墜了,不過憑藉太厚,所以及身還沒有露出破綻來。到嘉慶、道光兩朝,乾隆帝種下的惡因,次第要食其報。川、湖、陝的教匪,甘、新的回亂,浙、閩的海寇,一波未平,一波又起。跟著便是鴉片戰爭,受國際上莫大的屈辱。在這種陰鬱不寧的狀態中,度過嘉、道兩朝四十五年。 那時候學術界情形怎麼樣呢?大部分學者依然繼續他們考證的工作,但「絕對不問政治」的態度,已經稍變。如大經學家王懷祖念孫抗疏劾和坤,大史學家洪稚存亮吉應詔直言,以至遣戍。這種舉動,在明朝學者只算家常茶飯,在清朝學者真是麟角鳳毛了。但是這種一兩個人的特別行動,還算與大體無關。欲知思潮之暗地推移,最要注意的是新興之常州學派。常州派有兩個源頭,一是經學,二是文學,後來漸合為一。他們的經學是《公羊》家經說——用特別眼光去研究孔子的《春秋》,由莊方耕存與、劉申受逢祿開派。他們的文學是陽湖派古文——從桐城派轉手而加以解放,由張皋文惠言、李申耆兆洛開派。兩派合起來產出一種新精神,就是想在乾、嘉間考證學的基礎之上建設順、康間「經世致用」之學。代表這種精神的人是龔定庵自珍和魏默深源。這兩個人的著述,給後來光緒初期思想界很大的影響。這種新精神為什麼會發生呢?頭一件,考證古典的工作,大部分被前輩做完了,後起的人想開闢新天地,只好走別的路。第二件,當時政治現象,令人感覺不安,一面政府鉗制的威權也陵替了,所以思想漸漸解放,對於政治及社會的批評也漸漸起來了。但我們要知道,這派學風,在嘉、道間,不過一支「別動隊」。學界的大勢力仍在「考證學正統派」手中,這支別動隊的成績,也幼稚得很。 咸豐、同治二十多年間,算是清代最大的厄運。洪楊之亂,痡毒全國。跟著撚匪、回匪、苗匪,還有北方英法聯軍之難,到處風聲鶴唳,慘目傷心。政治上、生計上所生的變動不用說了,學術上也受非常壞的影響。因為文化中心在江、皖、浙,而江、皖、浙糜爛最甚。公私藏書,蕩然無存。未刻的著述稿本,散亡的更不少。許多耆宿學者,遭難凋落。後輩在教育年齡,也多半失學,所謂「乾嘉諸老的風流文采」,到這會只成為「望古遙集」的資料。考證學本已在落潮的時代,到這會更不絕如縷了。 當洪楊亂事前後,思想界引出三條新路。其一,宋學復興。乾、嘉以來,漢學家門戶之見極深,「宋學」二字,幾為大雅所不道,而漢學家支離破碎,實漸已惹起人心厭倦。羅羅山澤南、曾滌生國藩在道、鹹之交,獨以宋學相砥礪,其後卒以書生犯大難成功名。他們共事的人,多屬平時講學的門生或朋友。自此以後,學人輕蔑宋學的觀念一變。換個方面說,對於漢學的評價逐漸低落,「反漢學」的思想,常在醞釀中。 其二,西學之講求。自雍正元年放逐耶穌會教士以後,中國學界和外國學界斷絕來往已經一百多年了。道光間鴉片戰役失敗,逼著割讓香港,五口通商;咸豐間英法聯軍陷京師,燒圓明園,皇帝出走,客死於外。經這次痛苦,雖以麻木自大的中國人,也不能不受點激刺。所以亂定之後,經曾文正、李文忠這班人提倡,忽有「洋務」「西學」等名詞出現。原來中國幾千年來所接觸者,除印度外,都是文化低下的民族,因此覺得學問為中國所獨有。「西學」名目,實自耶穌教會人來所創始。其時所謂西學者,除測算天文、測繪地圖外,最重要者便是製造大炮。陽瑪諾、畢方濟等之見重於明末,南懷仁、徐日升等之見重于清初,大半為此。西學中絕,雖有種種原因,但太平時代用不著大炮,最少亦應為原因之一。過去事實既已如此,那麼鹹、同間所謂講求西學之動機及其進行路線,自然也該為這種心理所支配。質而言之,自從失香港、燒圓明園之後,感覺有發憤自強之必要,而推求西之所以強,最佩服的是他的「船堅炮利」。上海的江南機器製造局,福建的馬尾船政局,就因這種目的設立,又最足以代表當時所謂西學家之心理。同時又因國際交涉種種麻煩,覺得須有些懂外國話的人才能應付,於是在北京總理衙門附設同文館,在上海製造局附設廣方言館,又挑選十歲以下的小孩子送去美國專學說話。第一期所謂西學,大略如此。這種提倡西學法,不能在學界發生影響,自無待言。但江南製造局成立之後,很有幾位忠實的學者——如李壬叔善蘭、華若汀蘅芳等輩在裡頭,譯出幾十種科學書,此外國際法及其他政治書也有幾種。自此,中國人才知道西人還有藏在「船堅炮利」背後的學問,對於「西學的觀念」漸漸變了。雖然,這是少數中之極少數,一般士大夫對於這種「洋貨」,依然極端地輕蔑排斥。當時最能瞭解西學的郭筠仙嵩燾,竟被所謂「清流輿論」者萬般排擠,侘傺以死。這類事實,最足為時代心理寫照了。 其三,排滿思想之引動。洪秀全之亂雖終歸平定,但他們所打的是「驅逐胡人」這個旗號,與一部分人民心理相應,所以有許多是斥馳不羈的人服從他。這種力量,在當時還沒有什麼,到後來光緒末年盛倡革命時,太平天國之「小說的」故事,實為宣傳資料之一種,鼓舞人心的地方很多,所以論史者也不能把這回亂事與一般流寇同視,應該認識他在歷史上一種特殊價值了。還有幾句話要附帶一說:洪秀全之失敗,原因雖多,最重大的就是他拿那種「四不像的天主教」做招牌,因為這是和國民心理最相反的。他們那種殘忍的破壞手段,本已給國民留下莫大惡感,加以宗教招牌,賈怨益甚。中國人對於外來宗教向來采寬容態度,到同治、光緒間,教案層見疊出,雖由許多原因湊成,然而洪秀全的「天父天兄」,當亦為原因之一。因厭惡西教而遷怒西學,也是思想界一種厄運了。 同治朝十三年間,為恢復秩序耗盡精力,所以文化方面無什麼特色可說。光緒初年,一口氣喘過來了,各種學問,都漸有向榮氣象。清朝正統學派——即考證學,當然也繼續工作。但普通經學史學的考證,多已被前人做盡,因此他們要走偏鋒,為局部的研究。其時最流行的有幾種學問:一、金石學;二、元史及西北地理學;三、諸子學。這都是從漢學家門庭孳衍出來。同時因曾文正提倡桐城古文,也有些宋學先生出來點綴點綴。當時所謂舊學的形勢,大略如此。 光緒初年,內部雖暫告安寧,外力的壓迫卻日緊一日。自六年中俄交涉改訂《伊犁條約》起,跟著十年中法開戰,失掉安南;十四年中英交涉,強爭西藏。這些事件,已經給關心國事的人不少的刺激。其最甚者,二十年中日戰役,割去臺灣及遼東半島;俄、法、德干涉還遼之後,轉而為膠州、旅順、威海之分別租借。這幾場接二連三的大颶風,把空氣振盪得異常劇烈,於是思想界根本動搖起來。 中國為什麼積弱到這樣田地呢?不如人的地方在哪裡呢?政治上的恥辱應該什麼人負責任呢?怎麼樣才能打開出一個新局面呢?這些問題,以半自覺的狀態日日向(那時候的新青年)腦子上旋轉。於是因政治的劇變,釀成思想的劇變,又因思想的劇變,致釀成政治上的劇變。前波後波展轉推蕩,至今日而未已。 凡大思想家所留下的話,雖或在當時不發生效力,然而那話灌輸到國民的「下意識」裡頭,碰著機緣,便會復活,而且其力極猛。清初幾位大師——實即殘明遺老——黃梨洲、顧亭林、朱舜水、王船山之流,他們許多話,在過去二百多年間,大家熟視無睹,到這時忽然像電氣一般把許多青年的心弦震得直跳。他們所提倡的「經世致用之學」,其具體的理論,雖然許多不適用,然而那種精神是「超漢學」「超宋學」的,能令學者對於二百多年的漢宋門戶得一種解放,大膽地獨求其是。他們曾痛論八股科舉之汨沒人才,到這時候讀起來覺得句句親切有味,引起一班人要和這件束縛思想、錮蝕人心的惡制度拼命。他們反抗滿洲的壯烈行動和言論,到這時因為在滿洲朝廷手上丟盡中國人的臉,國人正在要推勘他的責任,讀了先輩的書,驀地把二百年麻木過去的民族意識覺醒轉來。他們有些人曾對於君主專制暴威作大膽的批評,到這時拿外國政體來比較一番,覺得句句都饜心切理,因此從事於推翻幾千年舊政體的猛烈運動。總而言之,最近三十年思想界之變遷,雖波瀾一日比一日壯闊,內容一日比一日複雜,而最初的原動力,我敢用一句話來包舉他:殘明遺獻思想之復活。 那時候新思想的急先鋒,是我親受業的先生康南海有為。他是從「常州派經學」出身,而以「經世致用」為標幟。他雖然有很奇特很激烈的理想,卻不大喜歡亂講。他門下的人,便狂熱不可壓制了,我自己便是這裡頭小小一員走卒。當時我在我主辦的上海《時務報》和長沙時務學堂裡頭猛烈宣傳,驚動了一位老名士而做闊官的張香濤之洞,糾率許多漢學宋學先生們著許多書和我們爭辯。學術上新舊之鬥,不久便牽連到政局。康南海正在用「變法維新」的旗號,得光緒帝的信用,舊派的人把西太后擁出來,演成「戊戌政變」一齣悲劇。表面上,所謂「新學家」完全失敗了。 反動日演日劇,仇恨新學之不已,遷怒到外國人,跟著鬧出義和團事件,丟盡中國的醜。而滿洲朝廷的權威,也同時掃地無餘,極恥辱的條約簽字了,出走的西太后也回到北京了。哈哈哈!滑稽得可笑,「變法維新」這面大旗,從義和團頭目手中重新豎起來了。一切掩耳盜鈴的舉動且不必說他,唯內中有一件事不能不記載:八股科舉到底在這時候廢了。一千年來思想界之最大障礙物,總算打破。 清廷政治一日一日地混亂,威權一日一日地失墜。因亡命客及留學生陡增的結果,新思想運動的中心,移到日本東京,而上海為之轉輸。其時主要潮流,約有數支: 第一,我自己和我的朋友。繼續我們從前的奮鬥,鼓吹政治革命,同時「無揀擇地」輸入外國學說,且力謀中國過去善良思想之復活。 第二,章太炎炳麟。他本是考證學出身,又是浙人,受浙東派黃梨洲、全謝山等影響甚深,專提倡種族革命,同時也想把考證學引到新方向。 第三,嚴又陵複。他是歐洲留學生出身,本國文學亦優長,專翻譯英國功利主義派書籍,成一家之言。 第四,孫逸仙文。他雖不是學者,但眼光極銳敏,提倡社會主義,以他為最先。 以上幾個人,各人的性質不同,早年所受教育根底不同,各自發展他自己個性,始終沒有什麼合作。要之清末思想界,不能不推他們為重鎮。好的壞的影響,他們都要平分功罪。 同時還有應注意的一件事,是范靜生源廉所倡的「速成師範」「速成法政」。他是為新思想普及起見,要想不必學外國語言文字而得有相當的學識,於是在日本特開師範、法政兩種速成班,最長者二年,最短者六個月畢業。當時趨者若騖,前後人數以萬計。這些人多半年已長大,而且舊學略有根底,所以畢業後最形活動。辛亥革命成功之速,這些人與有力焉。而近十來年教育界政治界的權力,實大半在這班人手裡。成績如何,不用我說了。 總而論之,清末三四十年間,清代特產之考證學,雖依然有相當的部分進步,而學界活力之中樞,已經移到「外來思想之吸受」。一時元氣雖極旺盛,然而有兩種大毛病:一是混雜,二是膚淺。直到現在,還是一樣。這種狀態,或者為初解放時代所不能免,以後能否脫離這狀態而有所新建設,要看現時代新青年的努力如何了。 以上所論,專從政治和學術相為影響於[的]方面說,雖然有許多漏略地方,然而重要的關目也略見了。以後便要將各時期重要人物和他的學術成績分別說明。 近三百年學術史附表 明清之際耶穌教士在中國者及其著述(以卒年先後為次)       |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |