| 學達書庫 > 胡適 > 胡適文存二集 | 上頁 下頁 |

| 《墨經校釋》後序(1) |

|

|

|

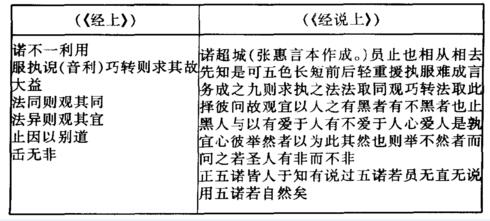

梁任公先生近來把他十餘年來讀《墨子·經上、下》、《經說上、下》四篇隨時做的簽注,輯為一書,寫成《墨經校釋》四卷。他因為我也愛讀這幾篇書,故寫信來,要我做一篇序。我曾發願,要做一部《墨辯新詁》;不料六七年來,這書還沒有寫定。現在我見了梁先生這部《校釋》,心裡又慚愧,又歡喜。這篇序,我如何敢辭呢? 梁先生的校釋,有許多地方與張惠言、孫詒讓諸人的校釋大不相同。我們看這部書,便知道梁先生在這四篇書上著實用過許多工夫。我們雖未必都能贊同他的見解,但這裡面很有許多新穎的校改,很可供治墨學的人的參考。例如《經說下》第六七條,「或不非牛而非牛也,則或非牛或牛而牛也,可」;梁先生據明嘉靖癸醜本,於「則」字上校增「可」字。嘉靖本近始由上海涵芬樓列入《四部叢刊》印行,但從前校《墨子》的人都不曾見此本,故梁先生這一條乃是用嘉靖本校《墨子》的第一次。將來一定有人繼起,把嘉靖本與他本的異同得失,一一校勘出來。 梁先生在差不多二十年前就提倡墨家的學說了。他在《新民叢報》裡曾有許多關於墨學的文章,在當時曾引起了許多人對於墨學的新興趣。我自己便是那許多人中的一個人。現在梁先生這部新書,一定可以引起更多更廣的新興趣,一定可以受更多讀《墨子》的人的歡迎,是無可疑的。但梁先生還要我在這篇序裡「是正其訛謬」。他這樣的虛心與厚意,使我不敢做一篇僅僅應酬的序。我讀了這部書,略有一點意見,貢獻出來,請梁先生切實指教。 梁先生自己說他治這部書的方法中有一條重要的公例:「凡《經說》每條之首一字,必牒舉所說《經》文此條之首一字以為標題。此字在《經》文中可以與下文連讀成句;在《經說》中,決不許與下文連讀成句。」梁先生用了這條公例,校改了許多舊注。他自己說:「竊謂循此以讀,可以無大過。」他所改的地方,如《經說下》第八條牒出「異」字,如《經說下》第四九條牒出「知」字,確然都可自立一說,可供治墨學的參考。但我覺得他把這條公例定的太狹窄了,應用時確有許多困難;若太拘泥了,一定要發生很可指摘的穿鑿傅會。例如《經說下》第六條牒出「不」字,第七條又牒出「不」字,似乎太牽強了。 牒出標題的辦法,假令真有此辦法,不過是要求標題的分清醒目,似乎不致牒出像「不」字那樣最常用的字罷?依我個人的愚見,我們至多只可說,「《經說》每條的起首,往往標出《經》文本條中的一字或一字以上」。但(1)不限於《經說》每條的首一字,(2)不限於《經》文每條的首一字,(3)不必說「必」,(4)不可說「此字在《經說》中決不許與下文連讀成句」。梁先生必欲加上這四種限制的條件,故《經說下》第五四條起首的「心中」,梁先生只肯留下「中」字;剩下的「心」字,他改為「必」字,再改為「平」字,然後倒移到二十三個字的前面去,作為第五四條《經說》的標題。這豈不是太牽強的校勘嗎?又如《經說上》第三條「知材:知也者,所以知也。」梁先生也讀「知材」兩字為牒題,可見「首一字」的限制,無論是《經》或《經說》,都不可拘泥。第六條梁先生也牒「有間」兩字,與此條相同。又如《經說上》第一,二,三,四,五,六,等條,標題的字都是獨立的,不與下文連讀成句。但此項限制並非普遍的。如第二一條「力,重之謂」;這一類的句子,我們就不能不把標題的字與下文連讀成句了。 況且梁先生對於他提出的這條公例,也不能完全謹守。例如《經說下》近篇末之處有「諾超城員止也……」一大段,依梁先生牒題的公例,這一段應該是《經》文「諾不一利用……」的說了。但梁先生卻把《經說》的「諾」字改為「言」字,移作「言,口之利也」的《說》的標題;並且把《經》文「諾不一」一段認為衍文,一齊刪去了! 以上說的是梁先生治《墨經》的一條主要方法。此外梁先生還有一個意見,他說:「今本之《經》及《經說》皆非盡原文,必有為後人附加者。」我是一個最愛疑古的人,但我對於《墨子》的《經上、下》、《經說上、下》、《大取》、《小取》六篇,卻不敢懷疑。這幾篇書,因為難懂的緣故,研究的人很少;但因為研究這些書的人很少,故那些作偽書的人都不願意在這幾篇上玩把戲。因此,我們覺得這幾篇書脫誤雖然不少,卻不像有後人附加的文句。《經上》篇末有「誽」字,下注「音利」二字(孫詒讓校改作「言利」,又改作經文。),此二字確是很像舊注。此外,我們就不容易尋出後人附加的痕跡了。(梁先生說:「讀此書旁行」五字是後人所加,此似不然。原書亦未嘗不可有這五個字。) 梁先生這個意見,我覺得有點危險。因為他根據了這個意見,就把《經》與《經說》的原文刪去了好幾段,認為後人附加的案語。我且舉《經》文的末數行(自「諾不一利用」以下),《經說》末數行(自「諾超城員止也」以下)作一個例:  這些《經》與《經說》,依我的私見看來,並不很費解。《經》文並無誤字,但因原書短簡每行平均五六字,為上行所隔開,誤分作六行,故不可讀。今合為一條《經》,讀如下: 諾不一,利用服。執誽 舊注「音利」,孫校改為「言利」,是也。但孫說則無理。孫引《埤倉》云:「詁誽,言不同也。」今檢任大椿《小學鉤沈》卷八據《集韻類篇》引《埤倉》,作「詁誽,言不正」。又《康熙字典》引《埤倉》,亦作「不正」。孫書多誤字,此其一也。「言利」猶言「利口」,即「言不正」之意。言音形似而訛。 巧轉,則求其故,大益。法同則觀其同,法異則觀其宜止,因以別道。正,無非。 如此,便不須解說了。《經說》一百三十五字,都是說這一條的,也不必分開。今校讀如下: 諾,超城邑(原作員)止也。相從相去,旡(原作先)知是可。五色,長短,前後,輕重,援執〔不〕服,難成言。務成之,執(原作九,乃執之壞字。)則求執之法。法取同,觀巧轉;法取此擇彼,問故觀宜。以人之有黑者,有不黑者也,止黑人;與以有愛於人,有不愛於人,止(原作心,依張校改。)愛〔於〕人:是孰宜止?(原作心,從張校。)彼舉然也,以為此其然也,則舉不然者而問之。若聖人有非而不非。正,互諾(互舊訛作五。形似而訛。下同)。人皆於如有說(皆字舊在人字上。今改正。或當在知字下,則更順了)。過互諾,若「員無直」,無說。用互諾,若自然矣。 如此校讀,幾乎不須改字,而意義似更明顯。最重要的,乃是一個「止」字的意義。此乃《墨辯》裡的一個重要術語,試看《經下》與《經說下》的第一條,便知此字的重要,又可參證此兩大段。《墨辯》用「止」字之處甚多,但最重要的莫如上篇的末章與下篇的首章。梁先生都改為「正」,便不好講了。 《墨子·尚同》各篇深怕「一人一義,十人十義」的危險,故主張「上同」之法,上之所是,必皆是;所非,必皆非之,很帶有專制的采色。墨家後人漸打破這種專制的正義觀,故《經上》有「君臣萌通約」之說,《經說上》釋此條道:「君,以若民者也。」梁先生校改「若」為「約」;但「若」字向來訓「順」,正不煩改字,而意義更明顯。末章論「諾」,注重於思辨的方法,真是「別墨」的科學精神!這樣折服人,自然使人心服,故能做到「互諾」的地位。「正」並不是「上同於天」,乃是「互諾」。「人於知皆有說」,但已經成為公認的真理,如幾何學上的「員無直」,自然沒有話說了。 梁先生校讀此兩大段極重要的《經》與《說》,共刪去《經》文十六字認為傳寫的人所妄加;又刪去《經說》「以人之有黑者,有不黑者也」以下三十一字,以為讀者所加案語;又把「若聖人有非而不非」八字搬在「正」字之下,「五諾」之上;又把「五諾皆人於知有說」以下二十四個一齊刪去,以為是複寫的衍文。梁先生說,「所以複寫者,因旁行本下有空格,傳者輒思補滿之,乃將前條複寫,而又訛衍百出。」這種大膽的刪削與心理的揣測,依校勘學的方法看來,似乎有點牽強。校勘家第一須搜求善本,校勘同異。若無善本可以質證,而仍不能不校讎,我們固然有時也可依據普通心理的可能,定校勘的範圍與規律,如「形似而誤」,「涉上下文而衍」,等等。但此項校勘的程度,至多不過是一種比較的「機數」(Probability)。 故校勘家當向機數最大的方面做去。例如《韓非子》說的「舉燭」一件故事,那種心理上的錯誤便不在校勘學的範圍之內了;因為一個人寫字時,他的心理上可能的變化,是無窮數的;他也許想到舉燭,也許想到喝酒,也許想到洗腳……校勘家如何揣測得定呢?但這樣一兩個字的誤衍,我們有時還勉強可以用「誤衍」兩字去辦理。至於整幾十個字的誤衍,那種事實的機數,在心理學上看來,差不多近於零點,更不能列在校勘學的範圍之內了,梁先生以為如何? 這幾點都是關於梁先生著書方法的討論。至於梁先生校釋《墨辯》各條的是非得失,那就不是這篇短序裡能討論的了。此外,梁先生和我對於《墨辯》的時代和著者等等問題的見解不同,我也不願在這裡答辯。我很感謝梁先生使我得先讀這部書的稿本。梁先生這部書的出版,把我對於《墨辯》的興趣又重新引起來了;倘我竟能因此把我的《墨辯新詁》的稿本整理出來,寫定付印,我就更應該感謝梁先生了。 十,二,二六 胡適 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |