| 學達書庫 > 蔡元培 > 蔡元培文集三 | 上頁 下頁 |

| 中國之書畫 |

|

|

|

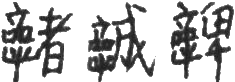

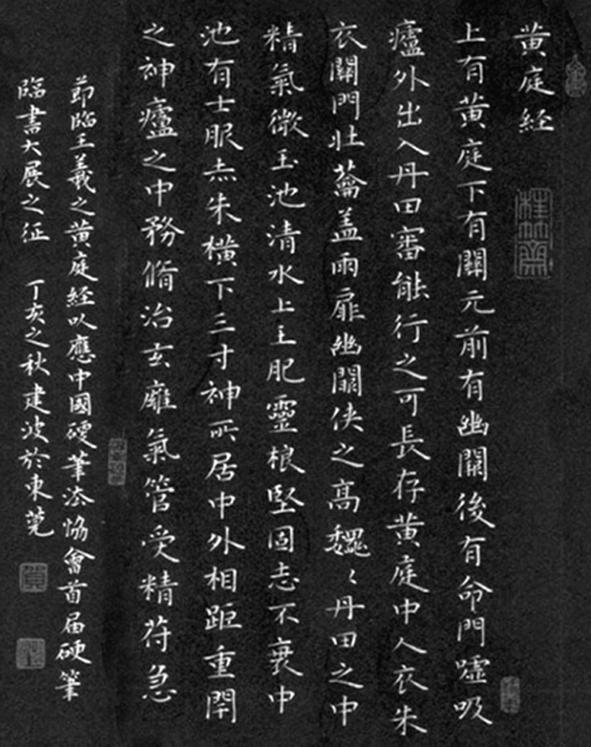

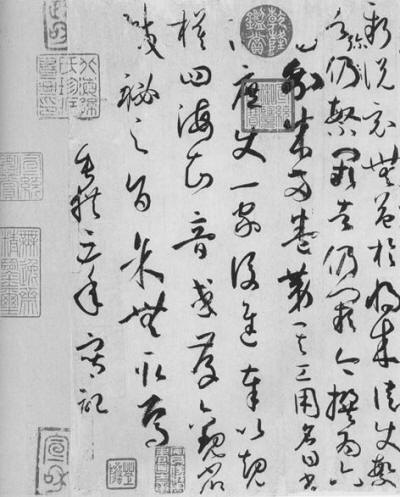

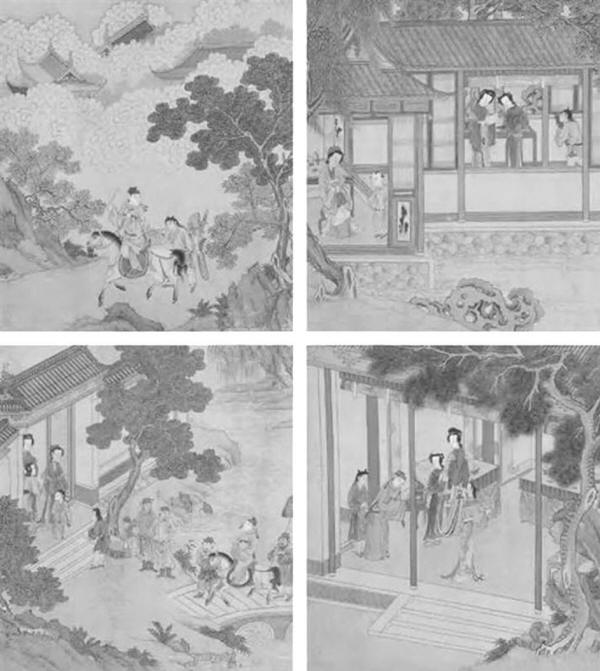

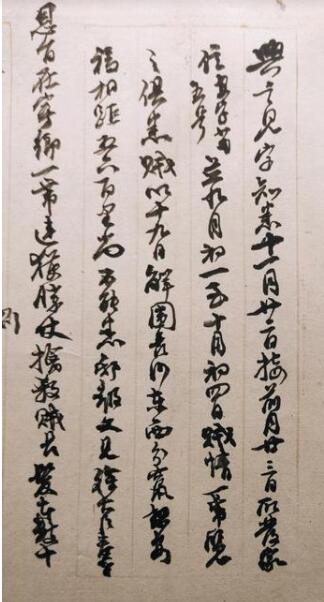

中國之書畫 中國美術,以書畫為主要品,而兩者又互有密切之關係。其故有四: (一)起源同一書始於指事、象形之文,猶之畫也。今之行、楷,雖形式已多改變,而溯源尚易。 (二)工具共通書畫皆用毛筆;畫之設色,雖非書所有,而水墨畫則又與書近。甚而裝裱之法,如手卷、立軸、橫幅等,亦無區別。 (三)平行演進自漢以後,書畫進化之程度,大略相等;其間著名作家,相承不絕,有系統可尋。其他建築、雕塑及美術工藝品,則偶有一時勃興,而俄焉衰歇;或偶有一二人特別擅長,而久無繼起者。 (四)互相影響自宋以後,除畫院供奉品外,無不以題識為畫面之一種要素。最近除仇英一家外,善畫者無不善書。其他佈置習慣,如扇面上兩葉上之半書半畫,廳堂上之中懸畫軸、旁設對聯,皆呈互相輝映之觀。若銅器上、瓷器上之飾文,亦常並列書畫。其互相關係之密切,可以見矣。 今欲述中國書畫進化之大概,可別為三個時期。秦以前(西元前二〇五年前)為古代,為萌芽時期;自漢至唐末(西元前二〇四年至西元九〇七年)為中古,為成熟時期;自五代至清末(西元九〇八年至一九一一年)為近世,為特別發展時期。今按此三時期分別敘述,而殿以民國元年以來現代之狀況焉。 第一章古代——書畫萌芽時期 中國古書所記,伏羲氏始作八卦,造書契。其後有距今四六二八年前(西元前二六九八年)即位之黃帝,命其臣倉頡作書,史皇作圖。神話而已,無以證其信否。又言帝舜(西元前二二五六年即位):「觀古人之象,日月星辰山龍華蟲作會;宗彝藻火粉米黼黻絺《尚書》)(華蟲,雉也。會,同繪。宗彝,虎蜼也,蜼為猿類。黼,作斧形,黻作「 北京地質調查所曾在河南、奉天、甘肅等處發現新石器時代及初銅器時代之彩色陶器,大抵在西元前三千年與二千年之間,其陶器或紅地黑紋,或灰地紅紋,或淡紅地加深紅彩色,為當時已知利用彩色之證。(見《古生物志》丁種第一號,河南石器時代之著色陶器)其出自河南遺墟者,僅示幾何花紋,如直線、曲線、弧形,8形、螺線及帶紋等;出自甘肅者,更具有各種動物圖形,如馬形、鳥形等,且有作人形及車形者。奉天秦王寨發見之陶器,多作波紋及波浪圍繞紋者,有時雙弧花紋,以背相向,或交相切成×之形。雙臥弓形,凸側向上,中連一長隙地,仿佛作棕葉形,此為一種進化之植物花紋。因知此時期中對於色彩之配布,幾何形、動植物、人體之描寫,已發其端,而尚無文字。 在殷代(西元前一七六五至前一一二二),常以天干十字為人名。自來得古銅器者,輒以文字簡單而有父己、祖辛等人名為殷器。最近又于河南安陽縣殷之故都,得龜甲獸骨之刻有蔔詞者,其人名既相類似,而文字體格亦頗同符,其刀法之勻稱,行列之整齊,足以推知文字之應用,遠在殷以前矣。民國十七年十月,中央研究院歷史語言所考古組李濟君等親往殷墟,以科學的方法試行發掘,所得甲骨,較購諸土人者為可信,足以證知殷人所刻文字之真相。而同時得有殷人陶器,於繩紋、弦紋、三角紋、斜方紋、雲雷紋以外,兼有獸耳、獸頭之飾。又得石刻人體之半,所遺留者,自腰至脛,並其握腿部之雙手。雖當時人之圖畫尚未發見,而其對於線條之佈置與動物人體之觀察,亦可推見端倪也。《尚書》序稱高宗(西元前一三二四年即位)夢得說,使百工營求諸野;皇甫謐謂使百工寫其形象。果如所解,則當時已有畫像之法矣。  殷墟甲骨文字 至於周(西元前一一二至前二四九),則金器之出土者較多;其花紋以雲雷與獸頭為多,植物甚少,人體殆不可見。直至秦季,圖畫之跡,尚未為吾人所目睹。史籍所載,畫斧於扆,畫虎於門,及其他日月為常,交龍為旂,熊虎為旗,鳥隼為旟,龜蛇為旐之類,以天象及動物為象徵。《考工記》為周季人所著,稱畫繪之事雜五色,東方謂之青,南方謂之赤,西方謂之白,北方謂之黑,天謂之玄,地謂之黃,青與白相次也,赤與黑相次也,玄與黃相次也。青與赤謂之文,赤與白謂之章,白與赤謂之黼,黑與青謂之黻。是當時對於各色配合之法,已甚注意。《考工記》又稱繪畫之事,後素功,則當時先布眾色,而後以白彩分佈其間,是一種勾勒法。又《家語》稱孔子觀乎明堂,睹四門墉,有堯舜之容,桀紂之像,而各有善惡之狀,興廢之誡焉。又有周公相成王,抱之負斧康,南面以朝諸侯之圖焉。如所言果信,則當時畫家已有表現特色之能力。王逸作《楚辭章句》,謂楚有先王之廟及公卿祠堂,圖天地山川神靈琦瑋僪佹及古賢聖怪物行事,是武梁石室等圖畫,在周代已肇其端矣。又《史記》稱:秦每破諸侯,寫放其宮室,作之咸陽北阪上,是宮室界畫,當時已有能手。《說苑》稱,齊王起九重台,召敬君圖之,敬君久不得歸,思其妻,乃畫妻對之。是寫像畫亦已流行矣。 《韓非子》稱:客有為周君畫筴者,三年而成,君觀之,與髹筴者同狀。周君大怒。畫筴者曰:「築十版之牆,鑿八尺之牖,而以日出時,架之其上而觀。」周君為之,望見其狀,畫成龍蛇禽獸車馬,萬物之狀備具。此殆如歐洲之油畫,非在相當之距離,值適宜之光線,未易睹其優點者,足以見當時人對於繪畫之鑒賞力也。《莊子》稱:「宋元君將畫圖,眾史皆至,受揖而立;舐筆和墨,在外者半。有一史後至者,儃儃不趨,受揖不立,因之舍。公使人視之,則解衣般礴臝;君曰:『可矣,是真畫者也。』」所謂眾史皆至,頗近宋、明畫院之體制。其以解衣般礴之史為真畫者,殆如近代國內之尊寫意而薄工筆,歐洲之尚表現派而絀古典派矣。《呂氏春秋》以畫者之儀發而易貌,為等於射者之儀毫而失牆,明畫者當有扼要之識力,《韓非子》稱畫之最難者為犬、馬而易者為鬼魅,可以見當日偏重寫實之趨向,均理論之重要者也。  石鼓文 鐘鼎款識,均用刀勒,其體與甲骨文字相等。其時又有竹書漆字,鄭玄、盧植等均稱為科鬥文。王隱曰:「太康元年,汲郡民盜發魏安厘王塚,得竹書漆字科鬥之文。科鬥文者,周時古文也。其字頭粗尾細,似科鬥之蟲,故俗名之焉。」周宣王時(西元前八二七至前七八二),太史籀著大篆十五篇,與古文或異。如囿之作  堵城埤之作  大抵視古文為繁縟,殆基於文字上求美觀之意識。今北平所保存之石鼓文,相傳為此時所勒,字體茂密,誠與金器款識不同。及秦代,李斯又齊同各國文字,定為小篆。今所傳瑯琊、泰山等刻石,體皆圓長;而秦權銘文則變為方扁,但均與石鼓文不同。時又有程邈作隸書,為晉以後行楷書所自出,而蒙恬始以兔毫為筆,供以後二千年間書畫之利用而推廣,其功亦不可忘焉。 第二章中世——書畫成熟時期 自漢初至唐末,凡千一百十二年(西元前二〇六年至西元九〇六年),在此一時期中,各體書畫,均有著名之作品;內容之複雜,形式之變化,幾已應有盡有。收藏鑒賞,代有其人,理論漸出專著。書畫二者,既被確定為美術品,而且被認為有同等之價值者,故謂之成熟時期。 (甲)畫之演進 人物畫,前時期已有之,而此時期中至為發展。有畫古人者,如漢武帝使黃門畫者畫周公助成王之圖賜霍光;獻帝時所建之成都學周公禮殿,畫三皇五帝三代之君臣及孔子七十二弟子于壁間;楊修之嚴君平賣蔔圖;唐閻立德之右軍點翰圖等是也。有畫同時人者,如漢宣帝畫功臣之像于麒麟閣,並題其氏名官爵,唐閻立德畫秦府十八學士,淩煙閣二十四功臣,顧愷之圖裴楷,頰上加三毫,觀者覺神明殊勝。梁武帝以諸王在外,思之,遣張僧繇乘傳寫貌,對之如面,是也。有畫外人者,如漢成帝畫匈奴休屠王后之像于宮壁,唐閻立德作王會圖及職貢圖,畫異方人物詭怪之質;其弟立本奉詔畫外國圖,張萱之日本女騎圖,周昉之天竺女人圖等皆是;而唐之胡瓌、胡虔,以圖畫番族擅長,在宣和畫譜中,瓌所作番族畫六十有六,虔所作四十有四也。 人物畫中之特別者為鬼神。前時期中《楚辭·天問》之壁畫,已啟其端;至漢代魯靈光殿之壁畫,與之類似。其他若武帝甘泉宮之天地、太乙諸鬼神,武榮祠所刻海神、雷公、北斗星君、啖人鬼,皆本於古代神話者也。明帝時,佛教輸入,命畫工圖佛,置清涼台及顯節陵上,是為佛像傳佈之始。三國時,吳人曹不興以善畫人物名,見天竺僧康僧會所攜西國佛畫像,乃範寫之,盛傳天下。其弟子衛勃作七佛圖,於是有佛畫名家矣。晉代顧愷之在瓦官寺畫維摩詰一軀,觀者所施,得百萬錢。南北朝,佛教盛行,北方有多數石窟之造像,  吳道玄《釋迦降生圖》 而南方則有多數寺院之壁畫;其時以畫佛著名者甚多,在南以張僧繇為最,在北以楊乞德、曹仲達為最。張僧繇嘗遍畫凹凸花於一乘寺,其花乃天竺遺法,朱及青綠所成,遠望眼暈,如凹凸,就視即平,世鹹異之,乃名凹凸寺雲。北魏時,道士寇謙之等,效佛徒所為,設為圖像,於是道教畫與佛畫並行;唐以李氏托始於老子,道教流行,圖像更盛;但佛像與道教像往往並出一手,如唐閻立本既有維摩、孔雀明王、觀音感應等佛像,而又有三清、元始、太上西升經等道教像;吳道玄既有阿彌陀佛、三方如來等像及佛會圖,而又有木紋天尊、太陽帝君等像及列聖朝元圖,是也。唐之中宗,禁畫道相於佛寺,則知前此本有道、釋混合之習慣,而至此始劃分之。  顧愷之《女史箴圖》 故事畫、人物畫本多涉故事,而此時期故事畫之較為複雜者,輒與文藝相關。相傳漢劉褒畫雲漢圖,人見之覺熱;又畫北風圖,人見之覺涼;雲漢、北風,皆《詩經》篇名。其後如衛協之毛詩北風圖,毛詩黍離圖;戴逵之漁父圖、十九首詩圖,皆其例也。而流傳至今者,惟有顧愷之之女史箴圖卷,自《宣和畫譜》以至《石渠寶笈》等書,均載及之;清乾隆時,尚存於北京內府禦書房中,經義和團之變,流入英國,現存倫敦博物館中。 人物畫中之士女,在此時期,亦漸演為專精之一種。漢蔡邕之小列女圖、王廙之列女傳仁智圖、陳公恩之列女傳仁智圖、列女傳貞節圖,已開其端,尚以《列女傳》為憑藉。顧愷之之三天女美人圖,孫尚之之美人詩意圖,已專畫美人。至唐而有張萱、周昉,始以士女名家。 動物、植物之描畫,已起於前時期。在此時期中,亦漸有確定之範圍。漢之武榮祠,有虎、馬、魚、鳥及蓂莢等圖,鏡背有勒蜂、蝶、鵲、鴿與蒲桃者。又史稱漢文帝在未央宮承明殿畫屈軼草。及晉而有顧愷之之鳧雁水洋圖,顧景秀之蟬雀圖,史道碩之八駿圖等。及唐而始有曹霸、韓幹等以畫馬名,戴嵩以畫牛名,韋偃、刁光胤以戲貓圖名,邊鸞、周滉以花鳥名。 宮室之畫,前期所有。漢以後,如史道碩之金穀園圖,梁元帝之游春苑圖,亦其一類。至隋而始有展子虔、董伯仁、鄭法士等,以台閣擅長。 畫之中有為此時期所創造而發展甚速者,山水畫是也。載籍所傳,戴逵之吳中溪山邑居圖,顧愷之之雪霽望五老峰圖,殆為山水畫中之最古者。其後宗炳作山水序,梁元帝作山水松石格,足見山水畫流行之廣。至唐而有三大家:(1)吳道玄,行筆縱放,如風雨驟至,雷電交作,一變前人陸展等細巧之習。(2)李思訓,畫著色山水,筆勢遒勁,金碧輝映,時人謂之大李將軍;其子昭道,變父之勢,妙又過之,稱小李將軍,是為北宗。(3)王維,善潑墨山水,山谷鬱盤,雲水飛動,意生塵外,怪生筆端。始用渲淡,一變拘研之法,是謂南宗。山水畫發展之遠大,於此可見。 此千餘年間,畫之種類漸增,分工漸密,人物畫之蕃變,已造極點。山水畫亦已為後人開無數法門矣。 (乙)書之演進 書之進化,與畫稍有不同。隨時代之需要而促多數善書者之注意,漢代流傳最多者,為篆、隸、分三體。自晉以後,競為楷法,以行、草輔之。其他各體,偶有參用而已。 漢人近承周、秦,用篆尚多;在鐘鼎上有類似秦刻石文者,如孝成、上林諸鼎是;有類似秦權文者,如汾陰、好疇諸鼎是;有體近扁僇者,如綏和鼎銘等是;有偏于方折者,如陶陵鼎銘是。其在瓦當文,往往體兼圓方;惟轉嬰柞舍,六畜蕃息等文,則偏于方折。其在印章,則勻齊圓潤,不涉支蔓。其在泉幣及鏡背,則類似秦權,間參隸勢。其在石刻,則尚存二十餘種,其中以三公山之蒼古,少室神道闕與開母廟石闕銘之茂密,為最有價值焉。三國,有吳碑二,蘇建所書之封禪國山碑,以雅健稱;皇象所書之天發神讖碑以奇偉稱焉。自晉初以至隋末,凡三百五十三年,以能篆著稱者,不過二十六人;唐代二百八十八年,能篆者八十一人。唐代時期較短,而能篆者幾三倍於前時期,殆有篆學中興之象。但前時期之二十六人中,有著《漢書》之班固與著《後漢書》之範曄,以草書著名之衛瓘,著《玉篇》之顧野王,撰集古今文字之江式,均非專以一技名者。而婦女中,亦有庾亮妻荀夫人,以兼善正行篆隸,于韋續《九品書人論》中,占上之下雲。唐代八十一人中,有以楷書著名之歐陽詢,著《書斷》之張懷瓘;且有功業彪炳之李德裕,篆題閻立本之太宗步輦圖,可稱兩美。其最以書法自負者為李陽冰,以直接秦刻石自任,所謂「斯翁之後,直至小生」者也。所書有謙卦爻辭、三墳碑、滑台新驛記等。其在縉雲者,有孔子廟記、城隍神記及般若台銘三碑,篆文最細瘦。歐陽修(《集古錄》)謂:「世言此三石皆活,歲久漸生,刻處幾合,故細爾。然時有數字筆劃偉勁者,乃真跡也。」趙明誠(《金石錄》)則謂:「此數碑皆陽冰在肅宗朝所書,是時年尚少,故字畫差疏瘦;至大曆以後諸碑,皆英年所篆,筆法愈淳勁,理應如此也。」又有大曆二年及三年瞿令問所書之元結峿台、浯溪、唐廎三銘,垂畫甚長,亦仿秦篆者。其後有李靈省,為歐陽氏所注意,謂:「唐世篆法,自李陽冰以後,寂然未有顯於當世而能自成名家者,靈省所書陽公碣,筆劃甚可嘉。」蓋靈省曾為陽公舊隱碣篆額也。 八分書為漢人刻意求工之體(分與隸之別,異說至多;今從包世臣說,以筆近篆而體近真者為隸,筆勢左右分佈相背者為八分)。最工于此者為蔡邕,其最大之作品,為熹平四年之石經,即《後漢書》列傳所謂:「邕自書冊於碑,使工鐫刻,立於太學門外者也。」然傳稱邕與堂谿典、楊賜、馬日磾、張馴、韓說、單颺等正定六經文字;而石經殘本,於《公羊傳》後有趙䧕、劉宏、張文、蘇陵、傅楨等題名;《論語》後有左立、孫表等題名;故洪適(《隸釋》)謂:「今所存諸經,字體各不同……竊意其間必有同時揮毫者。」其他若華山、魯峻、夏承、譙敏等碑,有疑出邕手者,皆未可信。其他師宜官、梁鵠(或雲孔羨碑為鵠書,然未確)、邯鄲淳及蜀諸葛亮等,雖以善八分著,而作品亦未能確指。現在所見八分書各碑,除武班碑為紀伯元書、衛方碑為朱登書、樊敏碑為劉懆書外,雖均未能確定為何人所書,而每一種均各有獨到之點,非工書者不能為。康有為謂:「駿爽則有景君、封龍山、馮緄;疏宕則有西狄頌、孔廟、張壽;高渾則有楊孟文、楊著、夏承;豐茂則有東海廟、孔謙校官;華豔則有尹宙、樊敏、範式;虛和則有乙瑛、史晨;凝整則有衡方、白石神君、張遷;秀韻則有曹全、元孫;以今所見真書之妙,諸家皆有之。」非溢美之言也。  漢石經殘字 自晉至隋,以善八分稱者不過十人;而善草書之索靖,善隸行草書之王羲之,皆與焉。有陳暢曾書晉宮觀城門,劉瓌之題太極殿牓。有唐一代,工八分者,百五十餘人,而苦吟之賈島,善哭之唐衢,作《法書要錄》及《歷代名畫記》之張彥遠皆與焉。歐陽修謂:「唐世分隸名家者,四人而已,韓擇木、蔡有鄰、李潮及史惟則也。」杜甫所作李潮八分小篆歌,有云:「尚書韓擇木,騎曹蔡有鄰,開元以來數八分,潮也奄有二子成三人。」史惟則外,又有史懷則,亦善八分,疑為昆弟。又有韓秀弼、韓秀石、韓秀榮三人,亦同時以八分書碑,疑亦昆弟也。李邕以真行著,而分書亦稱道逸;《舊唐書》稱:「邕所撰碑碣之文,必請張廷珪以八分書之。」廷珪分書之精,於此可見矣。 隸為秦、漢間胥吏應用之書體,不常用以刻石;漢石刻中,如永光三處閣道、開通褒斜道、裴岑紀功碑等,皆僅見之作也。其後稍稍參用八分書之波磔,則演為魏、晉以後之隸書,即後世所稱為楷書,或真書,或正書者。自晉以後,公私文書,科舉考試,經籍印行,無不用此體者,等於秦以前之篆矣。而美術性質之隸書,則托始于魏、晉之鐘、王。  王羲之《黃庭經》之一節 魏公卿將軍上尊號奏及受禪表兩石刻,相傳為鐘繇所書,然未能證實也。相傳繇之墨蹟,有賀捷、力命、薦季直諸表,及宣示帖等。其子會及其外孫荀勗,均能傳其筆法。及晉王導,攜其宣示帖渡江,導從子羲之,先學于衛夫人鑠,嗣後參酌鐘繇及李斯、曹喜、蔡邕、梁鵠、張昶之法,自成一家。所寫黃庭經、樂毅論、東方朔畫贊、孝女曹娥碑等,被推為「古今之冠」。羲之子獻之。「幼學父書,次習于張芝,後改變制度,別創其法,率爾師心,冥合天矩。」(別傳)所書有洛神賦、保母李意如壙志等。嗣後言隸書者,恒言師鐘、王;或曰師王祖鐘;或日出於大王(羲之),或曰師資小王;或曰書宗二王。雖繇同時之衛覬,二王同時之羊欣等,均未能與之抗衡也。晉代以隸書名者百十餘人,其為受鐘、王之影響無疑。嗣是而宋二十六人,齊二十三人,梁三十二人,陳十六人。中如陶宏景者,以所書瘞鶴銘,為後代所宗仰;然張懷瓘(《書斷》)謂:宏景書師鐘、王,采其氣骨,時稱與蕭子雲、阮研等,各得右軍一體。又蕭子雲自云:善效鐘之常、王逸少,而微變字體。可以見當時評書之標準,不離鐘、王矣。 其在北朝,稱善隸書者,魏三十余人,北齊二十人,周八人。魏初重崔、盧之書。崔氏以書名者,為宏及其子悅、簡;盧氏則有伯源。宏祖悅與伯源六世祖諶,以博藝齊名,諶法鐘繇,悅法衛瓘。諶傳子偃,偃傳子邈;悅傳子潛,潛傳子宏,世不替業。(見《北史·崔浩傳》)是知魏代書家以鐘、衛之派為多。周之王褒,蕭子雲之內侄也,子雲特善草隸,褒少去來其家,遂相模範,名亞子雲。趙文深,少學楷隸,年十一,獻書于魏帝,推有僮王之則。是北方書家,亦鐘、王流派也。  始平公造像 但北魏、北齊諸石刻中,有專用方筆一派,以龍門造像為最著,顯與宋帖中所摹魏、晉人書不同,因而阮元有南帖北碑之說,謂南派有婉麗高渾之筆,寡雄奇方樸之遺。康有為則謂北碑中若鄭文公之神韻,靈廟碑陰、暉福寺之高簡,石門銘之疏逸、刁遵、高湛、法生、劉懿、敬顯鐫、龍藏寺之虛和婉麗,何嘗與南碑有異?南碑中如始興王之戈戟森然,出鋒佈勢,何嘗與張猛龍、楊大眼筆法有異?用以反對阮氏南、北之派,碑、帖之界。然康氏所舉,不過偶有例外,就大體說,阮說是也。《禮記·鄉飲酒義》謂:「天地嚴凝之氣,始於西南,而盛於西北,此天地之尊嚴氣也,此天地之義氣也。天地溫厚之氣,始于東北,而盛于東南,此天地之感德氣也,此天地之仁氣也。」曾國藩嘗引以說文學中陽剛之美與陰柔之美之不同,書法中溫厚與嚴凝之別,亦猶是耳。南人文弱,偏于溫厚;北方質實,偏于嚴凝。胡適《白話文學史》特揭斛律金敕勒歌之雄強,謂與南朝不同,亦足為旁證也。 隋祚頗短,而稱善書者亦二十餘人。其中如丁道護者,蔡襄稱其兼後魏遺法,且謂:「隋、唐之間,善書者眾,皆出一法,而道護所得為多。」又竇眾謂:「趙文深師右軍,趙文逸效大令;當平涼之後,王褒入國,舉朝貴胄,皆師於褒,唯此二人獨負二王之法,臨二王之跡。」足見南北兩派互競之狀態。然統一之初,漸趨協調,勢所必至。康有為謂「隋碑內承周齊峻整之緒,外收梁陳綿麗之風,簡要清通,匯成一局。龍藏碑統合分隸,並吊比干文,鄭文公、敬使君、劉懿、李仲璿諸派,薈萃為一,安靜渾穆,骨鯁不減曲江而風度端凝,此六朝集成之碑也」,可以觀其概矣。 唐代二百八十八年,以工隸書名者及七百餘人,可謂盛矣。其間活用古法,自成一家者,虞世南、褚遂良等,繼承南派之姿媚,而參以北派之遒勁;歐陽詢、柳公權等,襲北派之險峻,而參以南派之動盪;徐浩之骨勁而氣猛,李邕之放筆而豐體,頗擬融和南北,而各有所偏;其能集大成而由中道者,其顏真卿乎!朱長文(《墨池編》)云:「觀中興頌則閎偉發揚,狀其功德之盛;觀家廟碑,則莊重篤實,見其承家之謹;觀仙壇記則秀穎超舉,象其志氣之妙;觀元次山銘,則淳涵深厚,見其業履之純,點如墜石,畫如夏雲,鉤如屈金,戈如發弩,縱橫有象,低昂有態,自羲、獻以來,未有如公者也。」誠確論也。  顏真卿麻姑仙壇記 行書和隸書之小變,張懷瓘(《書斷》)謂:「桓、靈之時,劉德升以造行書擅名。」陸深(《書輯》)謂:「德升小變行法,謂之行書。帶真謂之真行,帶草謂之草行。」衛恒(《書斷·引》)謂:「胡昭與鐘繇,並師于劉德升,俱善草行,而胡肥鐘瘦。」羊欣(《能書人名》)謂:「鐘繇書有三體,三曰行押(謂行書),相關者也。」知行書實托始於行押,而獨立成一體,則在魏、晉之間。 以善行書著名者,晉三十六人,宋、齊、梁、陳四朝三十七人,魏、北齊、週三朝十人,隋五人,而唐則百六十四人。晉人中,自以王羲之為巨擘,其最著之作品為蘭亭序;而劉琨、謝安,皆其選也。陳之江總,周之庾信,亦以行書名。唐代,如歐陽詢、褚遂良、柳公權等,善楷書者,無不兼善行書;而李白、杜甫、顧況、張籍、杜牧諸詩人之行書,亦為時人所宗尚雲。  王羲之《蘭亭序》之一節 草書者,王愔(《文字志》)謂:漢元帝時,黃門令史遊作急就章,解散隸書,粗書之。張懷瓘(《書斷》)謂:「存學之梗概,損隸之規矩,縱任奔逸,赴俗急就,因草創之義,謂之草書,後世謂之章草。」(《後漢書》)稱:「北海敬王睦善文書,及寢病,明帝使驛馬,令作草書尺牘十首。」草書始於漢代無疑。 善草書者,漢及三國二十五人,晉七十四人,宋、齊、梁、陳四朝六十人,魏、北齊、週三朝二十六人,隋十九人,而唐則百二十七人。漢杜度為齊相,善章草,見稱于章帝,上貴其跡,詔使草書上事。崔瑗師于杜度,點畫之間,莫不調暢。張芝學崔、杜之法,因而變之,以成今草書之體勢,韋仲將謂之草聖。晉衛瓘與索靖俱善草書,論者謂瓘得伯英(張芝)筋,靖得伯英肉。王羲之自謂比張芝草,猶當雁行。常以章草答庾亮。翼(亮弟)與書云:「昔有伯英十紙,過江亡失,常歎妙跡永絕;忽見足下答家兄書,煥若神明,頓還舊觀。」足見自漢迄晉,均以張芝為標準矣。  孫過庭《書譜》之一節 王獻之幼學父書,次習于張。陸深(《書輯》)謂:「羲、獻之書,謂之今草。」張懷瓘(《書斷》)謂:「逸少與從弟洽變章草為今草,韻媚宛轉,大行於世。」是知二王出而草書又革新。張融善草書,常自美其能;齊高帝曰:「卿書殊有骨力,但恨無二王法。」答曰:「非恨臣無二王法,亦恨二王無臣法。」足見當時二王法之盛行矣。羲之七世孫釋智永草書入妙,臨真草千文八百餘本。 至於唐代,孫過庭草書憲章二王,工於用筆,作《書譜》。張旭自言見公主擔夫爭道,又聞鼓吹而得筆法意;觀公孫舞劍器,得其神。杜甫《飲中八仙歌》云:「張旭三杯草聖傳,脫帽露頂主公前,揮毫落紙如雲煙。」可以見其豪情矣。李筆(《國史補》)謂:張旭草書得筆法,後傳崔邈、顏真卿。據《書史會要》《書苑菁華》等書,則張旭傳鄔彤,鄔彤傳懷素,而懷素自謂得草聖三昧焉。 經此時期,易籀篆之世界而為行楷之世界,分書草書,雖亦曾盛極一時,然自此以後,與籀篆同為偶然寄興之作,不及行楷之普遍矣。 第三章近世——書畫特別發展時期 有唐一代書畫之規模大備,後有作者,能不為前賢所掩,以逸品為多,故謂之特別發展焉。 五代十國,僅五十三年,而以畫名者百五十人,以書名者百有八人。而其間尤著之畫家,有梁之荊浩、關仝,南唐之徐熙,前蜀之李升,後蜀之黃筌等。書家有梁之楊凝式,南唐之徐鍇、王文秉,吳越之忠懿王等。而南唐後主、前蜀之釋貫休、吳越之武肅王,則並長書畫雲。 荊浩、關仝,皆山水畫家。浩善為雲中山頂,氣局筆勢,非常雄橫。嘗語人曰:「吳道子畫山水,有筆而無墨;項容有墨而無筆,吾當采二子之所長,成一家之體。」仝初師浩,中歲精進,間參王維筆法,喜作秋山、寒林、村居、野渡、幽人、逸士、漁市、山驛,筆愈簡已氣愈壯,景愈少而意愈長。 徐熙善花果,以落墨寫其枝葉蕊萼,後略傅色,故超逸古雅。黃筌之花鳥畫,先行勾勒,後填色彩,後世稱為雙鉤法。徐體沒背漬染,旨趣輕淡野逸;黃體勾勒填彩,旨趣濃豔富麗;以山水為例,徐體可謂南宗,黃體可謂北宗也。  徐熙百花圖長卷之一節 楊凝式喜作字,尤工顛草,與顏真卿行書相上下。黃庭堅謂:「餘曩至洛陽,偏觀僧壁間楊少師書,無一不造微入妙。」徐鍇與其兄鉉校訂《說文解字》,故鍇以善小篆名。王文秉篆書,筆甚精勁,遠過徐鍇。吳越忠懿王善草書,宋太宗稱為「筆法入神品」焉。 南唐後主工書畫,郭若虛(《圖畫見聞志》)謂:「觀所畫林木飛鳥,遠過常流,高出意外。」《宣和畫譜》謂:「畫清爽不凡,別為一格。又能為墨竹,畫風虎雲龍圖,有霸者之略。」陶穀(《清異錄》)謂:「後主善書,作顫筆,樛曲之狀,遒勁如寒松霜竹,謂之金錯刀。」後蜀釋貫休,善畫羅漢,貌多奇野,立意絕俗。又善書,工篆隸,並善草書,時人比諸懷素。吳越武肅王畫墨竹,善草隸。 宋代三百十四年,以畫名者九百八十六人,加以遼五人,金五十六人,為千有九十四人。以書名者九百有三人,加以遼十三人,金七十人,為九百八十六人。而畫家之最著者,有李成、範中正、董源、巨然等;書家最著者,有蔡襄、黃庭堅及金之党懷英等。其兼善書畫者,則有郭忠恕、文同、蘇軾、米芾、米友仁父子、李公麟等。 李成工山水,初師關仝,卒自成家。劉道醇(《聖朝名畫評》)謂:「成之為畫,精通造化,筆盡意在;掃千里于咫尺,寫萬趣於指下;峰巒重疊,間露祠墅,此為最佳。至於林木稠薄,泉流深淺,如就真景,思清格老,古無其人。」範中正性緩,時人目為範寬。居山林間,常危坐終日,縱目四顧,以求其趣;雖雪月之際,必徘徊凝覽,以發思慮。學李成筆,雖得精妙,尚出其下;遂對景造意,不取繁飾,寫山真骨,自為一家。董源善畫山水,峰巒出沒,雲霧顯晦,不裝巧趣,皆得天真。嵐色鬱蒼,枝幹挺勁,咸有生意。溪橋漁浦,洲渚掩映,一月江南也。巨然山水,祖述董源,皆臻妙理,少年多作礬頭,老年平淡趣高。論者謂前之荊、關,後之董、巨,辟六法之門庭,啟後學之矇瞶,皆此四人也。 蔡襄真行草皆優入妙,少務剛勁,有氣勢;晚歸於淳淡婉美。鄭杓(《書法流傳圖》)謂:「書學自漢蔡邕至唐崔紓,皆親授受;惟襄毅然獨起,可謂間世豪傑之士。」黃庭堅善草書,楷法亦自成一家。嘗自評:元祐間書,筆意癡鈍,用筆多不到;晚入峽,見長年蕩槳,乃悟筆法。金党懷英工篆書,趙秉文(《滏水集》)謂:「懷英篆籀入神,李陽冰之後,一人而已。」郭忠恕師事關仝,善圖屋壁重複之狀,頗極精妙。工篆籀,小楷八分亦精。李公麟博學精識,用意至到;凡目所睹,即領其要。始學顧、陸與僧繇、道元及前世名手佳本,乃集眾善,以為己有,更自立意,專為一家。尤工人物,能分別狀貌,使人望而知。初畫鞍馬,愈于韓幹;後一意于佛,尤以白描見長。書法亦極精,畫之關紐,透入書中。於規矩中特飄逸,綽有晉人風度。文同善畫竹,其筆法槎牙勁削,如作枯木怪石,特有一種風味。亦善山水。善篆隸行草飛白,自言學草書凡十年,終未得古人用筆相傳之法,後因見道上鬥蛇,遂得其妙。蘇軾善畫竹,嘗在試院,興到無墨,遂用朱筆寫竹;後人競效之,即有所謂朱竹者,與墨竹相輝映矣。又能作枯木、怪石、佛像,筆皆奇古。又善書,其子過曰:吾先君子豈以書自名哉?特以其至大至剛之氣,發於胸中,而應之於手;故不見有刻畫嫵媚之態,而端乎章甫,若有不可犯之色。少年喜二王書,晚乃學顏平原,故時有二家風格。米芾畫山水人物,自名一家。嘗曰:「伯時(李公麟)病右手後,餘始作畫;以李常師吳生,終不能去其氣;余乃取顧高古,不使一筆入吳生。」又以山水,古今相師,少有出塵格;因信筆為之,多以煙雲掩映樹木,不取工細。其子友仁,天機超逸,不事繩墨。其所作山水,點滴煙雲,草草而成,而不失天真。芾善書,行筆入能品,沈著痛快,如乘駿馬,進退裕如,不須鞭勒,無不當人意。仁書雖不逮其父,然如王、謝家子弟,自有一種風格。 元代九十年,以畫名者四百二十餘人,以書名者四百八十五人,而最著名之畫家,有高克恭、李衎、黃公望等,最著名之書家,有鮮于樞、袁桷、揭徯斯等;書畫兼長,則有趙孟頫、管道升夫婦、錢選、柯九思、倪瓚、王蒙、吳鎮等。  李公麟《五馬圖》之一節 高克恭好作墨竹,嘗自題云:「子昂(趙孟頫)寫竹,神而不似;仲賓(李衎)寫竹,似而不神;其神而似者,吾之兩此君也。」畫山水,初用二米法,寫林巒煙雨;晚更出入董北苑(董源),故為一代奇作。李衎善寫竹,師文同;兼善畫竹法,加青綠設色。後使交址,深入竹鄉,於竹之形色情狀,辨析精到;作畫竹、墨竹兩譜。黃公望山水,初師董源、巨然,晚年變其法,自成一家。居富春,領略江山釣台之概。性頗豪放,袖攜紙筆,凡遇景物,輒即模記。後居常熟,探閱虞山朝暮之變幻,四時陰霽之氣運,得於心而形於筆,故所畫千丘萬壑,愈出愈奇;重巒疊嶂,越深越妙。其設色,淺絳者為多,青綠水墨者少。山水畫以王蒙、倪瓚、吳鎮與公望為元季四大家,而公望為冠。  黃公望《秋山無盡圖》之一節 鮮於樞早歲學書,愧未能如古人;偶適野,見二人挽車行淖泥中,遂悟書法。多為草書,其書從真行來,故落筆不苟,而點畫所至,皆有意態。陸深謂:「書法敝于宋季,元興,作者有功;而以趙吳興(孟頫)、鮮于漁陽(樞)為巨擘;終元之世,出入此兩家。」袁桷書從晉、唐中來,而自成一家。揭徯斯楷法精健簡雅,行書尤工。國家典冊及功臣家傳賜碑,遇其當筆,往往傳誦於人。四方釋老氏碑版購其文若字,袤及殊域。 趙孟頫畫法,有唐人之致,去其纖;有宋人之雄,去具獷。他人畫山水竹石人馬花鳥,優於此或劣于彼,孟頫悉造其微,窮其天趣。善書,篆籀分隸真行草,無不冠絕古今。鮮於樞謂:子昂篆隸正行顛草為天下第一,小楷又為子昂諸書第一。其夫人管道升善畫墨竹梅蘭,晴竹新篁,是其始創。亦工山水佛像。善書,手書金剛經至數十卷,以施名山名僧。倪瓚山水,初以董源為師,晚一變古法,以天真幽淡為宗。不著人物,著色者甚少,間作一二繪染,深得古法。翰劄奕奕有晉宋人風氣。王蒙為孟頫外孫,素好畫,得外氏法;又氾濫唐宋名家,而以董源、王維為宗,故縱逸多姿。常用數家皴法,山水多至數十重,樹木不下數十種,徑路迂回,煙靄微茫,曲盡山林幽致。書亦有家法。吳鎮山水師巨然,墨竹效文同,俱臻妙品。書古雅有餘。 明代二百七十六年,善畫者一千三百二十二人,善書者一千五百七十一人;而其中最著之畫家,有戴進、周臣、唐寅、沈周、仇英、崔子忠、陳洪綬、邊文進、呂紀、林良、周之冕、宋克、王冕等。最著之書家,有宋濂、宋璲父子,高啟、解縉、陳獻章、王守仁、祝允明、陸深、黃道周等。書畫兼長者,有文徵明,徐渭、董其昌、陳繼儒等。 戴進,錢唐人。嘉靖以前,山水畫家有紹述馬遠、夏珪,略變其渾厚沈鬱之趣而為勁拔者,是為浙派,以進為領袖。進畫神像、人物、走獸、花果、翎毛,俱極精緻。周臣、唐寅,均當時院派之有力者,院派用筆,較浙派為細巧縝密,且多有柔淡雅秀,近于當時所謂吳派者。臣所作山水人物,峽深嵐厚,古面奇妝,有蒼蒼之色。寅畫法沈鬱,風骨奇峭,刊落庸瑣,務求濃厚;連江疊巘,灑灑不窮。名成而閒居,作美人圖,好事者多傳之。仇英,師周臣,所畫士女、鳥獸、台觀、旗輦、軍仗、城郭、橋樑之類,皆追摹古法,參用心裁,流麗巧整。沈周,長洲人,與文徵明、董其昌、陳繼儒,為吳派山水四大家。所作,長林巨壑,小市寒墟,高明委曲,風趣洽然。其他人物、花卉、禽魚,悉入神品。崔子忠,順天人;陳洪綬,諸暨人;以人物齊名,時號南陳北崔。邊文進,花鳥宗黃筌,而作妍麗工致之體。林良,創寫意派,作水墨花卉、翎毛、樹木,皆遒勁如草書。周之冕,創鉤花點葉體,合前述兩派而為之,寫意花卉,最有神韻;設色者亦皆鮮雅,家畜、各種禽鳥,詳其飲啄飛止之態,故動作俱有生意。宋克善寫竹。王冕善寫墨梅。  仇英《西廂記》之一節 宋濂草書有龍盤鳳舞之象,尤精細楷,一黍上能作字千餘。子璲,精篆隸真草書。書法端勁溫厚,秀拔雄逸,規矩二王,出入旭素。草書如王驥行中原,一日千里,超澗渡險,不動氣力,雖若不可蹤跡,而馳騁必合程矩。解縉小楷精絕,行草亦佳。陳獻章書法,得之於心,隨筆點畫,自成一家。王守仁善行書,得右軍骨,清勁絕倫。祝允明天資卓越,臨池之工,指與心應,腕與筆應,其書如綿裹鐵,如印印泥。陸深真草行書,如鐵畫銀鉤,遒勁有法,頡頏李邕,而伯仲趙孟頫,一代之名筆。黃道周,隸草自成一家。 文徵明畫,遠學郭熙,近學趙孟頫,而得意之筆,以工制勝。至其氣韻神采,獨步一時。少拙於書,刻意臨字,亦規模宋、元;既悟筆意,遂悉棄去,專法晉、唐。其小楷雖自黃庭、樂毅中來,而溫純精絕。隸書法鍾繇,獨步一世。徐渭畫花草竹石,皆超逸有致。喜作書,筆意奔放,蒼勁中姿媚躍出。陳繼儒山水,氣韻空遠,雖草草潑墨,亦蒼老秀逸。書法蘇軾。董其昌畫,初學黃公望,後集宋、元諸家之長,作山水樹石,煙雲流潤,神氣充足,獨步當時。書法,少時臨摹真跡,至忘寢食;中年,悟入微際,遂自名家;行楷之妙,跨絕一代。自謂:「余書與趙文敏(孟頫)較,各有短長;行間茂密,千字一同,吾不如趙。若臨仿歷代,趙得其十一,吾得其十七。又趙書因熟得俗態,吾書因生得秀色。吾書往往率意;當吾作意,趙書亦輸一籌;第作意者少耳。」  王翬《西陂六景圖》之一景 清代二百六十七年,畫家人數,據鄭昶《中國畫學全史》,當在四千三百人以上。書家則尚無統計。畫家之最著者,有王時敏、王鑒、王原祁、王翬、惲壽平、吳曆、陳洪綬、釋道濟、朱耷、焦秉貞、李鱔、華喦、羅聘、余集、戴熙、任熊,任頤等。書家之最著者,有姜宸英、劉墉、姚鼐、翁方綱、伊秉綬、楊沂孫、鄧琰、包世臣、何紹基、張裕釗、翁同龢、沈曾植、康有為等。書畫兼長者,有嚴繩孫、金農、鄭燮、趙之謙、吳俊卿等。 王時敏為清初婁東派山水領袖,運腕虛靈,布墨神逸,髓意點刷,丘壑渾成,晚年亦臻神化。王鑒作山水,沈雄古逸,皴染兼長。工細之作,仍能纖不傷雅,綽有餘妍;雖青綠重色,而一種書卷之氣,盎然紙墨間。原祁為時敏之孫,所作氣味深淳,中年秀潤,晚年蒼渾。王翬為鑒弟子,而天資人功,俱臻絕頂,集南北宗大成,為華亭派領袖。以上四人,為清初山水四大家,世稱四王。  惲壽平《桃花柳枝》 惲壽平寫生,斟酌古今,以徐熙、徐崇嗣為歸,一洗時習,為寫生正派。間寫山水,一丘一壑,超逸高妙,不染纖塵。吳曆得王時敏之傳,刻意摹古,遂成大家,為虞山派;其出色之處,能深得唐寅神髓,不襲其北宗面目。信奉天主教,嘗遊澳門,其畫亦往往帶西洋色彩焉。陳洪綬兒時學畫,便不規規形似。所畫人物,軀幹偉岸,衣紋清圓而細勁,兼李公麟、趙孟頫之妙。釋道濟山水自成一家,下筆古雅,設想超逸。竹石梅蘭均極超妙。朱耷畫以簡略勝,其精密者,尤妙絕。山水、花鳥、竹木,均生動盡致。焦秉貞,工人物,其位置之法,自近而遠,由大及小,純用西洋畫法;尤為寫真名家。李鱔為揚州八怪之一,以竹石花卉,標新立異,機趣天然。華喦寫生,縱逸駘宕,粉碎虛空,種種神趣,無不領取毫端,獨開生面,足與惲壽平並駕,其影響於清代中葉以後之花鳥畫甚大。羅聘,作墨梅、蘭竹、人物、佛像,皆頗奇古淵雅,有鬼趣圖傳世。戴熙師法王翬,極有工力;雖落筆稍板,而一種靜雅之趣,即寓其間。任熊工畫人物,衣褶如銀鉤鐵畫,直入陳洪綬之室,而獨開生面。任頤花卉,喜示宋人雙鉤法;山水人物,無所不能,兼善白描傳神。  朱耷《山水》 姜宸英善行楷,梁同書推為清朝第一,謂:「好在以自己性情,合古人神理,初視之,若不經意,而愈看愈不厭,亦其胸中書卷浸淫醞釀所致。」劉墉初師董其昌,繼由蘇軾以窺閣帖,晚乃歸於北魏碑誌。用墨特為豐肥,而意興學識,超然塵外。姚鼐借經倪瓚,上窺晉、唐,力避當時最風行之趙、董一派柔潤習氣,姿媚之中,有堅蒼骨氣。翁方綱終身學歐、虞,致力甚深。伊秉綬各體書皆工,而尤長於八分,掃除當時板滯之習氣,而別開清空高邈之境界。用顏真卿作真書法作八分,用漢人作八分法寫顏體,為秉綬獨得之秘。楊沂孫以輕描淡掃之筆勢作篆,是其創格。鄧琰作篆,宗二李,而縱橫辟闔之妙,則得之史籀,稍參隸意。分書遒麗淳質,變化不可方物,結體嚴整,而渾融無跡。真書參篆分法,草書筆致蘊藉,無元季以來俗氣。包世臣取法鄧琰,用筆更方。何紹基師法顏真卿,而有一種翩翩欲仙之姿態,分書尤空靈灑脫。張裕釗書,高古渾穆,點畫轉折,皆絕痕跡,而得態逋峭特甚。翁同龢亦師法顏真卿,而參入北碑體勢。沈曾植書,專用方筆,翻覆盤旋,奇趣橫生。康有為書法,出自北碑,而筆參篆分,倜儻多姿。  包世臣《家書》之一節 嚴繩孫山水、人物、鳥獸、樓臺、界畫,罔不精妙。精書法,善八分。金農善寫梅竹,畫馬,寫佛像,佈置花木,奇柯異葉,設色尤異。書法用筆方扁,特富逸氣。鄭燮善寫蘭竹,隨意揮灑,蒼勁絕倫;行書,雜糅篆分,恢詭有致。趙之謙,畫筆隨意揮灑,古意盎然;書法出自北碑,而以宛轉流麗之筆寫之。吳俊卿喜摹石鼓文,作花卉竹石,雄健古厚,有金石氣。行書亦參籀筆,古勁可喜。 民元以來,公私美術學校次第設立,均以歐洲畫法為主體。工具既已不同,而方法從寫實入手,以創作為歸,與舊式之以模仿古人為惟一津梁者,亦異其趣。各校之兼設國畫科者,亦頗注意於溝通中西之道,尚在試驗時期也。普通學校及專門學校之學生,以兼習西文之故,常用鉛筆、鋼筆草寫國文,則毛筆作書之機會,為之減少。中小學中,雖尚有書法課程,而為他課所奪,決不能如往日私塾之熟練矣。 就普通狀況而言,將來善書、善畫者之人數,必少於往日,蓋無疑義。惟數千年演進之國粹,必有循性所近,而專致力於此者,以取多用宏之故,而特辟一種新境界,非無望也。 結論 綜三時期而觀之,最初書、畫同狀,書之象形,猶實物畫也;指事,猶圖案畫也。及其漸進,畫以致飾之故,漸趨於複雜而分化;書以致用之故,漸趨於簡略而一致。如古代惟有幾何式圖案,至漢代浮雕,已具人物、神怪、宮室、器物、鳥獸、草木之屬;至晉以後,則每一種漸演為專長,而且產生最繁複之山水畫,此畫之日趨於複雜與分化也。書法,在甲骨文及鐘鼎文上,象形文已多用簡筆,漸與圖畫不同;由古文而小篆,由篆而分,由分而楷、行,省略更多,此趨於簡略也。周季,各國文字異形,及秦,而有同書文字之制;六朝碑,別字最多,及唐,而有干祿字書、五經文字以整齊之,此漸趨於一致也。是為書、畫分途之因。及其最進,則致飾與應用之書畫,自成一類,而別有自由表現之體,於是書畫又互相接近。例如漢以前,以人物畫為主要,而且注重模範人物,含有教育之作用;六朝以後,偏重釋、道,則顯然為宗教之關係。唐以後,偏重山水及花鳥,更於寫實以外,特創寫意一派;于著色以外,特創水墨一派。於是極工致極稱豔之圖畫,當然與書法相離益遠,自顯其獨到之優點;而寫意及水墨等派,則完全以作書者作畫,亦即以作畫者作書,而書畫又特別接近矣。要之,中國書畫,均以氣韻為主,故雖不諱模仿,而天才優異者,自能表現個性,不為前人所掩。且苟非學問胸襟,超出凡近,而僅僅精於技術者,雖有佳作,在美術工藝上當認其價值,而在中國現代書畫上,則不免以其氣韻之不高而薄視之。此亦中國書畫上共通性之一,而在近代始特別發展者也。 附志此篇多取材于佩文齋《書畫譜》、日本大村西屋氏《中國美術史》(陳彬龢譯本)、鄭昶《中國畫學全史》、包世臣《藝舟雙楫》、康有為《廣藝舟雙楫》、沙孟海《近三百年書家》等。因所引太多,且間有點竄,故篇中並不逐條注所自出,特志於此,以免掠美。又此篇以國文起草,英譯出林語堂先生手,謹志感謝。 (1931年作,為太平洋國際學會第四次大會提交的論文) |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |