| 學達書庫 > 影視原著 > 繁花 | 上頁 下頁 |

| 七八 |

|

|

|

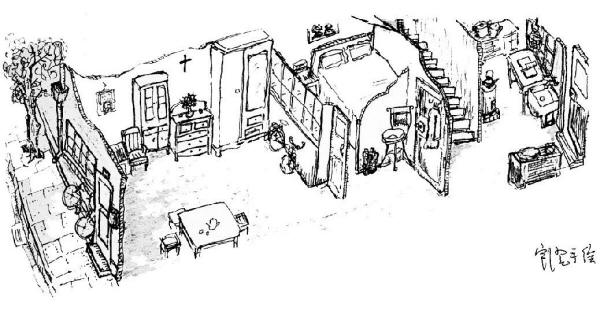

滬生計畫,陪姝華去長風公園,有天打電話,與阿寶商量,建議原班人馬重遊。阿寶說,好是好的,但是小強與小珍,不可能去了,因為我跟小珍,已經結束了。滬生說,集體活動嘛。阿寶說,比如我現在上廁所,小珍要是走進隔壁一間,看到壁板底下,是我兩隻腳,立刻就走了。滬生說,女人真古怪。阿寶說,我解釋過,這次是陪姝華去散心,也就半天。小珍講,算了吧,阿寶七兜八轉,一定是尋理由,想陪我去散心,花心男人,就是這副樣子,抱緊了「上只角」雪芝,又準備勾搭「下只角」小珍,到了公園裡,人多乘亂,走過冬青樹,肩胛上碰我一碰,搭我一搭,準備腳踏兩隻船對吧,哼。滬生說,大家是爬山呀,又不是成雙做對去划船,擺啥臭架子,我來開口。阿寶說,算了算了,兩個人已經冷了,再去燒熱,又不是老虎灶。滬生說,掃興。阿寶說,小珍一直講,我是受了大自鳴鐘弄堂理髮店的壞影響。 滬生說,算了吧,小珍當時每一次進理髮店,人就發軟,眉花眼笑,嗲得要死。阿寶說,小珍對我講,除非阿寶跟雪芝,堂堂正正到曹家渡狀元樓,請大家吃飯,其他免談。滬生說,十三點小娘皮,不去算了。但是小毛呢,我來通知,還是。阿寶說,算了。滬生說,多年老朋友,應該見面了。阿寶說,當時去公園,有小毛吧,現在人家已經結婚,就安安穩穩過生活,不要再三朋四友,出去瞎搞了。滬生歎氣說,阿寶是對我,對姝華有啥意見。阿寶說,小毛的情況,真的不一樣,再講好吧。滬生說,阿寶。滬生聽見話筒裡有雜音,衝床響了幾記,電話掛斷了。 *** 這天黃昏,滬生回到武定路,開了門,燈光明亮,房間整潔,哥哥滬民,從窗前轉過身來,一身軍裝,腳穿荷蘭式皮鞋,精神十足。滬民說,溫州的戰友,辦了一家小作坊,專門做皮鞋,因此多住了幾天。滬生說,有這種事體,目前可以搞資本主義了。滬民笑笑說,溫州人看重鈔票,北方人專講政治,上海人兩面討好。滬生說,滬民太退步了。滬民說,我是反革命家庭出身,可以退一步。滬生不響。滬民點了一支鳳凰牌香煙說,用不著擔心。小作坊頂了一家小集體單位名目,可以四面去賣。滬生說,上海人是歡喜這種溫州貨,但這種鞋子,襯皮是硬板紙,落雨,爬樓梯,皮鞋就斷。滬民說,這次我帶了一批鞋子來,準備再過去。 兩個人講到此刻,阿寶推門進來,看見滬民回來,相當高興。滬生拉了阿寶走進房間,感歎說,幹部家庭出身,現在倒賣皮鞋了。阿寶說,已經吃了苦頭,還講出身。兩個人看看窗外,滬生說,到長風公園,準備幾個人去呢。阿寶說,三個人,簡單一點。滬生想了想說,可以叫雪芝去,熱鬧。阿寶說,這就再叫蘭蘭。滬生說,算了吧,蘭蘭出面,就不方便了。阿寶說,兩男三女,方便呀。滬生看看門外,輕聲說,我以前跟姝華,拉過手的,是有過一點意思的,如果這次蘭蘭也去長風公園,姝華面前,總歸不妥當。阿寶說,哼,當時我去長風公園,已經看到了滬生的小動作,講是拉手,不止拉手吧。滬生說,舊事不提了。阿寶說,後來呢。滬生說,後來結束了。 阿寶說,不可能的。滬生不響,笑了笑說,當時,我陪姝華拿到了吉林插隊的通知,再陪姝華領了棉大衣,皮帽子,回到南昌公寓,姝華穿棉大衣,照鏡子,穿上穿下,後來糊裡糊塗,兩個人好了一次。想不到,姝華坐起來就講,滬生,這是句號,我要走了,大家已經結束,各管各。我哪裡肯答應。姝華講,等到了吉林,最多寫一封信,真的結束了。我不響。姝華說,以後我如果結婚,如果養了小囡,遇到滬生,我可以讓小囡叫一聲爸爸。阿寶說,原來,姝華第一個小囡,是滬生的。 滬生說,亂講。姝華意思是,小囡面前,我是媽媽第一個男人,大概意思吧,想不到,姝華生了三個。阿寶說,有一個上海插妹,到北面,結婚五年,生了六個,一年不脫班。滬生說,謠言比較多。阿寶說,一幫上海男女去出工,天天看到,蒙古包前面,一排六個小囡,爸爸媽媽穿長袍,靠近帳篷不響,有人講,這個上海插妹,是一部機器。我講,也許人家是最幸福,最滿足呢。姝華看上去苦,大概是太幸福,太滿足,因此要逃呢,講不准的。滬生說,想想也對,一般的插兄插妹,到現在還兩手空空,一事無成。阿寶看看窗外,兩個人談了一段,滬民走進來講,溫州戰友請客,不如大家去南京西路「綠楊邨」,吃得好一點。於是三人下樓。 隔了幾天,滬生接到姝華娘的電話,講姝華已經回吉林了。滬生吃一驚。姝華娘說,吉林男人一接到加急電報,乘了最快一班火車,莫斯科到北京的國際特快,從吉林到天津,立刻轉乘京滬特快,兩天就趕到了上海。滬生說,真是快。姝華娘說,這是夫妻感情深。滬生不響。姝華娘說,我真是感謝滬生,此地有一包朝鮮紅參,一包明太魚,滬生改日來拿。滬生說,不要了,阿姨太客氣了。姝華娘說,一定要的,我只望姝華順利,開心,這輩子,我做娘的,還有啥可以想呢。 三 小毛初次到莫干山路,見過春香,之後半個月,兩個人就結婚了。新婚之夜,小毛一副不情不願,不聲不響,欠多還少的樣子,符合處男情景。春香長幾歲,二婚,識敦倫,懂事體,這天夜裡,多吃了幾盅,順了酒氣,兩個人近身,春香態度放鬆,關了床頭燈說,萬福瑪利亞,小姐姐問小毛,可以叫老公了吧。小毛不響。春香說,我叫了。小毛說,叫我小毛。春香說,我如果講私房話,小毛叫我啥。小毛說,叫小姐姐,或者春香。春香說,叫家主婆,香香,老婆,隨便的,到了被頭裡,小毛叫我啥。小毛不響。春香說,如果叫老婆,就貼心了。小毛不響。春香說,小姐姐講一隻故事,要聽吧。小毛拉開一隻手,不響。春香笑說,從前有個男人,姓戇名大,叫戇大,男人討娘子,洞房花燭,樣樣事體,由男人做主,先拿一雙紅筷子,夾起蓋頭布,新娘子照理一動不動。春香推推小毛說,結婚當夜,男人要做啥呢。 小毛不響。春香說,講呀。小毛說,我不曉得。春香貼緊說,老實人,小姐姐就喜歡小毛老老實實樣子。小毛不響。春香說,當天夜裡,戇大一動不動,一夜睏到天明,新娘子怨極,第二天吃了早粥,新娘子去汏碗。阿媽娘問,阿大,夜裡好吧。戇大講,蠻好。阿媽娘問,做了點啥。戇大講,夜裡還做啥,一睏到天亮。阿媽娘講,獨頭獨腦,新倌人,要睏到新娘子上面,懂了吧。戇大講,曉得了。小毛說,不要講了,這種故事,可能吧。春香箍緊小毛說,夫妻之間,這種故事要經常講,如果小毛聽過,換一隻。小毛說,下作故事。春香說,清清爽爽的故事,這日天,阿媽娘到田裡去捉草,戇大就做木匠,搭了一隻雙層鋪,新娘子講,做啥。戇大講,我娘講的,結了婚,我要睏上面。新娘子不響。 第二天吃了早粥,新娘子去汏碗,阿媽娘拉過兒子問,阿大,夜裡好吧。戇大說,睏得好。阿媽娘問,聽到雞叫吧。戇大講,聽不見。阿媽娘問,夜裡做點啥。小毛說,重複故事,不要講了。春香貼緊小毛說,戇大回答,一夜睏到天亮。阿媽娘看到雙層鋪講,獨頭獨腦,新倌人嘛。春香講到此地,貼緊小毛耳朵,講了幾句,小毛覺得癢,讓開一點。春香說,後來呢,阿媽娘就到田裡去捉草,第三天,戇大吃了早粥,新娘子汏碗,阿媽娘問,阿大,夜裡好吧。戇大講,睏得蠻好。阿媽娘問,做了點啥。戇大講,蠻好呀。講到此地,春香說,接下來呢。小毛說,我哪裡曉得。春香說,猜猜看。小毛說,可以結束了。 春香說,阿媽娘夜裡關照了啥。小毛說,剛剛耳朵裡癢,聽不清爽。春香說,小毛裝老實,這天一早,阿媽娘問,事體做過了。戇大講,做了三趟。戇大到床鋪下,拉出一隻夜壺,朝馬桶裡一塞講,姆媽要我一夜擺三趟,看見吧,就這樣子,一趟,兩趟,三趟,阿媽娘講,戇大呀,戇大呀。戇大講,姆媽做啥。此刻,小毛心裡的冰塊忽然一熱。春香說,阿媽娘夜裡講了啥。小毛說,我不聽了。春香說,到底講啥呢,否則不會做出這種動作。小毛說,這種下作故事,可以一直講下去的,有啥意思。春香說,嗯,會講的人,可以講十五個來回,阿媽娘捉十五趟草,新娘子汏十五次飯碗。小毛說,我只想做戇大,我就是戇大。春香說,瞎講了,我以前,每一趟看見小毛打拳,心裡就吃不消一趟,真的。小毛拉過春香說,不要講了。春香說,當時我一直想,小毛太有精神了,太有勁道了。講到此地,春香的聲音已綿軟無力,也就委身薦枕,兩個人熟門熟路,一鼓作氣,三鼓而歇,交頸而眠。  ↑1970年代中期,春香這樣的婚房,擺設,算上海弄堂裡的殷實人家了。 第二天吃了早粥,春香汏了飯碗,拉過小毛,輕幽幽說,我跟小毛,等於是先結婚,後戀愛,真好。小毛說,上一次,春香是先戀愛,還是先結婚。春香低頭說,講起來,當時有場面,擺了酒水,其實是太匆忙,忙中出錯。小毛說,是春香太急。春香面孔一紅說,是我娘太急,聽信一個江湖郎中的瞎話,結婚就等於沖喜,我娘的氣喘病,就會好。當時我只巴望娘身體好,但我只相信上帝意志,我娘講,沖喜,這是迷信,只是呢,春香也不小了,我做娘的,如果吃到一杯喜酒,口眼就可以閉,上帝也講過,如果點了燈,不可以只擺泥地上,要照亮一家人,當然了,約伯身邊,也無子無女,無牛無羊,窮苦到了極點,照樣堅信不疑,但上帝也講了,人是一棵樹,最好按時結出果子來,葉子就不枯乾,這是上帝意思,也是做娘的最後心願。春香講到此地,落了眼淚。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |