| 學達書庫 > 朱自清 > 中國歌謠 | 上頁 下頁 |

| 山歌(2) |

|

|

|

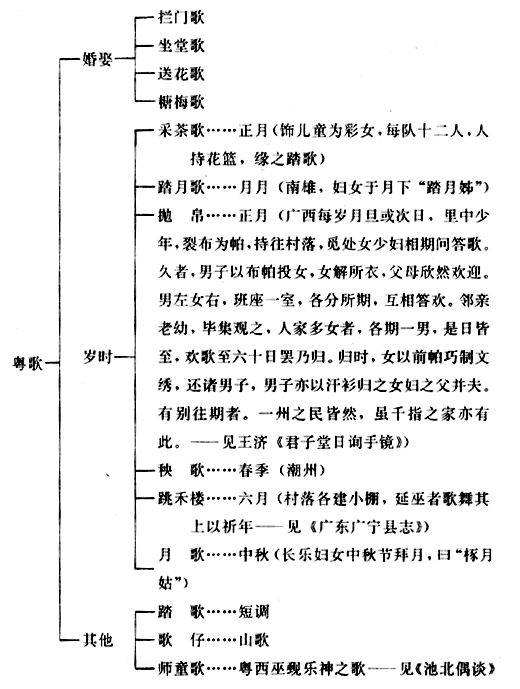

三 粵歌 粵俗好歌,而稱粵歌者也最多。明清之際的屈大均、王士禎,以及後來的李調元、梁紹壬、黃遵憲諸人皆述及粵歌,加以讚賞。左天錫先生在《校點粵風後記》一文裡說,唱歌是粵人的一種特殊的嗜好,或者竟可以說是一種特別的需要(見《南國日刊》一),這是不錯的。粵歌的創始人,相傳是劉三妹,已見前章。又有人說是「始自榜人之女」(詳下引),這與《子夜歌》的起源頗似。論粵歌者,以《廣東新語》為詳,茲手頭無此書,暫引《粵東筆記》,這大部分是從《廣東新語》轉錄的。 粵俗好歌。凡有吉慶,必唱歌以歡樂;以不露題中一字,語多雙關,而中有掛折者為佳。掛折者,掛一人名於中,字相連而意不相連者也。其歌也,辭不必全雅,平仄不必全葉,以俚言土語襯之。唱一句,或延半刻,曼節長聲,自回自複,不欲一往而盡;辭必極其豔,情必極其至,使人喜悅悲酸而不能已已。此其為善之大端也,故嘗有歌試,以第高下,高者受上賞,號「歌伯」。其娶婦而親迎者,婚必多求數人,與己貌年相若而才思敏慧者,為伴郎;女家索攔門詩歌,婚或捉筆為之,或使伴郎代草,或文或不文,總以信口而成、才華斐美者為貴。至女家不能酬和,女乃出閣。此即唐人催妝之作也。先一夕,男女家行醮,親友與席者,或皆唱歌,名曰坐堂歌。酒罷,則親戚之尊貴者,親送新郎入房,名曰送花,花必以多子者。亦複唱歌。自後連夕,親友來索糖梅啖食者,名曰打糖梅。一皆唱歌,歌美者,得糖梅益多矣。……其短調踏歌者,不用弦索,往往引物連類,委曲譬喻,多如《子夜》《竹枝》。……兒童所唱以嘻,則曰山歌,亦曰歌仔,多似詩餘音調。解確細碎,亦絕多妍麗之句。大抵粵音柔而直,頗近吳越,出於唇舌間,不清以濁,當為羽音。歌則清婉瀏亮,紆徐有情,聽者亦多感動。風俗好歌。兒女子天機所觸,雖未嘗目接詩書,亦解白口唱和,自然合韻。說者謂粵歌始自榜人之女,其原辭不可解。以楚語譯之,如「山有木兮木有枝,心悅君兮君不知」,則絕類《離騷》也。粵固楚之南裔,豈屈宋風流,多洽於婦人女子歟?……東西兩粵皆尚歌,而西粵土司中尤盛。…… 這一段記載甚詳,所引是最重要的,可見粵歌的大概情形。至於粵歌內容,就上所引,及本節下文所述,該書他處及他書中所見,可列為一表如次(據左天錫先生表增減):  以上除注明者外,均見《粵東筆記》。除踏歌歌辭尚存,餘均有目無辭。踏歌多言情之作,《粵風》所載,殆全屬此種。其中拋帛一種見明嘉靖間人記載,可見粵中「歌試」之風,彼時已有。劉禹錫《竹枝詞》引已有「曲多為賢」之語,似已是「歌試」的開端,但語焉不詳,不能比較。就《粵歌》中踏歌而論,其特色乃在男女對答,劉三妹的傳說及上所記兩粵風俗,都可為證。至其他無辭可考者,是否全為對答之辭,則尚難論定。至於粵歌聲調,已見上引者,所謂「曼節長聲」,「使人喜悅悲酸」,「清婉瀏亮,紆徐有情」。此外黃遵憲《人境廬詩草·己亥雜詩注》云:「土人舊有山歌,……每一詞畢,輒間以無詞之聲,正如『妃呼豨』,甚哀厲而長。」所謂「悲酸」,「哀厲」,正與《子夜》《竹枝》相合;無詞之聲是散聲。黃詩注又云:「田野踏歌者,……其尾腔曰『娘來裡,媽來裡』,曰『小籃弟」,曰『娘十幾』,皆男女儆動之詞也。」這卻是和聲了。至於這種踏歌的修辭,有所謂「雙關」與「掛折」。雙關即諧聲詞格,如: 天旱蜘蛛結夜網,想晴惟有暗中絲。 晴諧情,絲諧思,皆《竹枝詞》及《吳歌》中所有。又如: 竹篙燒火長長炭,炭到天明半作灰。 炭諧歎,是前所未有。其他類此尚多。王士禎等都說《粵歌》與《子夜》或《竹枝》相近,主要理由在此。掛折是嵌字,晚唐皮日休、陸龜蒙「雜體詩」中有「古人名」一體,也系此體。但歌中所嵌人名,日久失傳,無從舉證。又這種踏歌或山歌(上表中山歌,似指長短句之兒歌,那是狹義;此用廣義)向來泛稱粵歌。而據鐘敬文先生說,這實「是客家人獨自擅場的一種歌謠」(《客音民歌集》附錄二第四頁)。這是不錯的。 四 西南民族的歌謠 西南民族名目甚多,其是否一個種族的支派,現在尚難說定(看國立中山大學《語言歷史學研究所週刊·西南民族研究專號編後》),但他們的宗教及風俗,頗多相同;關於歌謠的情形,便是如此。茲將與歌謠史有關的略述於下。這些民族的名字有疍、苗、瑤、俍、僮、黎、畬、倮㑩等,分佈的地方是兩廣、湘、川、滇、黔、浙、閩等處。除疍民似乎並無特別的語言外,餘均各有語言,有的似乎還有文字(見田雯《黔書》)。他們和粵人一樣,也都好歌。他們有些與漢人雜居日久,也學會漢語,能用漢語作歌。疍民的歌不用說,本是漢語。《苗歌》見《峒谿纖志志餘》,《瑤歌》見同書及《粵風》,俱用漢語。畬(同山輋)歌似也有用漢語作的;林培廬先生的《潮州輋歌集》尚未見,故無從斷言。(林書雖系近作,但今傳之歌當然不會全是「近世」的。)《黎歌》辭未見記載,還不敢說。 又《志餘》所收《苗歌》九首,《粵風》中也收了,卻併入《粵歌》之內,不另標目。這可見兩者的相似。而左天錫先生說:「我想最初的時候,或許只有雲(如《志餘》所舉峒谿苗人)、貴(如舒位《黔苗竹枝詞》所舉白苗)及兩粵交界地方的苗子唱這些歌;以後和苗子接近的土人便也學著唱,直成為一種普遍的歌調了。苗人用漢語唱歌,自然是受漢人的影響,似無漢人反受苗人影響之理。但這並不就是說,明清之際的苗人受了他們同時的漢人的影響;也許他們同那時的漢人都受著從前漢人的影響。可惜我們現在的材料太少,還不能加以說明。」黃遵憲《己亥雜詩》注中也有與左先生相似的意見,他說:「土人舊有山歌,多男女相悅之詞,當系僚人遺俗。」他的話比左先生說得圓融,是說漢歌是受了僚人的歌的影響;但他並沒舉出證據,而我們則有理由相信《竹枝詞》實是這類山歌的遠祖。 左先生將這些民族的歌,勉強分為四類,第四類應屬「徒歌」,此處只列其三類:(一)結婚用(包括擇配、婚嫁),(二)節歲用(包括祭祀、聚會),(三)死亡用。左先生又說:「實際節歲有時兼祀神,而祀神後,又常在相歌舞以成配偶;並且歌以樂神的歌,又多是言男女之情。所以這許多歌的實質,以情歌為最占得多,而且都是男女互相對答,很少是獨唱的。」 (一)結婚用 各民族結婚風俗,大抵相同,但細節不盡一樣。——不但各民族不一樣,各民族中又分小支,也有相異處。所以我們只能用舉例的辦法,不能具詳。茲先舉陸次雲《峒谿纖志》中《苗人跳月記》一文,以見苗俗一斑: 苗人之婚禮,曰「跳月」。跳月者,及春而跳舞求偶也。載陽展候,杏花柳梯,庶蟄蠕蠕,箐居穴處者蒸然蠢動。其父母各率子女,擇佳地而為跳月之會。父母群處於平原之上;子與子左,女與女右,分列于原隰之下。原之上,相喜宴樂:燒生獸而啖焉,操操不以箸也;漉咂而飲焉,吸管不以杯也。原之下,男則椎髻當前,纏以苗帨,襖不迨腰,袴不蔽膝;褲襖之際,錦帶束焉。植雞羽於髻顛,飄飄然,當風而顫。執蘆笙,笙六管,長尺有二,蓋有六律無六同者焉。女亦植雞羽於髻,如男:尺簪寸環,衫襟袖領,悉錦為緣。其錦藻繪遜中國而古文異致,無近態焉。聯珠以為纓,珠累累繞兩鬟;綴貝以為絡,貝搖搖翻兩肩。裙細褶如蝶版。男反褲不裙,女反裙不褲。裙衫之際,亦錦帶束焉。執繡籠;繡籠者,編竹為之,飾以繪,即彩球是也。而妍與媸,雜然於其中矣。女並執籠,未歌也。原上者語之歌,而無不歌。男執笙,未吹也;原上者語之吹,而無不吹。其歌哀豔,每盡一韻,三疊曼音以繚繞之;而笙節參差,與為漂渺而相赴。吹且歌,手則翔矣,足則揚矣,睞轉肢回,首旋神蕩矣。初則欲接還離,少則酣飛暢舞,交馳迅速矣。是時也,有男近女而女出之者;有女近男而男去之者。有數女爭近一男而男不知所擇者;有數男競近一女而女不知所避者。有相近複相舍,相舍仍相盼者。目許心成,籠來笙往,忽焉挽結。於是妍者負妍者,媸者負媸者,媸與媸不為人負,不得已而後相負者,媸複見媸,終無所負,涕泣而歸,羞愧於得負者。彼負而去者,渡澗越溪,選幽而合,解錦帶而在系焉。相攜以還於跳月之所,各隨父母以返,而後議聘。聘必以牛,牛必雙;以羊,羊必偶。…… 但這種歌辭,並無記載。我們得注意,他們不一定全是用漢語的歌。此外黑苗有所謂「馬郎房」,亦為男女聚歌通情之地。傜人也有類似的風俗,名為「會閬」(《廣東新語》)。俍人亦「倚歌自擇配」(《粵西偶記》、《黔苗竹枝詞》),其有無特別的儀式不可知。僮人則有「浪花歌」(《峒谿纖志》、鄺露《赤雅》),又有所謂「羅漢樓」(《嶺南雜記》,均與苗俗相類。 婚嫁時也有許多唱歌的習俗。僮人的「對歌」,是親迎時用的,和粵地的「攔門歌」相類。疍民也有這樣的風俗(俱見劉策奇先生《僮話的我見》)。又佘民有所謂「調新郎」的風俗,新郎到岳家親迎,就席時桌上無一物,要等新郎一一指名而歌,然後司廚的人和著,才能得到所要的東西(沈作乾《佘民調查記》)。傜人結婚後數年,舉行「作星」的儀式,聚歌的多至數百千人,歌三四日夜(許纘曾《滇行紀程》)。《赤雅》載僮人的峒官婚嫁儀式,有一種「出寮舞」。男子就親女家為「入寮」;半年,女與婿歸,盛兵陳樂,馬上飛槍走毬鳴鐃角,各「出寮舞」,大概也有歌唱的。 (二)節歲用 苗人遇令節,為「踹堂舞」(《峒谿纖志》)。聚會親屬,椎牛跳舞曰「做戛」(《黔苗竹枝詞》,自注)。款客則有鸜鵒舞(同上)。但有歌辭與否不可知。傜人祭狗王(七月望日,見《說蠻》),有樂舞。十月祭多貝大王,男女聯袂而舞,謂之「踏傜」。相悅則男騰跳躍,負女而去(《赤雅》)。畬人除夕先祀祖,次「吃分歲」。宴畢,相互「答歌」為樂(《畬民調查記》)。僮人於春季場期男女「會歌」,所以祈年,禳疾病(檀萃《說蠻》),黎人集會唱歌,有歌姬歌郎。所歌多男女之情,用以樂神(《粵東筆記》)。 (三)死亡用 苗人習俗,死亡群聚歌舞,輒聯手踏地為節,喪家椎牛多釀以侍,名曰「踏歌」(朱輔《溪蠻叢笑》)。《黔苗竹枝詞》作「鬧屍」,《峒谿纖志》則名為「唱齊」。苗人又有「擊臼和歌」,以哭死者(貝青喬《苗俗記》及《說蠻》)。 (四)其他 兩粵與漢人雜居同化的苗人,婦女耕種時,田歌在答(《說蠻》)。又倮㑩人春日有《採茶歌》(《黔苗竹枝詞》注)。苗人更有所謂「水曲」,有舞(同上)。僮人有「混沌舞,有樂有歌」(《赤雅》)。 以上各種歌,其辭不詳,不能引證。其原來性質都是樂歌,配合各種樂器或有樂器作用的用具;但在非儀式地歌唱時,便成徒歌了。 此外就有辭可見的而論,疍民是水居的民族,所賦不離江山。俍人以扁擔歌為其特用的歌(俍女亦力作,故男子以扁擔為定情之物,其上裝飾甚美,並鐫歌辭焉,見《粵西偶記》)。俍人以扇歌為其特用的歌。疍、苗的歌或作三七七,或作七言四句,也有作五七七七的,這種體式,大體與《粵歌》同。傜歌無韻,除上三式外,又有三七七七七七,及七言六句二式。《傜歌》每句末,常有無意義的和聲「囉」(本鐘敬文先生)。《疍歌》全用漢語,《苗歌》今存者亦為漢語,《狸歌》則似辭兼傜漢,故不易解。這是就《粵風》中所載的說。至純苗語純傜語的歌如何,則均不可知。俍僮歌,《粵風》中全為譯音(今已由劉乾初、鐘敬文二先生譯為新詩)。大約這兩種人不能作漢語,故只可譯原語為漢字,以備一格。這兩種歌,每句都是五言,用韻之法甚繁。《僮歌》句數不定,最為自由。《俍歌》則概為八句。不能增減(據《粵風》原注);但唱時卻要疊為十二句,以為尾腔(《粵西偶記》)。 疍歌苗歌修辭,多用雙關,與粵歌同。傜俍僮歌,則無此例。《粵西偶記》說,「傜歌專重比興」,這不是說其他的歌沒有比興,而是說傜歌(僮歌亦同)只有比興,沒有那種諧聲詞格。 |

| 學達書庫(xuoda.com) |

| 上一頁 回目錄 回首頁 下一頁 |